低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

追加治療オプションと該当患者の選定が課題に

mHNPCの追加治療のオプションとなってくるのが、抗がん薬、新規ホルモン薬であるアンドロゲンレセプタ標的薬剤(ARAT)のザイティガ(一般名:アビラテロン酢酸エステル)とイクスタンジ(同:エンザルタミド)、そして前立腺局所への放射線治療だ。一部の症例には放射線治療の局所照射がホルモン単独療法より予後良好という報告があるという。

「栄養状態の悪い方にいずれかが追加治療の候補になるかもしれません。今回の研究報告と合わせて考えると、抗がん薬でいきなり治療するのは難しいでしょう。副作用の出にくい新規ホルモン薬を使うとか、薬剤の上乗せには頼らずに局所の放射線療法を行うのが良いかもしれないというところに行き着きます」

上乗せ治療が効果的であることは、国際的な前向き(プロスペクティブ)試験でわかってきているが、該当する患者全員に対して行っても良いのか、どういう患者にやるべきなのという点についてはわかっていない。

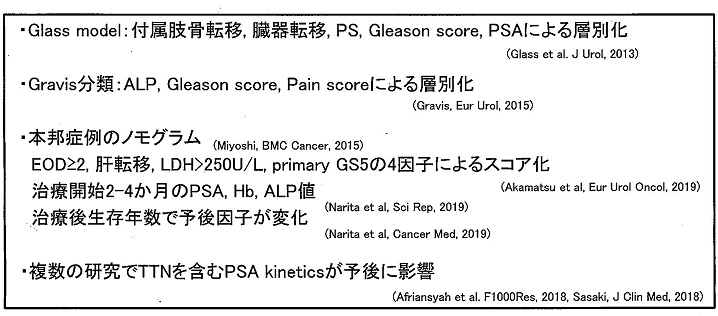

mHNPCのホルモン単独療法を行った予後因子の報告はあまり多くないという。海外ではグラスモデル(付属肢骨転移、臓器転移、PS [全身状態]、グリソンスコア、PSA [前立腺特異抗原] による層別化)やグレイビス分類(APL [肝機能の指標]、グリソンスコア、ペインスコアによる層別化)といった指標で層別化しようとしている。

日本でもいくつかの予後因子に関するスコア化が報告されているが、一般化されていないのが現状だという(図2)。

栄養スコアが新たな予後因子として認識される

そして、近年、薬物療法は進化し続けているため、過去の古くなったデータによるリスクスコアでは現在の患者さんを評価するには十分でないということもある。

「今回の研究報告の一番の利点は、比較的最近の症例を集めていることです。そして、栄養スコアが予後因子になるということは��まで言われていませんでしたが、この研究を通じて、新たな予後因子として認識されたことの意義は大きいと思います。

この栄養スコアを、今までの予後因子と組み合わせることで予後を層別化するのにさらに役立つファクターの一つになったと言えます。また、栄養状態が悪いから良くすれば良いということとは少し話が違う」と成田さんは話す。

「現時点ではあくまでも治療を開始するにあたっての患者さんの状態を個別化するために、医師が使うツールであるということです」

今のところ栄養スコアにフォーカスしたさらなる研究の予定はないという。とはいうものの、栄養スコアが今後の新たな治療の個別化のための一因子として認識されたことは重要なことだろう。

栄養状態の把握が治療上の有用な項目となる

進行がんの患者にとって、栄養不良が死亡予測因子になるということは、栄養状態や血液検査データなどのリスクファクター(危険因子)が積極的治療を考慮する上での有用な項目となるはずだ。

各施設内の栄養サポートチーム(NST)などでの栄養面への対策について考える必要性について、前立腺がん治療の領域でも明確に示したことになるともいえ、そのような認識を高めることになるはずだ。今後は、層別化した患者において、リスクファクターで分けて、最適な治療を検証する研究に入っていくという。

そして、前立腺の進行がんについては、新規ホルモン薬が次々に出現しているため、今後はアップフロント治療(初期からの上乗せ治療)のバリエーションも増えていくだろう。

また、前立腺がんの領域においても、今後は、遺伝子のプロファイリングによる個別化治療や画像診断の進化が期待されている。ますます進行がんの生命予後が良くなる可能性は高くなっていくはずだ。

難治と言われてきた、前立腺進行がんの治療において、さらなる光が見えてきたと言えるだろう。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず