ビスフォスフォネート製剤によるがんの進行抑制と痛みのコントロール 前立腺がんにおける骨転移治療

骨転移の治療法と選択

骨転移の治療法には、「がん自体に対する治療」、「骨転移の進行を抑える治療」、「症状を改善する治療」の3つがあります。

◆がん自体に対する治療

骨にがんがあるといっても、転移のもとは前立腺です。そこで、ホルモンに反応する人には、1次治療として内分泌療法を、ホルモンに反応しない人には、抗アンドロゲン剤の交替療法や、ステロイド製剤、タキサン系を中心とした化学療法などを選択します。

◆骨転移の進行を抑える治療

ビスフォスフォネート製剤のゾメタ(一般名ゾレドロネート)には、骨転移を形成するのに関わる破骨細胞の働きを抑えて、骨を守り、骨病変の進行や症状(骨折、骨痛、脊椎圧迫、麻痺)の発現を遅らせたり減少させたりする効果があります(図2参照)。また、骨転移で生じる痛みや高カルシウム血症(*2)を抑制する効果もあります。

ゾメタは、3~4週間に1度の割合で点滴静脈内投与される薬剤です。ゾメタと同じ働きをする薬剤に乳がんの骨転移で使用されるアレディア(一般名パミドロネート)があります。アレディアに比べ、ゾメタは、骨を丈夫にする効果が強く、投与に要する時間に関しては、アレディアの16分の1にあたる15分程度ですみます。 ゾメタに関連する主な副作用として、発熱があります。熱は37度ほどと軽度で、一時的なので、観察さえしていれば対応できます。注意すべき副作用としては、低カルシウム血症(血液中のカルシウムが非常に少ない状態)があります。いちじるしく低下している場合は、カルシウム薬の投与が必要となります。

ゾメタによる骨転移の進行抑制と痛みの治療について、佐藤さんは次のように指摘します。

「ゾメタは、投与した直後に効果を発揮する薬剤ではありませんが、複数回投与していくなかで症状が明らかに和らげられていきます。次第に痛みが軽減することで、患者さんの体の機能も向上します。痛みが非常に激しい場合は、鎮痛薬を使用しつつ、その部分に対しての緩和放射線照射を即時に行い、その後はゾメタでフォローアップするなど、患者さんの症状に合わせて併用したり使い分けたりする必要があります」

現時点では、日本国内におけるゾメタの適応はD2期(骨転移の治療)に限定されています。内分泌療法に伴う骨密度の低下が2次的SREを引き起こすことが予測されますので、転移後の早期にビスフォスフォネートの投与を開始することが重要です。ビスフォスフォネートをいつから、どの段階で投与するのが望ましいかについては、目下のところ論議されています。

*2高カルシウム血症=骨転移が広がり、骨が破壊されると血液中に大量のカルシウムが放出され、血液中のカルシウム濃度が非常に高くなった状態(高カルシウム血症)になります。

その結果、頻尿、便秘、吐き気、嘔吐、心臓の異常、きわめて重度の場合には、意識障害などを生じます

◆症状を改善する治療

一般的には、WHO(世界保健機関)が提唱する3段階除痛ラダーに従って、適切な鎮痛薬を適量処方します。第1段階としては、比較的軽い痛みに対し非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を、第2段階としてはコデインなどの弱オピオイド(医療用麻薬)とNSAIDsの併用、それでも疼痛の緩和が十分でないときは第3段階としてモルヒネなどの強オピオイドを副作用対策を講じながら投与します。また、鎮痛補助薬として抗不安薬、向精神薬、抗うつ薬、副腎皮質ホルモンも適宜追加します。

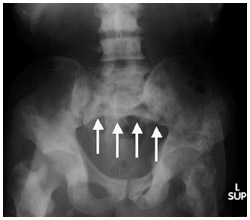

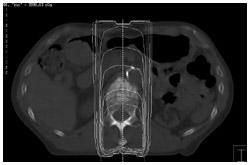

腰椎転移に対する緩和照射(放射線治療)

放射線治療

骨転移が多発しておらず、患者さんの痛みを訴える部位が比較的限局しているときには、骨痛緩和のための外照射療法を行います。放射線治療は、痛みの改善効果に優れています。鎮痛薬では抑えられない痛みの治療の他、病的骨折の予防、骨髄圧迫の予防や治療の目的でも使われています。

外科的治療

転移を起こしたがんは、手術などの局所的な治療では取り除くのが困難です。ですので、根治的手術が行える患者さんというのはごく少数です(骨転移が1カ所のみで、他の臓器に転移なし。全身状態も良好な患者さんのみ適応)。

「最近注目されているのが、骨セメント(医療用セメント、ポリメチルメタクリレート)による治療法(経皮的椎体形成術)です。この治療は、圧迫骨折をした部位に針を刺し、そこから骨セメントを注入。支持骨を補強固定し、痛みを軽減するものです。患者さんのQOLを保つ目的で行われています」と佐藤さん。

ストロンチウム89

国内ではまだ使われていませんが、ストロンチウム89のような放射性同位元素を用いた治療もあります。1994年にストロンチウムの治験に携わった佐藤さんは、

「ストロンチウムの痛みに対する効果は、大変優れていると思います。オピオイド鎮痛薬の場合、痛みは取り除けても、腸管の便秘や眠気といった副作用の影響で、患者さんの日常の動作(ADL)は良い方向に向きません。ストロンチウムにはそういった副作用はありません。使用できる施設は限られますが、ストロンチウムの有用性は今後ますます高まっていくことでしょう」と話します。

10年後を考慮した治療患者さんのQOLを考慮

前立腺がんは、15年後には日本人男性のがん種別罹患率(頻度)の第2位になると言われています。骨転移後の生存期間が比較的長いのが、前立腺がんの特徴です。患者さんにとってQOLの維持はどんな意味を持つのでしょうか。

「病的骨折のある場合、余命は悪くなってしまいます。圧迫骨折で寝たきりになり、肺炎(誤嚥性肺炎)や感染症を起こして免疫力が低下している患者さんの期待余命は、同じ条件で骨折のない方に比べて短いです。骨転移による痛みイコール寝たきりとはなりません。痛みの緩和と早期からQOLの阻害要因となるSREの抑制により患者さんのその後の人生は変わってきます。ですから、たとえ完治できない進行した前立腺がんでも、その方の10年先を見据えた治療が必要だと思います」と、佐藤さんは指摘します。

「がん自体に対する治療」、「骨転移の進行を抑える治療」、「症状を改善する治療」の3つを上手に組み合わせることで、患者さんが抱えるさまざまな障害を包括的に解決していくことが医療者に求められています。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず