体の内側から放射線を当て、負担少なく、効果が高い小線源療法 開始2年半。米国の治療成績では、治療後10年の非再発率は88%

エコーとコンピュータで正確に

具体的に、どんな治療が行われるのだろうか。78歳のAさんの例でみてみよう。

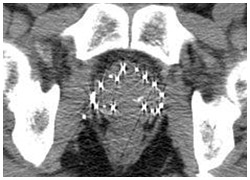

既往歴、家族歴はとくになく、以前からPSAが高値のため、都内の病院で経過観察していたが、PSA値が9.8と上昇したため、生検をしたところ、がんが見つかり、病期B(T1b)と診断された。東京医療センターでの小線源療法を希望し、来院。経直腸超音波検査では前立腺体積は35.94ccで、小線源療法単独での治療により、90個のシード線源を挿入することになった。

治療の手順はこうだ。前日に入院し、当日、腰椎麻酔を受けたAさんは、台の上で仰向けのかっこうで治療を受けた。肛門から経直腸エコーのプローブが入り、エコーの画像を見ながら、会陰部(性器と肛門の間)から前立腺内にアプリケーター針と呼ばれる長い針が20本ほど刺入される。事前にコンピュータで挿入する位置が計算されているので、それぞれの位置に針を通してシード線源が正確に挿入されていく。シード線源の数はAさんの場合は90個だが、症例により異なり、40~100個ほど。治療時間は、麻酔に要する時間を含めて約2時間。

「アメリカでは、この治療を受ける患者さんが年々増加していて、最近では年間5万人以上の人が治療を受けており、前立腺全摘手術を受ける人の数を上回るまでになっています。今後は日本でも、この治療が限局性(早期)前立腺がん治療の中心になっていくと考えられています」

弱い放射線は周囲の組織に吸収される

シード線源は挿入後、前立腺に埋め込まれた形となり、そのまま体内に残るが、痛みや違和感などはない。また、シード線源から発せられる放射線のエネルギーは非常に低いものであり、ほとんどは前立腺やまわりの組織に吸収されてしまうため、周囲の人との通常の接触はまったく問題がないという。それでも念のため、ガイドラインでは「放射線管理区域」と明示された病室に少なくとも1日は入院することになっていて、Aさんは治療の2日後に退院した。

退院後も、体自体が放射能を帯びているわけではないので、尿や便、汗、唾液などの分泌物には放射能は一切なく、普段通りに人と接触して問題はない。ただ、妊娠している人の隣りに長く座ったり、幼い子どもを膝の上に乗せたりするのは、しばらくの間、避けるよう指示される。

治療に伴う合併症はどうか。Aさんの場合、退院後は排尿状態も問題なく経過した。治療後3カ月目ごろから、頻尿、尿意切迫感が出てきて、残尿も見られるようになった。アルファブロッカー(尿道を広げる作用の薬)の服用で症状は徐々に軽減し、治療後6カ月目までには正常に回復した。

治療後、3カ月ごとに来院しPSAの数値を見ているが、治療後6カ月目には6.4、12カ月目には2.4、24カ月目には0.6と順調に低下。排尿、排便症状などにも異常な症状はなく、元気に生活しているという。

外照射と併用するケースも

70歳のBさんのケースでは、高血圧のため内服治療中。検診でPSAが9.4と高値を指摘され、都内の病院を受診。そこで前立腺生検を受け、病期B(T2a)のがんが見つかった。東京医療センターでの小線源療法を希望して来院。経直腸超音波検査では前立腺体積28.99cc、グリソンスコアが高く、腫瘍の微小な浸潤の可能性があるため、ヨウ素125による小線源療法と、外照射併用の治療を行うことになった。

75個のシード線源が永久挿入され、2日目に退院。その後もとくに異常はなく、線源挿入の1カ月目から、週5日・5週間、合計25回の外照射治療のため通院。外照射中および照射後しばらくは頻尿、排尿時の抵抗感が見られたが、アルファブロッカーの内服で軽減。外照射終了後1カ月目には症状は消失した。PSAはすべての放射線治療が終了して3カ月目には1.20、6カ月目には0.96で、その後も順調に低下し、24カ月目には0.26。異常な症状もみられず、元気に暮らしている。

Bさんのように、小線源療法と外照射とを併用するケースもある。PSAが10を超えたり、グリソンスコアが7以上の悪性度が高いケースでは、がんが前立腺の周辺に広がっている可能性があり、外照射との併用が有効という。

この治療を実施できるのは、基準に適合した治療室があり、泌尿器科学会の専門医と放射線腫瘍学会の認定医が常勤しているなどが条件になっていて、現在、実施している施設は全国で約40カ所。年内に新たに20~30カ所で開始される予定で、今後さらに増加が見込まれている。

ただ、この治療法は、侵襲が少ないことから、高齢者に対しても有効な治療法といえるが、逆に若い人に対しては、15年以上の長期の経過が観察された経験がないため、再発や放射線による2次がんの発生などの問題が生じる可能性はいまのところまだ不明だ。このため、40歳代~50歳代前半の人にとっての是非を問うにはさらに今後の検討が必要、と斉藤さんは語っている。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず