前立腺がんのテーラーメイド・ペプチドワクチン療法 再燃がんに対し20カ月の延命効果。低用量抗がん剤との併用でさらにアップ

再燃前立腺がん患者に20カ月の延命効果

では、最も気になる効果のほうはどうなのだろうか。

野口さんは、アメリカで前立腺がん治療に認可された抗がん剤タキソテール(一般名ドセタキセル)より臨床試験で高い延命効果があったと胸を張る。

「タキソテールで平均余命が17カ月~18カ月に伸びたということですが、テーラーメイドではもっと長い20カ月になったんです」

第1相の臨床試験で安全性が確認され、2003年からは新たなペプチドを加えて第2相試験に入った。その結果、ホルモンに反応しない再燃前立腺がん患者25人の生存期間の中央値は、ペプチドワクチン開始時から16カ月だが、高齢のためにリンパ球の数が明らかに少なかった4人を除く21人では、20カ月の延命を実現した。

「それに抗がん剤だと副作用から免れられませんが、ワクチンは皮下に投与するだけなので副作用は発赤くらい。生活の質も高く保てると言えるでしょう」

抗がん剤との併用でさらなる延命を可能に

さらにこのペプチドワクチンとともに、低用量の抗がん剤エストラサイト(一般名エストラムスチン)を併用すると効果が増すことも判明している。ワクチン単独だった平均生存期間20カ月を超え、評価可能な14人では25カ月を認めたという。

「あくまで仮説ですが、もともと分化度の異なるがんが混在する前立腺がんで、個々の抵抗性は同じでないはずなんです。免疫抵抗性のがん細胞にはエストラサイトが効き、エストラサイト抵抗性がん細胞には免疫療法が効果を現しているのではないでしょうか」

この臨床試験を受けるため、北は北海道、南は沖縄などからも患者さんが訪れている。

「みなさんリンパ節や骨にも転移し、PSAも500とかある方なので、半年の延命も厳しい状���の患者さんなんですが、5年とか持ちこたえている方もおられる。そういう方が今のところ3名います」

Aさん(75)が久留米大学を訪れたのは2001年12月のこと。別の病院で約2年続けた内分泌療法が効かなくなり、PSAが500くらいに上昇したため同大の紹介を受けた。臨床試験の説明を受け、Aさんはそれに同意。血液を採取して白血球を調べると規定の型に適合したため、反応性の高い4種類のペプチドを選び出した。

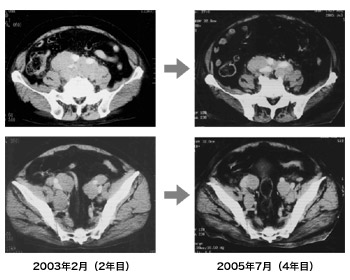

2週間に1回のペースで投与をスタートすると、PSAは500前後で安定。PSAは100近くで骨転移の可能性を疑うというのが目安で危険レベルではあるものの、2005年7月のCT画像では病巣周囲のリンパ節の腫れがはっきり判別できるほど縮小していた。この状態を3年半ほど保った末、一気にPSAが1500にまで急上昇。危機的状況に陥ったが、エストラサイトを中断し、ステロイドに変更して一時的に効果を認めるも無効となり、再度エストラサイトを投与。するとPSAが下がり始め、5年目に入った今も通院治療を続けている。主治医の野口さんはこう話す。

「低用量エストラサイトというのは効かなくなったら一旦休止し、もう1回やると効果が高いんです。また全員が通院治療なのも、患者さんにとって大きな魅力だと思います」

Aさんのように、この免疫療法は原則として2週間に1回の皮下注射で行われる。試験計画によっては毎週投与することもあるし、免疫反応が強くなってきた場合は間隔をあけることもある。投与期間は6~8回が1コース(1セット)、ワクチン投与開始から3カ月程度を目処に効果を客観的に分析し、その後、治療を継続するかどうかが検討される。

| ワクチン単独(12週) | ワクチン+エストラサイト(24週) | |

|---|---|---|

| CTL前駆体細胞の増加 | 10/14 (71%) | 6/8 (75%) |

| 抗ペプチド抗体の増加 | 7/14 (50%) | 10/12 (83%) |

投与する部位は、大腿部の皮下。副作用としては、ワクチンを注入した部位の腫れやかゆみ、長期間継続して投与を繰り返すと、その部位で硬いしこりができることも多い。発熱やだるさ、炎症症状が起こることもあるという。また抗がん剤との併用では、食欲不振や下痢などの消化器症状が現れる場合がある。

臨床試験なので誰でも受けられるわけではなく、白血球の型が条件に適合することや、心臓病やアレルギー疾患、その他のがんがある場合などには受けることができない。

大学発ベンチャー企業で製薬化を目指す

こうした状況も踏まえ、久留米大学は現在、「がんペプチドワクチン」の医薬品化を目指している。2003年、久留米大学免疫学教授の伊東恭悟さんが会長に就任し、「グリーンペプタイド」という大学発ベンチャー企業を設立。対象患者が少ないこともあって二の足を踏む製薬企業に代わり、医師主導で創薬化を実現しようというものだ。同社と契約する形でかかわっている野口さんはこう話す。

「今では1つの薬を作るのに約12年、1500億円ほどかかると言われます。(日本経済新聞)製薬会社も一般の人に多く売れて、治療効果がはっきり見通せるような薬しか開発には取り組めないんです。前立腺がんはアメリカの男性のがんでは最も多く、食生活の欧米化で日本でも増加が予想されているんですが……」

| 実施医療機関 | 診療科 | 責任医師(役職) |

|---|---|---|

| 近畿大学付属病院 | 泌尿器科 | 植村天受(教授) |

| 久留米大学付属病院 | 泌尿器科 | 野口正典(助教授) |

| 筑波大学付属病院 | 泌尿器科 | 赤座英之(教授) |

| 九州大学付属病院 | 泌尿器科 | 内藤誠二(教授) |

臨床治験は、同じように効果が認められた悪性脳腫瘍のほうで先行。昨年12月から既に第1相に入っており、再燃前立腺がんも今年の5月ごろから臨床治験に入る予定という。

「グリーンペプタイドは、お金を集めたり、治験を依頼したり、製薬会社と全く同じことをやっていかないといけません。厚労省への申請ひとつとっても大変なんです。でも1回上手くいけば、それが前例になる。製薬会社にパテントを売れる日まで、がんばりたいと思っています」

問い合わせ:久留米大学免疫学講座 0942-31-7551

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず