前立腺がんのホルモン療法 精巣だけでなく、副腎からの男性ホルモンも抑制するMAB療法の効果と課題

精巣と副腎の両方を止めるMAB療法

[カソデックスを用いたMAB療法の効果]

そこで、副腎からの男性ホルモンの働きによって起こる前立腺がんの再燃を防止するには、男性ホルモンの分泌を完全に止める方法として、精巣とともに副腎からの男性ホルモンも分泌させないようにする必要があります。1982年にこのことを最初に提唱したのは、F・ラブリー博士で、MAB(マキシマル・アンドロゲン・ブロッケイド:最大限に男性ホルモンを抑制するという意味)療法と呼ばれています。こうした治療背景の中で抗男性ホルモン剤が開発されました。

抗男性ホルモン剤には、ステロイド性と非ステロイド性の2種類があります。最初に開発されたのはステロイド性ですが、これは男性ホルモンの抑制が十分ではないうえに、副作用も多いという弱点がありました。そこで、非ステロイド性が開発されました。これは男性ホルモンが作用を発揮する直前の男性ホルモン受容体と結合するところを阻害して、ステロイド性の弱点を克服したものです。

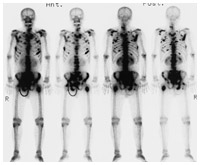

MAB療法は、今日、この抗男性ホルモン剤に外科的精巣摘出術、もしくはLH-RHアナログ剤を組み合わせた併用療法として広く普及していますが、その根拠の1つに1985年から1986年にかけて大規模に行われた臨床試験の成績があります。転移性前立腺がんの患者603人を対象に、LH-RHアナログ剤単独投与とMAB療法の効果を比較した臨床試験ですが、LH-RHアナログよりもMAB療法のほうが再燃するまでの期間で2.6カ月、生存期間では中央値で7.3カ月長く延長する効果があることが証明されています。

この臨床試験では、MAB療法の抗男性ホルモン剤にはオダイン(一般名フルタミド)という薬剤が使われていますが、オダインは副作用で少し問題がありました。そこで、1997年には、アメリカにおいてオダインと新しく開発された非ステロイド性の抗男性ホルモン剤であるカソデックス(一般名ビカルタミド)とを直接比較する臨床試験が行われています。それによると、オダインよりもカソデックスを用いたMAB療法のほうが死亡する危険率(死亡リスク)を13パーセント低下し、生存できる期間を中央値で8カ月長く延長するという効果が示唆されました。また副作用の点でもオダインでは「下痢」の発生が多く見られ、そのため投薬を中止しなければならなかった患者さんがあったことが報告されています。ただし、オダインの副作用は、日本では「下痢」よりも「肝機能障害」の発現が問題視されており、過去において「肝機能障害」により死亡した患者さんが報告されたことから、日本の医療現場においては、もう1つの非ステロイド性の抗男性ホルモン剤であるカソデックスをMAB療法で使用されることが多くなっています。

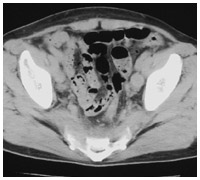

最近、本邦で行われた臨床研究では、進行前立腺がん(病期C、Dを対象)の患者さん203人を、LH-RHアナログ剤のみとLH-RHアナログ剤にカソデックスを同時投与したMAB療法に分けて、それぞれの治療効果が比較検討されました。試験終了からまだ日が浅く、このMAB療法が生存率でも効果を上げているかどうかはまだ結果が明らかではありませんが、腫瘍マーカー(PSA)を非がん患者さんと同じくらいのレベル(正常化)まで下げるスピードと正常化する割合は、カソデックスとLH-RHアナログを用いたMAB療法が明らかに優れており、再燃する患者さんの数(再燃率)も少なかったことが報告されました。また、QOL(生活の質)も下げず、MAB療法はむしろLH-RHアナログのみの治療より良好なぐらいの結果が示されました。

ホルモン療法無効の場合の対策

このように、ホルモン療法はEDを除けばあまり大きな副作用もなく、全身をコントロールできるよい治療法なのですが、この療法の最大の問題はホルモン療法が反応しなくなる、すなわち効き目がなくなることです。

いったん下がったPSA値がしばらくして再び上がりだす原因には、2つあります。1つは抗男性ホルモン除去症候群という現象で、メカニズムはよくわからないのですが、急に病気が進行します。この場合、ホルモン療法を中止すると、PSA値はまた低下し、症状も改善します。しかし、問題はホルモン療法が無効になり再燃する場合です。この場合、現状では、交替療法といって、種類の異なるホルモン療法に切り替えて治療していくか、新しく有効性が示された抗がん剤を使って行くぐらいしか方法がありません。残念ながら、治療効果もその前のホルモン療法ほどよいわけではありません。この問題をどう打開していくかが今後の課題です。現在、新しいホルモン療法、さらには分子標的治療薬、がんワクチン療法といった方法の効果が探索されつつあります。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず