前立腺がんの放射線治療 副作用を抑え、さらにホルモン療法との併用で生存率が改善

注目される小線源療法

前立腺がんに対する放射線治療は最近始まったわけではありません。体外から放射線を当てる外照射は古くから行われてきました。しかし、最近、放射線の照射法に工夫が加えられたり、まったく新しい放射線の治療方法が開発されるようになり、合併症も減り、照射線量も増えて、治療効果も上がってきました。がんの形状に合わせて360度回転照射させ、がん以外はあまり当たらないようにする原体照射法(3次元照射法とも呼ばれる)や、その原体照射をさらに発展させて、放射線の強度を変えられるようにして、がんへの集中照射力をアップしたIMRT(強度変調放射線治療)、陽子線や炭素線といった新しい放射線でがんだけを照射する方法などが開発され、臨床使用されるようになってきました。

このような中で、放射線治療が一躍注目されだしたのは小線源療法の出現、とりわけ厚生労働省から認可された2003年以降からです。

小線源療法が注目されている理由は、適応をきちんとすれば効果は手術に匹敵し、それでいて体にメスを入れないですみ(低侵襲)、さらには外照射に比べて後遺症・合併症が少ないと報告されているからです。また、PSA検査の普及でこの小線源療法が適応の早期の低リスク患者(リスク分類)がたくさん見つかるようになったことも大きいです。

アメリカでは15年の成績が報告され始めました。多くの報告が10年までですから、早期前立腺がんでは長期の成績が大切なので、若い方ではこの治療の適応には、より慎重であるべきという意見も多いのが現状です。

具体的に群馬大学病院での事例を見てみましょう。

実は小線源療法には、線源を一時的に挿入する方法と、シードという密封された小線源を前立腺に永久的に挿入する方法の2つがあります。前者を高線量率イリジウム組織内照射法、後者を密封小線源療法と呼んでおり、群馬大学では、前者は4年前から、後者は昨年4月から実施しています。

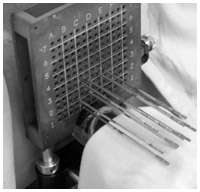

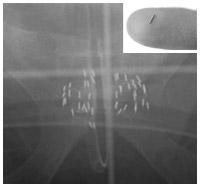

密封小線源療法は、低リスク患者さんが治療対象です。全身麻酔した患者さんの前立腺内にヨード125という放射性物質(小線源)を埋め込みます。ボールペンの芯を細かくしたような形です。そこから放たれる放射線は数ミリの距離に及ぶだけなので、��ンピュータで前立腺全体に必要な放射線量が及ぶように埋め込むシードの数と位置を計算します。使用する小線源は患者さんの前立腺の形状と大きさによって異なり、通常40~80個で、治療時間は2時間ほど。出血もほとんどありません。

ヨード125から出る放射線は前立腺には高線量が当たりますが、直腸や膀胱、尿道などには微量しか当たりません。しかもこの線源の半減期は60日ですから、1年で線量は消失してしまいます。

この治療は、群馬大学では開始してからまだ1年余り。30人の患者さんが受けた程度なので、まだきちんとした結果は出ていません。しかし、これまでの経験から判断すると、体への負担が少ないいい治療のように思います。急性期の副作用では線源を埋めた前立腺がむくむことによる排尿障害や放射線の刺激による頻尿や尿漏れなどが一時的に起こっています。

心配なのは、半年後から1年後以降に出る遅発性障害ですが、一般的に直腸からの出血が1割ぐらい出るといわれています。外照射に比べて、かなり少ない頻度と思われます。また、尿道狭窄や尿道と直腸がつながる尿道直腸ろうなどが海外から報告されています。日本では認可されて約2年が経過したばかりなので、長期的な効果とともに、障害の厳重な評価をしていく必要があります。

高線量のイリジウムを使う療法では、直腸出血が2~3割と多く、人工肛門になるような重篤なケースもまれにありますので、遅発性障害の観察はとても大切です。

放射線とホルモンの併用療法

このように放射線治療はおだやかな優れた治療法として注目されていますが、実は患者さんにはもっといい情報もあります。それは、放射線治療単独で治療をするよりも、放射線にホルモン療法を併用したほうがより効果的であるという点です。

最近、放射線治療(外照射療法)とホルモン療法を併用したほうが生存率が改善されるという結果がいくつもの臨床試験で確かめられています。限局性および局所進行前立腺がんを対象にした「EORTC22863」と呼ばれる無作為化比較試験がその代表です。

放射線治療だけのグループと、放射線治療にLR-RH(黄体形成ホルモン-放出ホルモン)アゴニスト製剤のゾラデックス(一般名ゴセレリン)の投与を3年間続けるグループに分けて(208人対207人)治療結果を調べたところ、ゾラデックスを補助療法として併用したグループのほうが5年生存率が17パーセントもよく、平均生存期間が約1年延びていました。また再発しない割合も併用群のほうが37パーセントもの大差で勝っていました。

そのほか、放射線治療の直後にホルモン療法を始めるのと、放射線治療後は何もしないで再発が起こってからホルモン療法を始めるのとを比較するなど、臨床試験の内容は様々ですが、いずれの場合も放射線治療とホルモン療法を併用したほうに生存率を改善する効果があることがはっきりしたのです。

なぜ放射線治療とホルモン療法を併用したほうがいいのか、まだはっきりとは分かりませんが、1つは両者による相乗効果ではないかと考えられています。また当病院では放射線治療の前にホルモン療法を行うケースが多いのですが、その場合、ホルモン療法で前立腺の体積が縮小すれば、それだけ埋め込む小線源の個数、外から当てる放射線の領域も少なくてすむ。それも放射線障害が少なくなることにつながっていると思われます。

ところで、このような放射線治療後に補助療法としてホルモン療法をしていく場合、治療期間は2年、3年と長期にわたるのが普通です。LR-RHアゴニスト製剤による治療が中心になると思われますが、大事なのはその長期的管理です。 副作用をコントロールしながらきちんと治療を継続していくことが大切です。LR-RHアゴニスト製剤は両精巣を摘出したのと同じ効果が現れますので、性欲が落ちED(勃起障害)になったり、女性の更年期症状と似た症状が出たりすることがあります。のぼせやほてり、発汗、さらにはうつになることもあります。これらを上手くコントロールしていく必要があります。

LR-RHアゴニスト製剤には1カ月製剤と3カ月製剤の2種類ありますが、長期的な投与に適しているのは3カ月製剤でしょう。どちらも治療効果は同じですが、3カ月製剤ですと、1カ月ごとに病院へ行って注射を打つ必要がなく、3カ月ごとでいいこと。加えて、コスト面でも安価にすむというメリットがあります。

これから前立腺がんの治療法を選択しようという人は、迷いがあるなしに限らず、ぜひここに述べた事柄を参考にしながら、自分の主治医の先生とよく話し合い、患者さんにとってベストの選択をしていただければと願っています。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず