治療法別QOL:迷える患者さんに、効果とQOLの観点から選び方を伝授 どれがよいか、前立腺がんの治療法

手術も放射線療法も著しく進歩

積極的に治療しようという場合、手術と放射線療法という2つの選択肢がある。

「手術を受けると尿失禁が起きやすいとか、性機能障害が起こると言われます。しかし、手術の技術は格段に進歩し、かつてのこうした評価は当てはまらなくなっています。そのくらい神経を温存する技術が進歩しているのです」

開放手術と腹腔鏡手術の治療成績には差がなく、どちらもよくなっている。具体的には、MRIによる診断が行われるようになったことで、神経を温存しやくすなっている。また、腹腔鏡手術により解剖学的理解が高まったことも、成績を向上させることに貢献した。

「ロボット手術はまだ新しい技術なので、開放手術や腹腔鏡手術と、そのまま比較することはできません。ただ、この方法が急速に普及し、その一方で、腹腔鏡手術が行われなくなっていくと予想されています」

進歩したのは手術だけでなく、放射線療法も着実に進歩し、それに伴って有害事象が起きにくくなっている。

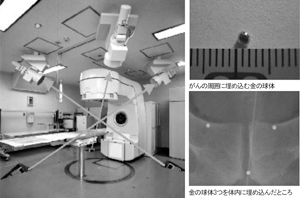

放射線療法の中でもとくに進歩した治療法は、RT-IMRTである。IMRT(強度変調放射線治療)は、がんの形に合わせ照射角度や強度を調節し、がんに放射線を集中させる治療法。臓器が動くと、がんに正確に照射するのが難しかった。そこで、がんの周囲に金の球体を3つ埋め込み、その位置をエックス線で確認しながら、がんに放射線を正確に集中させるのがRT-IMRTである(図5)。

その他、前立腺に放射線の小さな線源をたくさん埋め込み、内部から放射線を照射する小線源療法などもある。

「RT-IMRTや小線源療法など、新しい放射線療法は、がんに放射線を集中させ、周囲への影響を極力防いでいるので、治療効果に優れ、有害事象は少なくなっています。RT-IMRTのデータは、神経温存手術と変わらない治療成績で、手術以上のQOLを示しています」

手術と放射線療法は、状況によって、手術のほうがいい場合と、放射線療法のほうがいい場合がある。

「手術のほうがいいのは、もともと前立腺肥大で尿の出が悪い人です。このような人に放射線療法を行うと、治療後に排尿障害が起こりやすく、手術のほうが問題は起きにくいといえます」

手術がいい場合と放射線がいい場合

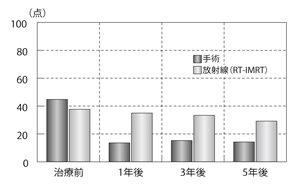

タテ軸は最高のQOLの状態を100点とした場合の割合

タテ軸は最高のQOLの状態を100点とした場合の割合一方、放射線療法が勧められるのは、性機能を残したい場合である(図6)。

「勃起障害に関しては、北大のデータでは、放射線療法のほうがいいという結果になっています。両側の神経温存手術を受けた人と、RT-IMR Tを受けた人で、勃起機能を比較したところ、1年後も5年後も、放射線療法を受けた人のほうがよかったのです」

軽く考えてはいけないホルモン療法の副作用

ホルモン療法は、手術や放射線療法に比べ、副作用が強くない治療と言われてきた。しかし、実際には、ホルモン療法の副作用に苦しんでいる患者さんは少なくない。

「勃起障害や性欲低下といった性機能障害はもちろん、更年期障害で見られるようなホットフラッシュもありますし、筋力の低下、骨粗鬆症、関節痛などもあります。男性ホルモン欠乏による抑うつ状態も大きな問題です。こうした副作用は、あまり問題にされてきませんでしたが、患者さんの悩みは深刻です。たとえば、ホットフラッシュがあると、人前でいきなり流れるような汗が出てきたりします。そんなことが繰り返されれば、精神的にも大きな負担になります。また、いったん抑うつ状態に落ち込んでしまった患者さんは、なかなかそこから抜け出せません」

ホルモン療法にこうした副作用がある一方で、手術や放射線療法の進歩が著しい進歩を見せている。こうした現状を考えれば、副作用が強くないからと、安易にホルモン療法を選択するのは賢明ではない。

「ホルモン療法を受けるとしても、その期間があまり長くならないようにするのが、治療選択の際に注意すべき点です。高齢だからホルモン療法という考えは、改める必要があると思います」

QOLの面からも、ホルモン療法を長く続けるのは問題がある。治療を選択する際に考慮したいポイントだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず