自分にとってベストの治療法をどう選ぶか 選択肢の多い前立腺がん治療

上村博司さん

前立腺がんは治療の選択肢が複数あり、患者さんが治療選択で悩んでしまうことが少なくありません。そこで、早期がん(限局がん)と進行がん(局所浸潤がん、転移がん)に分け、どのような治療法が選択可能なのか、それぞれの治療にどのようなメリットとデメリットがあるのか、ということについて横浜市立大学付属市民総合医療センター泌尿器科・腎移植科診療教授の上村博司さんに解説してもらいました。

治療選択の第1歩は何でしょうか?

前立腺がんと診断がついたとき、「どのような治療を行うか」を検討するためには、がんの悪性度と進行度を調べる必要があります。

「病理検査で前立腺がんの診断がついたときには、悪性度の評価も出ています。グリソンスコアが6までなら比較的穏やかながんですが、8以上の場合は悪性度が高いので、積極的な治療が必要になります」と横浜市立大学付属市民総合医療センター泌尿器科・腎移植科教授の上村博司さん。

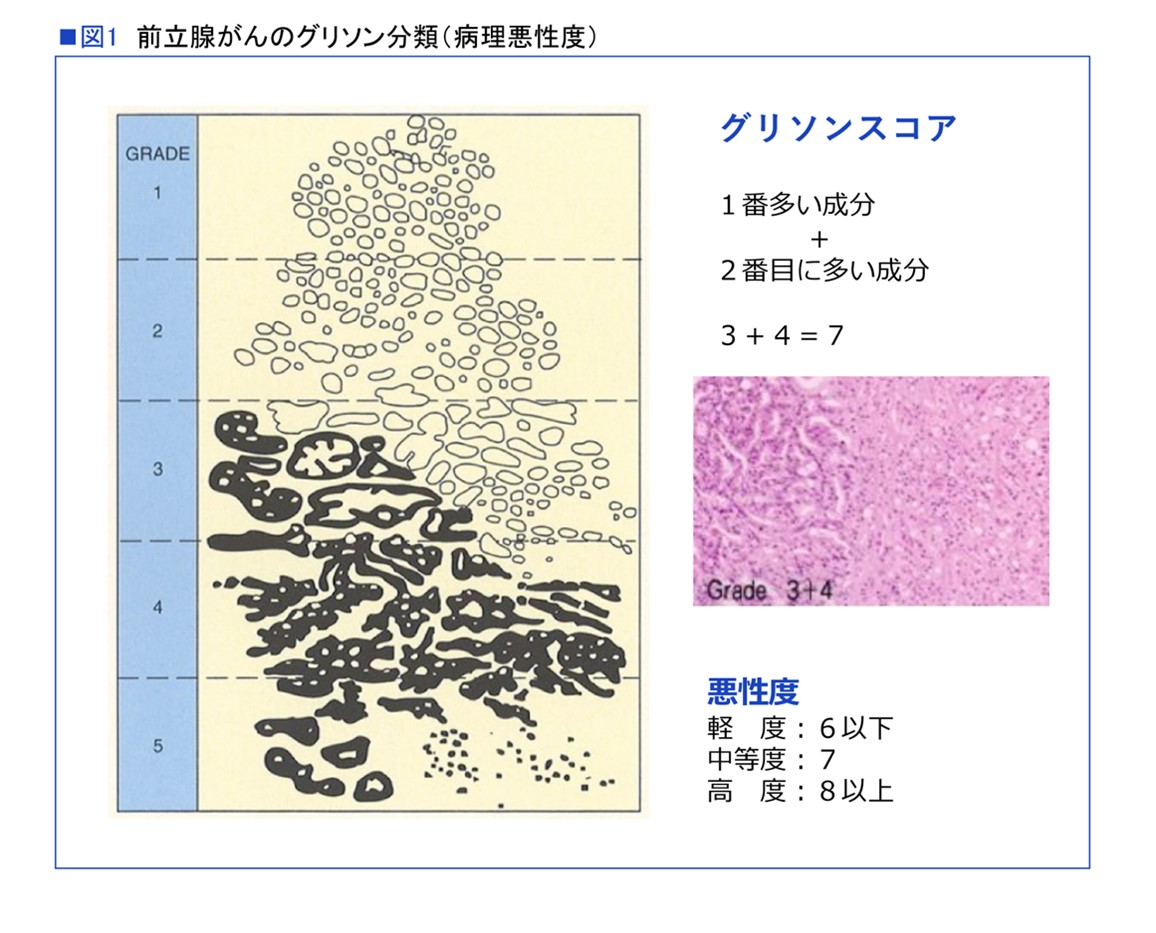

前立腺がんの悪性度はグリソンスコアで示されます。前立腺がんの組織像をグレード1~5の5段階に分け、採取した標本に1番多い組織像と2番目に多い組織像のグレードを足します。

たとえば、1番多いのがグレード3、2番目に多いのがグレード4なら、そのがんのグリソンスコアは「3+4」で7となります。悪性度は「6以下=軽度」、「7=中等度」、「8以上=高度」と判定されます(図1)。

がんの進行度を調べるためには、画像検査が行われます。CTと骨シンチグラフィが基本で、MRIが加えられる場合があります。

「これらの画像検査で、がんの大きさ、がんの広がりを調べます。がんが前立腺の中に留まっているかどうかが、まず重要です」

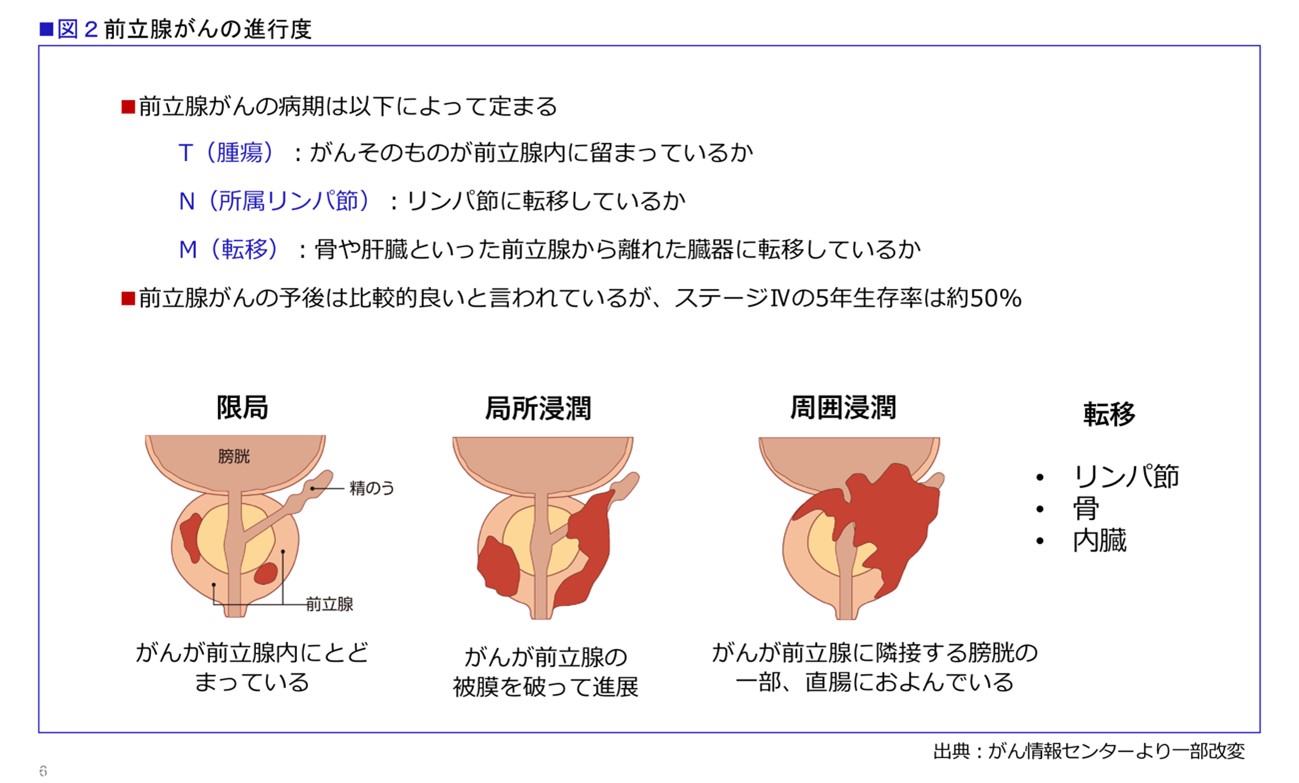

がんが前立腺内に留まっていれば「限局がん」。がんが前立腺の被膜を越えて浸潤しているが、精嚢までに止まり、膀胱や直腸など周囲の臓器には達していない状態を「局所浸潤がん」といいます。骨やリンパ節、あるいは他の臓器にまで広がっているのは「転移がん」です。このうち「早期がん」と呼ばれるのは限局がんだけで、���所浸潤がん、転移がんは「進行がん」に分類されます(図2)。

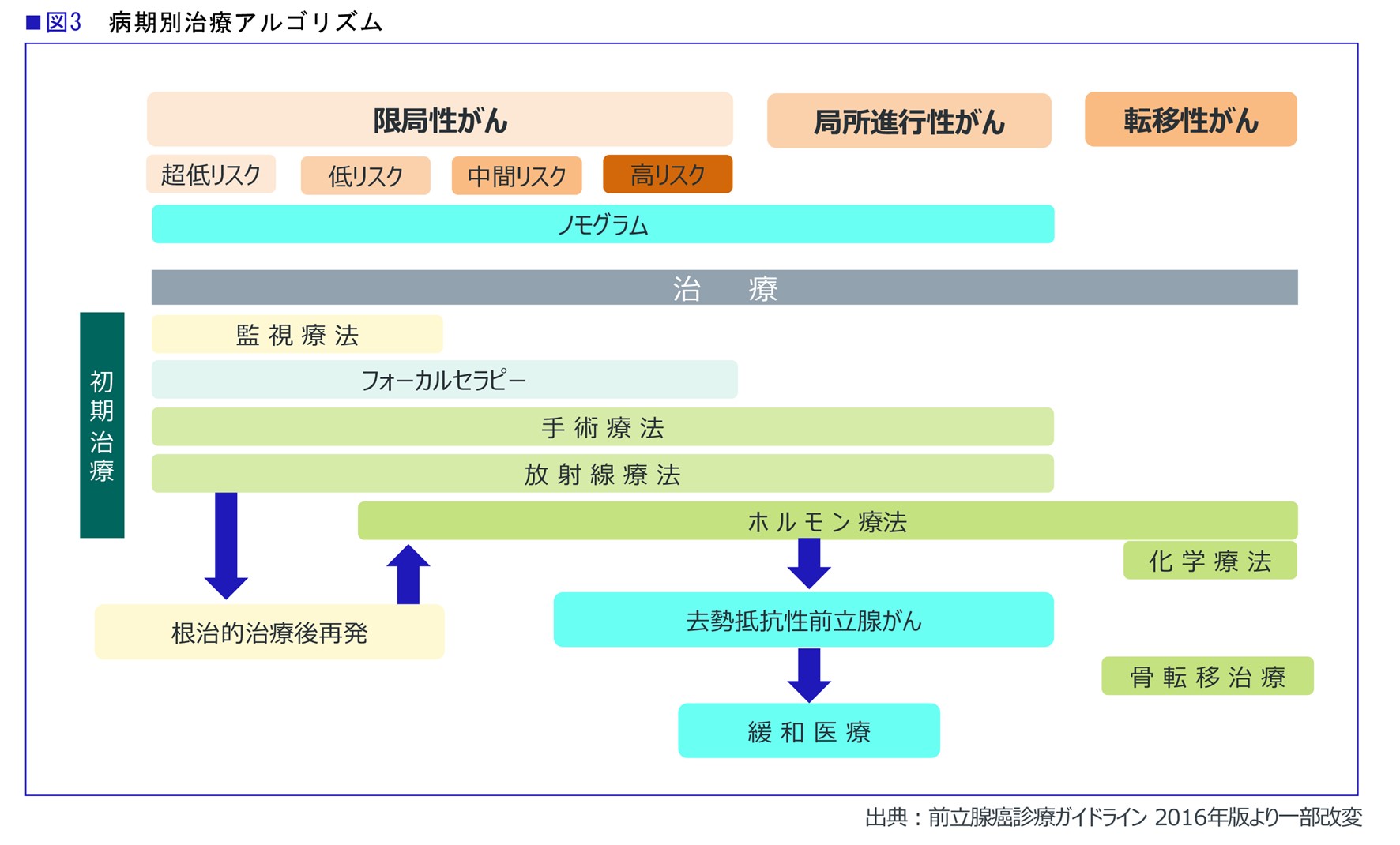

前立腺がんの初期治療は、がんの進行度(限局がん、局所浸潤がん、転移がん)と、早期がんではリスク分類(超低リスク、低リスク、中リスク、高リスク)によって、受けられる治療法が決まっています。

早期がんの治療はリスクに応じて選択できる治療法がある

「日本では、前立腺がんと診断がついた時点で早期がんの患者さんが、約7割を占めています。PSA検診によって、早期がんで見つかる患者さんが増えてきましたが、すでに頭打ちの状態です。検診受診率が高いアメリカでは、前立腺がんの約9割が、早期がんの段階で見つかっています」

早期がんの場合は治療の選択肢はたくさんあります。手術、放射線療法が中心ですが、フォーカルセラピー(部分治療)もありますし、監視療法を選択できる場合もあります。また、ホルモン療法を併用する場合もあります。

治療選択に当たっては、早期がんを4段階にリスクに分類します。がんの広がり(進行度)、グリソンスコア、PSA値などから、「超低リスク」「低リスク」「中間リスク」「高リスク」の4段階に分類するのです。

超低リスクの場合

超低リスクに分類されるのは、グリソンスコアが6点以下、PSAが10ng/ml以下の症例です。超低リスクの場合、手術や放射線治療も対象となりますが、監視療法を選択することもできます。積極的な治療は行わず、3カ月に1回のPSA検査で経過観察していく保存的な治療法です。

「日本では監視療法を選択する患者さんはさほど多くなく、早期がんの患者さんの5%程度です。監視療法が向いているのは、80歳以上の高齢者や、比較的若くて社会活動が盛んな人です。仕事が現役で、性生活をしっかり行っている人が、監視療法を選択することもあります」

低リスクの場合

早期がんで低リスクの場合には、フォーカルセラピーが選択肢の1つになります。前立腺を残したまま、がんのできている部分だけ治療する方法です。がんのできている局所に超音波を集中させて焼いてしまうHIFU(強力集束超音波療法)や、がんを凍結して死滅させる凍結療法があります。

「前立腺を温存するので、排尿機能や性機能が温存されやすいのが特徴。再発した場合、HIFUなどは繰り返し行える利点もあります。ただし、行っている医療機関が限られるので、誰もが受けられる治療とは言えないかもしれません」と上村さん。

早期がんで最も多く選択しているのは?

早期がんの治療で、最も多くの人が選択しているのは手術です。「前立腺全摘除術」という前立腺全体を切除する手術が行われます。手術を受ける体力がある場合、多くの患者さんが手術を選択しています。近年はダヴィンチという手術支援ロボットを用いた手術が主流です。出血が少なく、手術の安全性が向上したため、全身状態さえよければ80歳でも手術が可能になっています。

ただし、手術には合併症があり、尿失禁や勃起障害などの性機能障害が起こります。手術後の尿失禁は避けられず、一時的に尿パッドが必要になります。一般的には3カ月以内に治まりますが、ずっと残ってしまう人が5~10%程度います。尿失禁が残った場合には、QOL(生活の質)が低下します。ただ、ロボット支援手術が行われるようになり、尿失禁や勃起障害などの合併症が以前より軽くなっているというデータも出ています。

「手術後の尿失禁が残るかどうかは、手術前にはわかりません。ただ、高齢の方はもともと尿道括約筋が弱っているので、尿失禁が残りやすいと言えます。また、がんが大きい場合、しっかり取ろうとすると、尿道括約筋が傷ついてしまうことがあります」(図3)

同じカテゴリーの最新記事

- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性

- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在

- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法

- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ

- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性

- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる

- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず