脳転移に威力を発揮するサイバーナイフ 技術革新により原発肺がんも保険で治療できる

1回でだめなら分割して照射

どのような患者さんがサイバーナイフ治療の対象になるのだろうか?

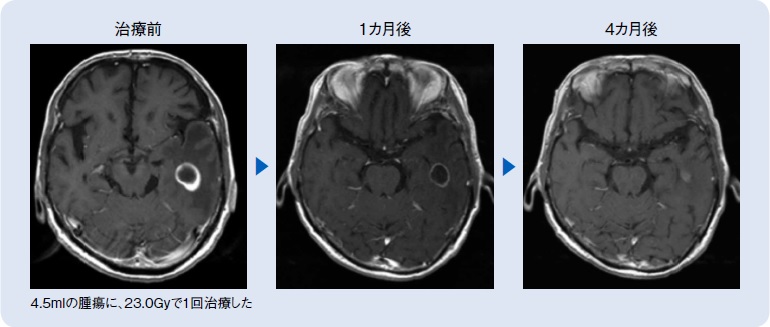

1回の照射で終了する場合は、原則として腫瘍サイズ3㎝以下、転移個数3~4個以下が対象となっているが、佐藤さんは、腫瘍サイズが6㎝ぐらいまでなら分割照射が可能という。ただし、腫瘍はまん丸ではないので必ずしも直径だけでは大きさを表せず、佐藤さんは体積(ml)で表現している。だいたい直径2㎝の球が8mlぐらいというから、6㎝というと24mlぐらいの計算だ。

これぐらいの大きさだと1回での治療ではなく、分割して照射したほうが確実で、より安全だという。なお、1回の治療時間は30分~90分。

70歳代の男性の例(図4)。肺がんが脳に転移し、40mlの大きさがあった。普通なら手術による切除が勧められるが、合併症を持つ高齢の患者さんだったためサイバーナイフを選択。分割治療することにし、3日連続で同じ治療を繰り返し、4カ月後には腫瘍が消えた。

サイバーナイフのデメリットは?

治療にあたっては全脳照射とサイバーナイフの使い分けも考慮されるという。

「腫瘍の数や大きさをみて判断しますが、個数が多い場合は先に全脳照射によって腫瘍を叩いておいて、あとからサイバーナイフで治療することがあるし、その逆もあります。例えば、最初は腫瘍が1、2個しかなかったのでサイバーナイフで治療したところ、あとから腫瘍がたくさん見つかり、全脳照射に切り換えるケースがあります」

こう語る佐藤さんによると、その理由の1つは*イレッサなど分子標的薬の登場と関係があるという。一般的に抗がん薬は脳転移には効きにくいのだが、イレッサは劇的に効くことがあるという。それでもイレッサは長く使い続けるうちに効果がなくなって、投与を止めると一挙に転移が進むケースがあるのだ。

ただし、今まで述べたのは肺がんで多い非小細胞肺がんについてであり、小細胞肺がんの脳転移は進行が早いため、最初に全脳照射を行うのが基本という。

もちろん、サイバーナイフにもデメリットはある。「それはサイバーナイフというより放射線治療そのものの問題」と佐藤さん。「どうしても放射線治療に���限界というものがあり、正常組織を傷つけないようにしようとしても、過剰照射により脳にダメージを与えることがあります。一番心配されるのが脳細胞を死滅させる放射線壊死です。むくみなどを生じさせて痙攣や麻痺を起こしたりするので、より慎重さが求められます」

*イレッサ=一般名ゲフィチニブ

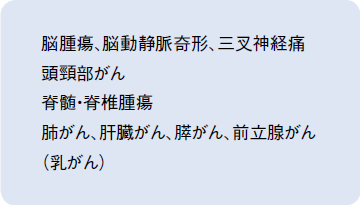

08年から原発性肺がんにも保険適用

それでも、進化し続けているのがサイバーナイフだ。従来、適応対象は転移性を含め脳腫瘍や頭頸部がんの患者さんに限られていたが、08年に体幹治療器として承認され、原発性の肺がんを始め、脊髄、肝臓、膵臓、前立腺など体幹でできる固形がんにも保険が効くようになった(表1)。

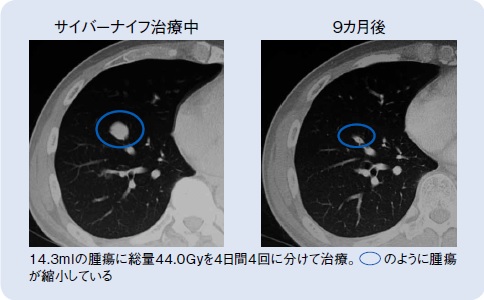

肺は呼吸によって動いている。このため、肺の動きを追尾する「呼吸動態追尾システム」があり、そこで用いられるのが1.5㎜大の純金のマーカーだ。

これを腫瘍の近辺に入れて、留置する。マーカーは取り出すことなく体内に残るが、純金なので体に害を及ぼすことはない。ただし、現段階では保険が効くのは原発肺がんの場合、直径5㎝以下の腫瘍で、転移がないケースに限られている(図5)。

佐藤さんは、「転移したがんだけでなく、原発がんに対しても外科手術と遜色ないものになっています」と述べており、〝痛くないナイフ〟による治療が今後、肺がん治療の主流の1つになっていくかもしれない。

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩