肝転移のある大腸がんの治療が 化学療法の進歩で大きく変化 手術前後での化学療法の組み合わせの妥当性を検証

術前、術後ともに化学療法の併用率が増加

がん研有明病院で行われた2010年以降の新しい治療は、それ以前の治療に比べ、どのような治療成績の違いをもたらしたのだろうか。

対象となるのは、2006~2011年に大腸がん肝転移に対して初回肝切除を行った患者さんである。切除した肝転移の個数により、1~3個をF群、4個以上をM群と分類し、2006~2009年をE期、2010~2011年をL期として比較が行われた。

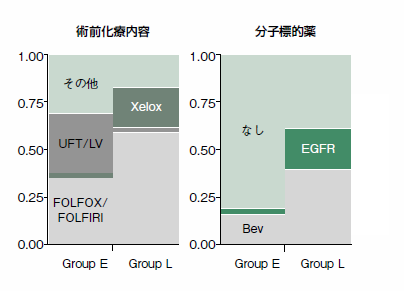

「2010年からヨーロッパの臨床試験データなどを参考にして、肝転移の個数や大きさなどの腫瘍条件に応じて統一した治療を行ってきました。その結果、ボーダーラインの患者さんが術前化学療法の対象となるため、術前化学療法を受ける患者さんの割合が多くなっています(図1)」

周術期化学療法(術前化学療法あるいは術後化学療法)の併用率が、E期とL期でどう変わったかを見てみよう。

肝転移が1~3個のF群では、E期の併用率は60%だったが、L期には81%に増加していた。

肝転移が4個以上のM群では、E期の併用率は68%だったが、L期には94%に増加していた。

このうち、術前化学療法の併用率は、F群では6%から10%に増加、M群では5%から31%に増加していた。また、術後化学療法の併用率は、F群では28%から59%に増加、M群では32%から57%に増加していた。

再発抑制は期待できるが より長期の観察が必要

このように治療が変化することによって、どのように治療成績が変化したのかを見てみよう。

「周術期化学療法によって、肝臓の手術の安全性が損なわれるようなことはありませんでした。ただし、2010年以降のL期の成績は、観察期間が短いため、結論を出すにはさらに長期の観察が必要です」

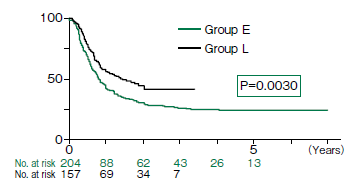

治癒的切除ができた患者さんの無再発生存率(RFS)は、2006~2009年のE期に比べ、2010~2011年のL期では改善傾向が見られる(図2)。

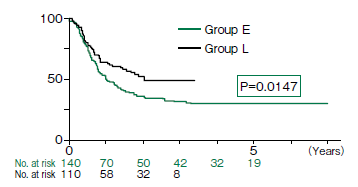

転移の個数が少ないF群に絞って、E期とL期でRFSがどう変化したかも調べた(図3)。1年RFSは、E期は48%だったが、L期には67%に改善していた。2年RFSは、E期は36%だったが、L期には55%に改善していた。無再発生存期間の中央値は、E期には0.99年だったが、L期には2.01年と延長していた。

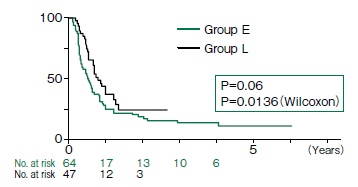

転移の個数が多いM群でも、E期とL期のRFSの比較が行われている(図4)。1年RFSは、E期は26%だったが、L期には32%に改善していた。2年RFSは、E期は16%だったが、L期には17%に改善していた。無再発生存期間の中央値は、E期が0.54年、L期が0.69年と改善傾向が見られた。

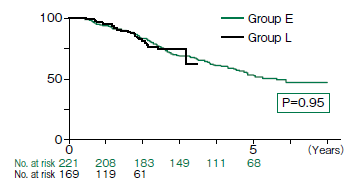

「*このように術後早期における再発抑制効果は見られるのですが、全生存率(OS)で比較してみると、E期とL期で差が出ていません(図5)。まだ観察期間が短いため、はっきりしたことは言えないのですが、肝転移を有する患者さんに、一律に術前化学療法を行うべきという結論にはならない可能性があります」

大腸がんの肝転移に対する治療は、現在も模索段階といっていいようだ。前述したがん研有明病院の臨床研究も、長期成績を見ていく必要がある。「がん研有明病院でも、2012年からは、*EXPERT試験や*NEXTO試験といった多施設共同の臨床試験に参加しています。これらの試験結果がまとまることで、エビデンスに裏付けされた大腸がん肝転移の治療戦略が見えてくる可能性があります」

*本内容は、第68回日本消化器外科学会総会で報告 *EXPERT試験=KRAS野生型切除可能大腸がん肝転移に対する術後補助化学療法ⅿFOLFOX6と周術期化学療法ⅿFOLFOX6+セツキシマブの第Ⅲ相ランダム化比較試験 *NEXTO試験=切除不能または困難な肝転移を有するKRAS野生型大腸がんを対象としたⅿFOLFOX6+セツキシマブ導入化学療法後における肝転移R0切除率・安全性の検討

肝臓外科専門医がいる病院で相談することが望ましい

現在の段階では、これらの臨床試験に参加可能なら参加するのが1つの方法だろう。対象とならない場合には、それぞれの状況に応じた治療を選択することになる。

「大腸がん肝転移のある患者さんが治療を受ける場合、大腸がんの専門医がいるだけでなく、肝臓の手術を専門としている肝胆膵外科の医師がいる病院を選ぶべきです。大腸がんの診断を受けた病院に肝胆膵外科がなければ、肝胆膵外科のある病院でセカンドオピニオンを受けるといいでしょう。現在肝臓外科は診断、手術ともに高度に専門化しています。肝臓の手術はもちろん、肝転移に対して切除可能かどうか判断するのも、肝胆膵外科の医師が行うべき仕事です」

大腸がん肝転移の治療は、大腸の専門医と肝臓の専門医が連携して治療を進める必要がある。両者がそろっている医療機関を選択するのがいいだろう。

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩