病勢安定期間を延ばす 進行・再発大腸がんの4次治療での、新規2剤のよりよい活用法とは

世界に先駆けて登場、日本発の薬

さらに、昨年(2014年)3月、世界に先駆けて承認されて使えるようになったのが、日本発の抗悪性腫瘍薬*ロンサーフ。経口薬で、単剤で投与される。

欧米でも承認の動きが進んでいるが、今のところ日本でしか使用が認められていない。このため、水沼さんのところには海外からロンサーフの投与を受けるためにわざわざ来日する患者さんがいるほどだという。

当初、投与の対象は治癒切除不能の進行・大腸がんで「標準的な治療が困難な場合に限る」とされていたが、これは国内第Ⅱ相臨床試験の結果に基づく承認だったためで、引き続き有効性と安全性を検証する第Ⅲ相臨床試験の結果が求められていた。

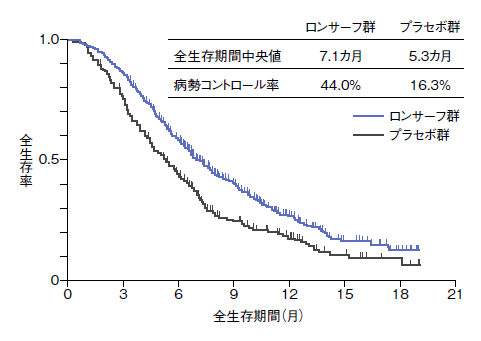

800人の患者さんを対象に日本を含む13カ国で実施された第Ⅲ相試験(RECOURSE試験)の結果も、プラセボ群に比較して全生存期間(OS)が有意に延長され(プラセボ群5.3カ月に対してロンサーフ群で7.1カ月)、安全性においてもとくに問題となる事例は観察されなかった。これにより、「標準的な治療が困難な場合に限る」との投与対象患者を限定した条件が解除され、標準治療の選択肢の1つとして使えるようになった(図5)。

スチバーガとともに、1次、2次、3次の薬が効かなくなった患者さんに対する4次治療の薬として位置づけられている。

「トリフルリジンという薬とチピラシル塩酸塩が配合された合剤です。ヌクレオシド系抗悪性腫瘍薬と呼ばれ、トリフルリジンはヌクレオシドのチミジンの代わりにDNAに取り込まれて抗がん作用を発揮し、チピラシル塩酸塩はトリフルリジンの分解を抑えて作用が持続するように働く補助成分です」

水沼さんによれば、ロンサーフもスチバーガ同様、奏効率はそれほどよいわけではないが、病状の安定化率は高く、がんの進行を抑えて生存期間を延長させる働きが期待できるという。

*ロンサーフ=一般名トリフルリジン・チピラシル

どちらの薬を先に使うか?

副作用に関しては、ロンサーフでは好中球や白血球の減少、貧血など血液毒性が認められるため、投与中は毎週血液検査を行い、検査値を確認するこ��が必要。下痢や悪心・嘔吐、食欲減退なども報告されているが、概ね軽いものが多いという。

「血液毒性は投与開始から3週目ごろに出現することが多いので、投与を始めてから15日目に採血して調べることが大事です。下痢や悪心・嘔吐、食欲減退は開始後すぐに現れますが、2週目をピークに落ち着いてきます」

現在は、4次治療でスチバーガとロンサーフのどちらを先に使ってもよいことになっているが、水沼さんは、全身状態の良い方はスチバーガを先に投与し、効かなくなったらロンサーフに切り換えているという。

「その理由は、スチバーガは副作用が強いので、全身状態(PS)が悪い方にはロンサーフが向いているからです。手足症候群はロンサーフでも現れることがありますが、患者さんは明らかにこちらの方が楽だといっています。治療が進んでいくとどうしても患者さんの状態が悪くなっていくので、単純には言いにくいですが、ロンサーフはなるべく後回しにして残しておいたほうがいい治療と考えています。逆にリスクの高い患者さん、QOLを重視する患者さんにはロンサーフを先行します」

1次治療でも使われる可能性も

今後の可能性としては、現在はロンサーフもスチバーガも単剤で使っているが、将来的には*イリノテカンや*エルプラットなどとの併用も考えられるという。併用療法の効果が確かめられれば、やがて1次治療でもロンサーフやスチバーガが使われるようになるかもしれない。

また、ロンサーフやスチバーガが効きやすいか効きにくいかを事前に把握するバイオマーカーの研究もすでに始まっているという。

「しかし、2剤とも臨床で使われ始めてからの日が浅く、まだ使い方が十分に把握できていないところがあります。とくにスチバーガに関しては抗がん薬に習熟した医師でないと使いこなすのは難しい。患者さんも治療を選択する際は、抗がん薬を使い慣れた医師かどうかを判断して欲しいと思います」

*イリノテカン=商品名カンプト/トポテシン *エルプラット=一般名オキサリプラチン

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩