分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩

「慎重投与」としてアバスチン登場

もう1つの動きとして、血管新生阻害作用を有する分子標的薬*アバスチンがある。同薬は2007年に大腸がんへの適応で承認され、09年には非小細胞肺がんにも適応拡大されたが、脳出血が起こりやすいとされ、脳転移がある場合には禁忌とされた。その後、脳転移例での脳出血頻度を調べる臨床試験が行われ、通常の脳出血発生頻度と変わらなかったことから、12年に「使用上の注意」が原則禁忌から慎重投与に変更された。

一方で、岡本さんは注意点もあるという。「試験では、大きな脳転移や有症状脳転移症例が外されていたため、そのような症例では注意が必要です」

*アバスチン=一般名ベバシズマブ

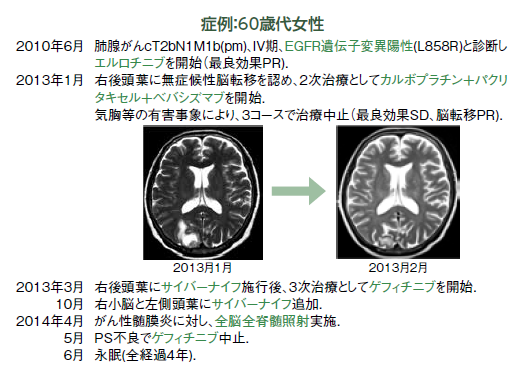

治療の組み合わせで Ⅳ(IV)期脳転移でも4年生存

岡本さんの横浜市立市民病院を受診したⅣ(IV)期の非小細胞肺がん患者で、4年生存した例がある。60歳代の女性で、2010年6月、EGFR変異陽性のⅣ(IV)期の肺線がんが見つかった。2年半はタルセバが効いていたが、右後頭葉に無症状の脳転移が発現。13年1月に2次治療として*パラプラチン+*タキソール+アバスチンを開始。すると、わずか1カ月で劇的に腫瘍が縮小した(図4)。

岡本さんは「血液脳関門を通りにくい抗がん薬だけでは現れない効果です」と話す。

患者は副作用の気胸が出て3コースの治療で中止したが、脳転移についてはPR(部分奏効)と判定された。その後、左側頭葉などほかの部位にもがんが見つかり、サイバーナイフや全脳照射の治療を受けたが、治療開始から4年後の14年6月に亡くなった。

岡本さんは「15年前にはこのような症例はあり得なかった」という。

*パラプラチン=一般名カルボプラチン *タキソール=一般名パクリタキセル

全脳照射の追加は慎重に行われるべき

放射線治療の動向はどうか。2015年の米国臨床腫瘍学会年次集会(ASCO2015)で世界の関心を引いた報告があった。1~3個の小さい脳転移病変がある場合は、定位手術的照射(SRS)後に全脳照射を追加した場合��病変の増大は制御されるものの、全生存期間(OS)は有意に延長せず、認知機能低下などのリスクの高まりを考慮すると、ベネフィット(患者利益)よりもリスクが上回ることが示された。

「全脳照射をすると、半年から1年で認知症のリスクが高くなります。今回の報告では、転移数が3個未満であれば、サイバーナイフなどの定位手術的照射後に全脳照射はなくてもよいという結論です。きめ細かなフォローして、4個目、5個目が出たらそこで定位手術的照射をすればよいということです」

横浜市立市民病院でも全脳照射の効果について、1998年~2005年まで調査を行い、その結果をASCO2008でポスター報告した。全身状態(PS)の悪い症例も対象にしたのが特徴で、その結果、PS3-4の患者への全脳照射の意義は少ないということが裏付けられた。

チーム医療の威力が発揮できる治療領域

岡本さんは、これからの治療のあり方について次のように話している。

「これから血液脳関門を通りやすい薬剤がどんどん出てきます。新しい遺伝子変異をターゲットにした薬剤も開発されています。免疫療法にも注目です。免疫チェックポイント阻害薬(ニボルマブ)が昨年(2015年)12月、肺がんにも承認されました。大事なのは、治療の選択肢が増えており、脳外科医と放射線治療医と我々腫瘍内科医が連携を取りながら患者さんを治療する、チーム医療を行っていくということです」

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩