高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

薬物治療の止めどきをどう考えるか

その一方で、〝薬物治療の止めどき〟をどう判断するのか、がん治療では重要な課題となっている。

「基本的には、治療を開始するときと逆の状態になったときが、治療の止めどきと考えられます。通常、抗がん薬が効いて腫瘍が縮小すれば、症状緩和につながり治療を続けられますが、状態が悪化した場合は、『薬をいったん中止しましょう、お休みしませんか』と提案してもいいと考えます」

全身状態や臓器機能が悪化すれば、治療を止めざるを得ない。また、治療を続けていくか否かという点では、基本的に効果と副作用を天秤にかけて判断していくことが重要となる。

「効果に関しては、原則としてPD(progressive disease:進行)という状態で腫瘍が大きくなったらその薬剤は止めて次の選択肢を考えます」

ただ、たとえ〝腫瘍が大きくなった〟という状態でなくても、今後はQOL(生活の質)を考慮した治療が重要になってくると長島さんは説明する。

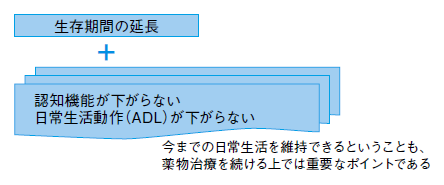

「治療を進めていく上で、生存期間の延長は1番の目標ではありますが、それに加えて日常生活のレベルが低下しないということも、非常に重要な視点になります。とくに高齢者の場合には、生存期間の延長に加えて、認知機能やADLを考慮し治療していく必要があります。進行再発の患者さんにとっても、今までの生活を維持することは非常に重要です」(図5)

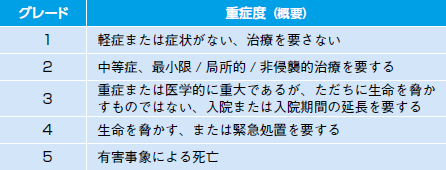

もう1つ、治療の止めどきを考える際に考慮すべき点がある。副作用の問題だ。副作用はその重症度によってグレードが分かれており、基本的な考えとして、グレードが上がりこれまでと同様の治療を続けることが難しいと判断されれば、薬剤を減量、あるいは休薬する必要がある(表6)。ただし、副作用の感じ方は個人によって異なり、とくに高齢者の場合だと、ちょっとした副作用でも受けるダメージが大きい場合がある。

「仮にグレード1と分類され、医療者側からすると軽い症状だから治療は継続できると判断しても、本人しかわからないつらさがあります。例えば、1人暮らしで何でも自分で行わなければならない人は、家族にやってもらえる人と違って、ちょっとしただるさでもつらいと感じるかもしれません。治療継続の判断を副作用の点から考えた場合、高齢者では一般年齢層の判断基準が必ずしも当てはまるとは言えない場合があります」

また、あまり誰も語りたがらないが、医療現場も行政も患者も皆で考えなくてはならないのが、医療費の問題だ。

「新薬が次々と開発される昨今、10年前とは状況が違います。薬の値段は現実問題として高騰しています。長期間にわたり、高価な薬を使うこともあり得ます。費用対効果を意識した研究は重要で、現在の公平な国民皆保険制度の維持も考えなければなりません」

治療の止めどきを判断できる可能性も

こうしたいくつかの要素が相まって、医師は患者に治療の止めどきを提案するのだが、ただ実際問題として判断する際の客観的データについて、「高齢者のがん治療に関連するデータは乏しいのが現状だと言えます」と長島さん。そうした状況の中、止めどきの客観的指標としても活用できるのではないかと期待されているのが、長島さんたちが導入している「CSGA」といったアセスメントツールだ。

「『CSGA』では、経時的にADLなどの変化をスコア化していますが、そういった活動度などの指標の変化を見ることで、止めどきを判断できる可能性があります。このスコアに限らず、歩数計でもいいので月に1度評価して、例えば半年前と比べてだいぶ活動度が落ちてきたということなら、『少し抗がん薬治療をお休みしませんか』と提案することもできるかと思います。いずれにしても、柔軟に対応することが重要でしょう」

膵がん患者を対象に臨床試験を実施

現在、長島さんたちの腫瘍内科では、70歳以上の膵がんIV期の患者で、*ジェムザールを投与している50人に対して「CSGA」によるデータを取り、治療開始前と開始後の機能評価の変化と治療経過との関連性を検討する臨床試験を実施している。

「例えば、通常の診察で気がつかないような抑うつが少し強い患者さんの場合、治療開始時に抑うつに対する治療を行うことでジェムザールによる治療が続けられるかもしれない、ということも考えられています」

治療を続けていく際、そして止める際に、これまでは得てして医師の裁量に任されている部分があった。しかし、こうした機能評価ツールを用いてデータを蓄積することで、より客観的な指標でその判断が可能になると言えるだろう。

そして忘れてはならないのが、治療を続けるにしても止めるにしても、患者・家族への精神面でのサポートだ。とくに治療を止めるとなった場合、患者・家族の不安は強くなる。

「患者さんからすると、薬物治療ができないというと、もう終わりと思うことも少なくないと思います。医師だけでなく、多職種で患者さんやご家族を支える必要があり、その層を今後はもっと厚くしていく必要があると考えています」

長島さんは最後にそう強調した。

*ジェムザール=一般名ゲムシタビン

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩