脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

骨転移治療で骨再生も!

「放射線治療が、骨転移治療の王道です」と片桐さん。静岡がんセンターでは、痛みがある骨転移患者さんの約8割に放射線治療を行っているそうです。

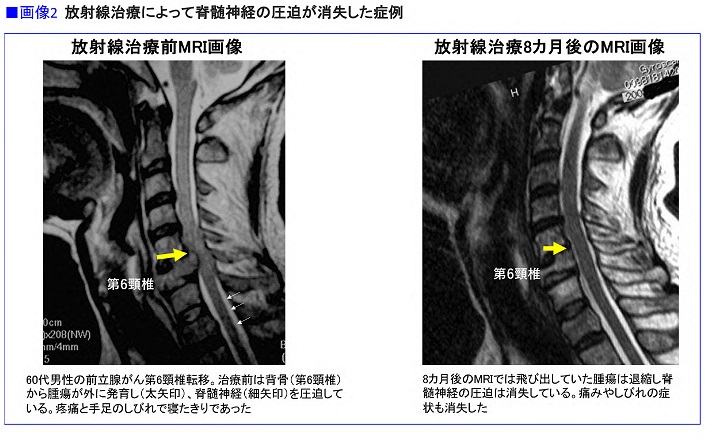

放射線治療は、放射線を照射した範囲の腫瘍量を減らし、痛みを和らげ、ひいては骨折や下半身麻痺の予防に直結します。原発巣のがん種によって、放射線治療の効き目に違いがあり、乳がん、前立腺がん、肺がん、悪性リンパ腫など、高い効果が期待できるがん種では、放射線を照射した範囲のがん細胞が完全に消滅することも珍しくありません(図2)。

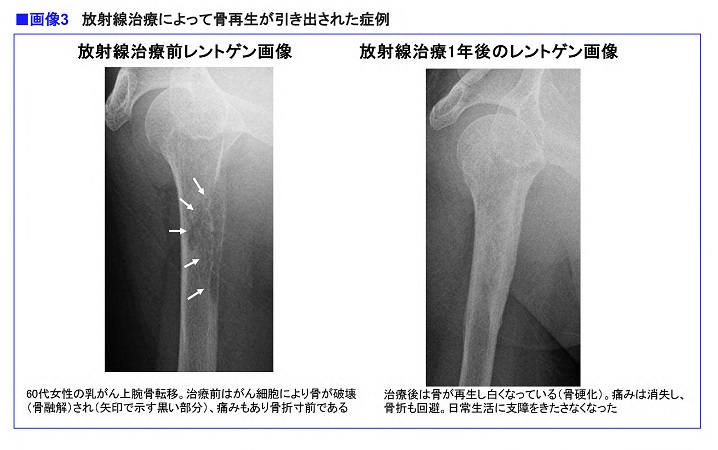

さらに放射線治療には、壊れた骨の再生も期待できるというのです。

「骨はおそらく、悪さしているものを取り去ってやれば、自ら再生してくる性質があるのだと思います。放射線はあくまでもがんによる悪影響をストップさせているだけで、決して骨を作っているわけではありませんが、そのことが骨の再生力を引き出していると考えられます」

骨の再生力を手放しで讃えたくなるが、ここには注意点もあります。

「逆に、放射線をかけすぎてしまうと、がんだけでなく骨の再生力まで抑え込んでしまい、かえって骨折を助長してしまう危険性をはらんでもいます」

照射する放射線量が足りないと十分な効果が得られず、結果的に骨折を阻めない。逆に照射し過ぎてしまうと、骨の再生力まで奪って骨折を促してしまう。その人に最適な照射量と照射方法を選択することが非常に重要になるのです(図3)。

1人ひとり、放射線量も照射方法も違う理由

実際、骨転移にはどのような放射線治療が行われるのでしょうか。

「骨転移の頻度が最も高いのが背骨(脊椎)です。骨は比較的、放射線に強いのですが、脊椎の中を通っている脊髄(中枢神経)は放射線に弱く傷みやすい。通常は30Gy(グレイ)を1日3Gyずつ、週に5回、2週間かけて行いますが、昨今、放射線治療も非常に進化し、脊髄組織を守りながら病巣部だけに放射線をかける〝高精度照射〟という照射方法も出てきました。この方法だと、45Gy以上の高い線量を病巣部に集めることも可能になっています」

総放射線量や照射方法は、骨転移の発生部位、原発がん種、患者1人ひとりの年齢や体力などすべてを検討して決定されます。

「例えば、乳がんからの骨転移が背骨に1~2カ所見つかった60代の患者さん。内臓転移は落ち着いていて長期生存が見込まれる場合には、40Gyを推奨しています。1日2Gyを20回、4週間かけて行います。時間をかけてゆっくり照射し、病巣以外への影響を極力抑えるのです」

3つ目の治療法である手術は、骨転移が進んで、骨折や下半身麻痺を起こしてしまったときの選択肢。大がかりで侵襲度��高く、患者さんにとっても家族にとっても負担が大きいことは言うまでもありません。

骨折や下半身麻痺が起こる前に転移を見つける

骨転移治療において大切なことは、早く見つけて治療を開始すること。ただ、早ければ早いほうがいい、というわけではないようです。

「ものすごく小さな骨転移を一刻も早く見つけましょう、ということではありません。大切なのは治療が後手に回らないこと。骨折や脊髄損傷、下半身麻痺といった状況に陥る前の段階で見つけましょう、ということです」

1990年代のデータによると、下半身麻痺になる前に骨転移を見つけて放射線治療をすれば8割以上で下半身麻痺を防ぐことができるが、いったん下半身麻痺を起こしてから治療開始すると、大掛かりな手術をしても、なかなか満足いく成績は得られない、との結果でした。

「麻痺を治療するのではなく、麻痺を予防することが重要なのです」と片桐さん。背骨にがんが入り込んで脊髄にまで達してしまうと麻痺が起こりますが、その前に見つけて放射線治療をすれば、多くの場合、麻痺は回避できるのです。

痛みを放置しない! とくに脇腹の痛みに注意を

では、どうすれば、骨折や麻痺になる前に気づき、治療開始することができるのでしょうか。

「骨転移による骨折や麻痺は、脳梗塞や心筋梗塞などと違って、突然起こるものではありません。通常、何週間、何カ月もの〝痛い〟時期を経て、ある日ついに発症するのです。少なくとも痛い時間が数週間は続きます。この間に、我慢したり様子を見過ぎたりせず、速やかに主治医に伝えてほしいのです。直接的に『骨転移ではないでしょうか?』と訴えてみるのもよいと思います」

このとき、主治医の対応も重要。単に痛み止めを処方するのでなく、ぜひ画像診断をして痛みの原因を突き止めてほしい。この連携こそが、骨マネジメントに繋がります。ちなみに、痛みの中でも、とくに背骨への転移には特有のサインがあるそうです。

「脊椎転移が麻痺を起こす前には、実は背骨でなく、脇腹が痛いのです。脇腹の痛みが続いたら、決して放置せず、主治医にその痛みを訴えてください」

さらに、「医師に言いにくい、もしくは言っても動いてくれないときは、看護師や理学療法士に訴えてみましょう」と片桐さん。

日々、患者さんの症状を目の当たりにしている彼らこそ、患者と医師を繋ぐ役割を果たしてくれると、片桐さんは期待しているそうです。

骨転移から原発巣が判明することも!

骨転移はがん治療が終了して何年も経ってから起こるイメージがありますが、実はそうとも言えず、3つのパターンがあるそうです。

1つ目は、手術して2~3年後に骨転移が起こるというパターン。これは治療後の定期健診で見つかることが多く、症状が起きる前に治療開始できるので骨マネジメントしやすいと言えます。

2つ目は、がんはすっかり治癒したと思っていたら、脇腹や腰に痛みが出て、よく調べたら10年前に患ったがんの骨転移が判明するというパターン。乳がんや甲状腺がんなどに見られます。

そして3つ目が、がんが見つかると同時に骨転移も見つかるパターンです。このケースは、実は骨転移をきっかけに原発巣が見つかるのだそうです。「背中の痛みを訴えてクリニックや病院を転々とした挙句に来院され、もしやと思って画像診断したら骨転移が見つかり、全身を調べたら肺がんがあったというようなケースが、実は少なくないのです」と片桐さんは指摘します。

「過去の研究や経験から考えて、骨転移から原発巣が判明するパターンが、骨転移全体の10~30%を占めると思っています」

乳がん、前立腺がん、肺がんといった骨転移を起こしやすいがんは患者数が多く、現在も増加傾向にあるだけに、骨転移も増えていくことが予想されます。

しかし現在、全国の整形外科医およそ22,500人のうち、がんを専門にする整形外科医は300人ほどと圧倒的に少ないのが現状。このことに片桐さんはがん専門医として危機感を持ち、現在、全国の同じ考えを持つ医師とともに研究会を立ち上げて活動されています。

患者さんのQOLに大きく関わる骨転移。がん専門の整形外科医による診断と治療が全国どこででも受けられる体制が整うことを望むとともに、患者さん1人ひとりが「骨の痛みを放置しない」「脇腹の痛みが続いたら医師に訴える」といった知識を持ち、もしもの骨転移に備えてほしいと願います。

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩