QOLを低下させない消化器がんの骨転移対策 骨転移は早期治療をすれば痛みが抑えられ、骨折も予防できる

放射線とビスホスホネート併用で相乗効果

骨転移の治療は、痛みのある部位に対してまず痛みを緩和する目的で局所の放射線照射が行われる。また、骨がつぶれそうな箇所に対して放射線照射を行うと骨が固まってつぶれにくくすることもできる。

治療に用いる放射線量は状況によって違うが、四国がんセンターでは2.5グレイずつ16回を標準としている。できるだけ早く退院して在宅療養を希望するようなケースでは、より高線量を選択する場合もある。

一方、一般に骨転移は多発なので、ほかの部位も少なからず痛みの発生源になっている。そこでこうした全身的な痛みに対して医療用麻薬などの鎮痛薬を早期から用いる。

さらに放射線治療に併せて骨を守る作用を持ったビスホスホネート剤が投与される。この薬の併用により、放射線単独よりも早く痛みを抑え、その効果が長続きする相乗効果があるとの報告もある。四国がんセンターでは、化学療法のペースに合わせて3~4週間に1回、ビスホスホネート剤のゾメタ(一般名ゾレドロン酸)4ミリグラム点滴静注での投与が基本だ。

「ビスホスホネートにも骨転移しているがん細胞に対する抗腫瘍効果はあります。しかし、それだけでは弱いので、状態のいい患者さんには抗がん剤治療を加えます。これら骨転移治療の効果について観察するために、腫瘍マーカーや骨代謝マーカーというマーカーを用いています」

胃がん骨転移は重篤な状態を招く

胃がんの骨転移は消化器がんの中でもかなり特殊な存在だ。前に記したように、骨髄癌腫症という状態を招きやすいためだ。

骨髄癌腫症ではDIC(=disseminated intravascular coagulation:播種性血管内凝固症候群)という血液学的異常が起こりやすい。全身の血管内で無秩序に血液の凝固が起こり小さな血栓が全身の血管に発生するとともに、出血の制御に必要な血小板と凝固因子を使い果たしてしまう。早期治療が求められる重篤な状態だ。このDICから脱せられるかどうかが予後を左右し、治療が奏効しないと1、2カ月で亡くなる。ただ奏効したとしても、一般に予後は1年に届かない。

「胃がんの患者さんは普通60、70歳台が中心ですが、骨髄癌腫症の発症はもっと若く50歳前後の人に目立っています。そして組織型は、スキルスなどのような未分化がんが多くなります」

骨髄癌腫症は胃がん以外のが��ではそれほど多くはないが、前立腺がんなどでも見られることもある。40歳・女性の骨髄癌腫症の症例を紹介しよう。

この患者さんは歩ける状態だったが、腰痛と皮下出血を訴えて受診した。入院後の胃カメラで胃がんが見つかり、組織型はスキルスであった。骨転移の疑いがあることから骨シンチ検査を行うとほとんど全身に骨転移が観察された。骨髄穿刺により骨髄中にも原発と同じがん細胞(スキルス)が見つかり、骨髄癌腫症と診断された。DICのため全身皮下出血があり、下位胸椎に骨折があった。

治療はメソトレキセート(一般名メトトレキサート)+5-FU(一般名フルオロウラシル)+ロイコボリン(ホリナートカルシウム)の3剤併用に加えて、DIC治療として血液凝固剤のヘパリンなどを用いた。その結果、血小板が増えてDICは脱することができた。それでも骨の異常を示すアルカリフォスフォターゼがきわめて高値であり続け、骨髄病変は改善していないことが考えられた。そこでビスホスホネート剤を投与するとアルカリフォスフォターゼはいっきに低下した。

治療をしなければ1カ月以内に死亡するような症例だったが退院でき、一時は職場復帰まで考えるほどに改善している。8カ月後にDICが再発し死亡した。

骨転移には積極的治療を

ただ、ビスホスホネートの長期使用により顎の骨の壊死や骨髄炎という重篤な副作用が発症する問題が起こっている。まれな事例だが、起こると治りにくく非常にQOLが落ちてしまう。

「ただし、消化器がんや肺がんの骨転移では、予後は1年足らずなのでこれらの副作用のリスクを考えてビスホスホネートの治療をためらう必要はありません。しいていえば予後のよい大腸がんなどでは、ビスホスホネートを漫然と使うことには問題があり、十分な注意が必要です」

しかし、井口さんは膵がん骨転移の治療は、診断がついたらすぐ開始すべきだという。71歳の男性の例を紹介しよう。

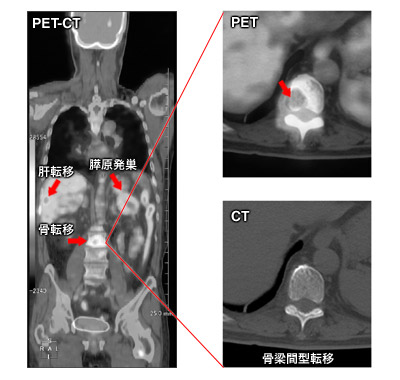

男性は、2006年夏に軽い腰痛を自覚し、自宅近所の整形外科を受診。X線CT、MRI検査の結果、骨転移が疑われた。07年2月四国がんセンターを受診。PET-CT検査の結果、原発の膵臓がん、肝転移巣が見つかる。骨破壊は進んでいないが骨転移が観察され、余命2~3カ月と考えられた。

鎮痛剤のオキシコンチン(一般名オキシコドン塩酸塩)とともに、ゾメタと抗がん剤のジェムザール(一般名塩酸ゲムシタビン)単剤で在宅での療養を行った。骨痛自体はそれほどひどくなく、放射線治療はしていない。比較的安定した期間が続いたが、腫瘍マーカーCEA、骨代謝マーカーにはあまり大きな反応は現われなかった。

一時は井口さんが「旅行に出かけたら」と勧めることができるほどの回復ぶりだったが、ジェムザールに耐性が現れ、経口の抗がん剤TS-1(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤)を使ったが、昨年11月に死亡した。井口さんはこう注意を促す。

「かつて外科医は消化器がんの骨転移は予後が悪く、治療できないとあきらめていた。最近は化学療法が発達し、骨転移の分子機構もわかってきているので、ぜひ骨転移の治療に積極的に取り掛かってほしいですね」

患者さんに対しては、少しでも痛みやしびれを感じたら、主治医に相談して早期発見、早期治療をという。 (構成/林義人)

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩