「転移性肺がん」と「原発性肺がん」は、こうして見極める 原発を知ることから始まる肺転移の最新療法

転移性肺がんを切除する条件

原発性肺がんが胸膜へ浸潤した例

胸膜には知覚神経があり痛みが起きる

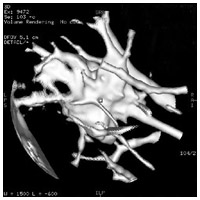

原発性肺がんが胸膜へ浸潤した3次元画像

転移性肺がんも原発性肺がん同様症状が出にくい。がんの大きさが3~5センチになっても無症状のケースが原発性でも転移性でも認められる。肺のなかには知覚神経がないため基本的に痛みを感じない。肺を取り巻く知覚神経豊富な「胸膜」へがんが入り込んだり(浸潤)、転移(胸膜播種)したりすると、痛みが起きる。もちろん、気管支を刺激するような場所にできれば咳が出る。また、がんがリンパ管にそって広がる「がん性リンパ管症」になると、「息苦しい」、「息が切れる」などの呼吸困難の症状が現れる。

「大腸がんや腎臓がんの一部は、気管支動脈を介して気管支のなかに、直接単発で転移することがあります。こうした場合は、気管支を刺激するので咳が出ます。また、転移したのが空気を取り入れる場所だったら、転移巣によって気管支が塞がれ、発熱を伴う閉塞性肺炎を起こします」

肝臓や肺に転移が起こりやすい理由について、坪井さんは次のような仮説を語る。

「解毒作用を持つ肝臓や、空気の出し入れを行い外気のバイ菌をブロックする肺の内部は血流が豊富です。肝転移や肺転移がなぜ起こりやすいかははっきりとは解明されていませんが、がん細胞が血流に乗って移動する(血行性転移)ことを考えると、豊富な血液が常に循環している臓器というのは、他の臓器に比べて転移の危険性が高まるように思います。循環している過程で肺の中のフィルターのどこかにひっかかり、そこから転移巣を形成していくのではないかと考えています」

また、原発巣が大腸がんで、肝転移、肺転移ともに認められる場合は予後が悪いとされているため、基本的には手術は行わないという。

転移性肺がんの切除の適応条件

- 原発がんがコントロールされている。

- 胸腔外転移がない。

- 全身状態が手術に耐えられる。

これらの条件を満たし完全に切除できるなら多発性の場合も対象となる。

前述の大原則を踏まえたうえで、坪井さんは患者さんに対して次のように話す。

「肺に転移があるということは、目に見えないものも含めてがん細胞は、体全体に散らばっている、つまり全��病の状態にあると思ってください。手術というのは究極の局所療法です。完全に切除できなかった場合、すごいスピードで花が咲いたようにがんが広がる危険性があることを十分に理解してください。手術だけで治癒することは極めて稀です」

たとえ厳しい現実でも、患者さんにはきちんと説明し、正しく理解してもらったうえで、今後の治療や人生を考えてもらいたいというのが坪井さんの考えだ。

手術後は、全身治療である化学療法(抗がん剤治療)を行い、目に見えない微小転移を叩かなければならない。手術が終わってもなお、副作用を伴うつらい治療生活を過ごすことを患者さんはどう考えるか。最終的には、その方とご家族の価値観を尊重した決定がなされる。

肺転移切除後の5年生存率が20~50パーセントといわれているなか、残りの人生をどう歩みたいのか、「患者さんと家族の思い」が大切だと坪井さんは強調する。

手術以外の方法を希望する患者さんに対しては、放射線治療科の医師に依頼し、放射線治療に関する説明をしてもらう。

「治療オプションとして設けていますが、放射線には臓器に応じた治療成績がありません。また、放射線によるダメージで肺に影が残るので、検査画像の影がどうしても気になるという患者さんには、手術で病巣を切除することを勧めています。そのほうが精神的にはすっきりしますからね。放射線治療のなかでは、がん本体をピンポイントで照射する定位放射線治療には期待を寄せています」

術前の画像検査で認められる転移したがん細胞の個数も重要とされる。転移の個数が予後を判断するうえでのひとつの指標となっているからだ。

「経験的に上皮性腫瘍においては、画像上2個の転移があった場合に、実際の手術では3個の転移が見つかることがままあります。画像段階で3個の転移があった場合は、実際には10個以上の転移があるという具合に、実際手術をしてみると予想以上に進んでいるケースがほとんどなのです。経験上3個というのはひとつの目安になっています。転移性肺がんの予後を判断する指標としては、いま述べた転移の個数以外にも、リンパ節転移の有無、肝転移の有無、無再発期間が長いかなどがあります。リンパ節転移に加え肝転移がある場合の予後もよくありませんね。さらに、無再発期間が短かった場合は、転移性肺がんに対して局所療法(手術)を行ったところで、その効果が期待できません」

化学療法はその道の専門医に

原発巣が大腸や乳腺と判明した際には、東京医大では専門医の連携のもと、その領域の専門医主導で最新の治療(最良の治療)が施される。

「現在の化学療法は分野ごとにどんどん進歩しています。最新の治療はその領域に特化した専門医にしか分かりません。医療が細分化され、それぞれの専門性が高まった現在の医療現場においては『餅屋は餅屋』、それぞれの領域の専門家に任せることが賢明です。自分の専門でない領域の治療を行えば、患者さんは不利益を被るかもわかりません。アバスチン(一般名ベバシズマブ)は肺がんでは適応外でも大腸がんでは使える、つまり消化器の専門医のほうがアバスチンによる治療を熟知しているわけです。転移性肺がんの原発が大腸だと判明したなら、消化器がんの専門医のもとで治療を受けることが患者さんのベネフィットに通じますよ。転移性脳腫瘍で原発が肺がんであった場合には私たち呼吸器のチームが率先して治療に携わります。また、各領域の専門性が明確だからこそ、他科との連携(チーム医療)が不可欠なのです」

原発巣と転移巣をそれぞれのドクターが専門的な視点で経過を観察し、意見を交換しあっている医療体制があれば、患者さんは安心して治療を受けられる。

術後は半年に1度は検査を

坪井さんが調査したところによると、腫瘍径2センチ以下の原発性肺がん、すなわち1期でもより早期の肺がん患者さんを調べたところ17パーセントの患者さんが以前に他のがんを経験していた。

「他のがんを体験しているというだけで、がんを罹患するリスクが、経験していない人に比べて高いと考えてください。前にがんを治療して、その後特に症状が出ていないからといって安心はできません。以前治療したところ以外にがんが見つかるケースもあるのだという認識を持って欲しいと思います。CT検査では、数ミリ段階での病変の発見が可能です。早期の治療、延命のチャンスが得られるのだとプラスに考えてください」と、坪井さんは強調する。

がんが再発しないように、もし再発しても早期の段階で発見し治療が行えるように、術後の体調が良好であっても、半年に1度は検査を受けるよう心がけたい。

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩