TS-1の登場によって、生存期間が延びはじめた 大きく変わろうとしている腹膜播種の治療

TS-1の登場によって腹膜播種の治療が変わった

胃がんによる腹膜播種は、抗がん剤のTS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤)が登場することで、大きく変わってきたようだ。

「胃がんによる腹膜播種の場合、現在、医療現場で最もよく使われているのは、TS-1とタキソールでしょう。進行した胃がんに対しては、TS-1とシスプラチンの併用がよく行われますが、腹膜播種があると、シスプラチンが使えません。シスプラチンを投与するときには補液が必要なので、腹水に悪影響を及ぼしてしまうからです。そこで、TS-1とタキソールが使われるのですが、とくにTS-1を使うようになって、腹膜播種の治療は大きく変わってきたといえます」

かつては、腹膜播種が起きてしまうと、有効な治療法はほとんどなかった。抗がん剤があまり効かないので、腹水を抜くくらいしか方法がなかったのだ。腹水を抜けば、水分だけでなく栄養も失うことになるので、これを繰り返すことで患者の体力はだんだん失われていく。治療の目標は腹水をたまりにくくすることで、治る可能性はほとんどなかった。

「画像でわかるレベルの腹膜播種の場合、かつては生存期間が中間値で4カ月余りでした。それが、現在では8カ月ほどになっています。いろいろな要因が考えられますが、最も大きなのはTS-1が使われるようになったことでしょう。実際、TS-1はよく効きます。画像ではわからず、手術して初めてわかるという段階の腹膜播種なら、生存期間中央値は1年半以上ではないかと思います」

腹膜播種の化学療法による生存率を示したグラフを見ると、画像陰性(手術であけて初めてわかる腹膜播種)では、生存期間中間値が14カ月、2年生存率が24.4パーセントとなっている。画像陽性(画像でわかる腹膜播種)では、生存期間中間値が5.2カ月、2年生存率が6.0パーセントだ。この調査が行われたのは、92年~01年なので、TS-1やタキソールが使われるようになる前の時期を含んでいる。TS-1が使われるようになってからのデータなら、このデータより生存期間が延びていると推測することができる。

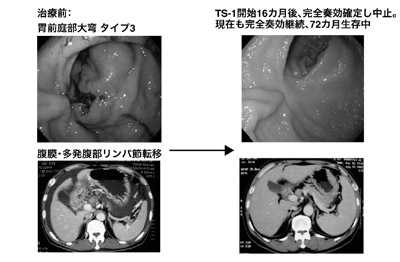

「かつては腹膜播種に対しては手も足も出ないというのに近い状況でしたが、TS-1を使うようになってからは、大きく変わっています。腹水を抜く頻度も半分以下になっていますし、生存期間も延びています。なかには腹膜播種も消えて、6年後の現在も生存している人もいるほどです」

抗がん剤の全身投与では腹膜播種は治せない、といわれていた時代がある。しかし、TS-1やタキソールの登場で、状況は大きく変わってきたといえそうだ。

腹腔内化学療法には問題点もある

腹膜播種に対して、腹腔内化学療法という治療が行われることがある。カテーテルを使い、腹腔内に抗がん剤を入れる治療法である。

卵巣がんの腹膜播種に対する治療としては、腹腔内に投与することで効果が高まるという外国でのエビデンス(科学的根拠)があり、この治療法が広く行われている。

しかし、胃がんによる腹膜播種に関していえば、TS-1の登場以降、腹腔内化学療法は、あまり行われなくなっているようだ。

「以前は当院でも腹腔内投与を行っていたことがありますが、現在はほとんどやっていません。もともと、腹水がたまるのを抑える目的で行われていた治療ですが、TS-1やタキソールで治療するようになってからは、腹水を抜く頻度が減っていますし、腹水がすっかり引いてしまう患者さんも少なくありません。腹腔内投与をする必要性が少なくなったということですね」

腹腔内化学療法には、腹水への効果は高いが、生存、QOL(生活の質)の向上は得られにくい点や抗がん剤による局所的な腹膜炎や癒着など問題点も指摘されている。

腹腔内に抗がん剤を入れる治療法は、いかにも効きそうだし、全身投与に比べて副作用も軽そうに思える。しかし、実際には、効果は限定的で、副作用も決して軽いとはいえないようだ。

- 腹水への効果は高いが生存、QOL向上は得られにくい

- 薬剤到達性の問題

- 抗がん剤による局所の腹膜炎、癒着の問題

- 血中への移行に個人間差が著しい

大腸がんの腹膜播種にはFOLFOXが使われる

大腸がんによる腹膜播種に対しては、基本的にはFOLFOXという多剤併用療法が行われる。進行期の大腸がんには、FOLFIRIという多剤併用療法もあるが、こちらは基本的に行わないそうだ。

「FOLFIRIで使うトポテシン(一般名イリノテカン)は、腸閉塞がある人に使うと、きわめて重い副作用を起こす危険があります。腸管癒着がなくて、便通がきちんとあるようならいいのですが、基本的には避けたいですね。アバスチン(一般名ベバシズマブ)は、腸管狭窄が強い患者さんだと、腸管の穿孔を起こす頻度が高くなります。そうした危険を回避するため、腸管狭窄や閉塞があれば、アバスチンも使いません」

大腸がんでもTS-1が使われることがある。しかし、胃がんの場合ほど劇的に効くことはないようだ。

膵臓がんによる腹膜播種では、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)が使われる。これが標準療法だが、これにTS-1を加えることで治療効果が上がるかどうかを調べる臨床試験が行われているという。その結果が出るのは、まだ数年先のことになりそうだ。

卵巣がんに対しては、タキソールとパラプラチン(一般名カルボプラチン)の併用療法(TC療法)が標準治療となっている。腹腔内化学療法は、「卵巣がん治療ガイドライン」でも紹介されているが、標準治療にはなっていない。海外では腹腔内投与の有効性を示す比較試験結果はあるが、これらはTC療法を基準としていない。今後標準治療とするためには、本格的な臨床試験が行われる必要があるだろう。

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩