がん伝聞・風説を検証する 転移がんは、「局所治療をするとがんが怒って急増する」は本当か

肝切除後に再々発・転移が起こりやすい条件

日本大学付属板橋病院

消化器外科教授の

高山忠利さん

原発性の肝がんや大腸がん原発の転移性肝がんの手術数を数多く持つ日本大学付属板橋病院消化器外科教授の高山忠利さんに電話で問いかけると、意外にもあっさりと「ありますよ」という。

坪井さん同様、がんが増大するのは手術の影響によるものかどうかは確かめようがない、としつつも、原発性肝がんの初回の切除後にそういったケースはしばしばある、という。

それはわが国の原発性肝がんの90パーセントがウイルス性肝炎を素地として発生しているからだと考えられる。肝炎は一般的に数10年かけて進行し、やがて肝硬変になる。

この肝硬変は言ってみれば肝がんが育つ畑で、たとえ出てきたがんに対し根治を狙う手術ができたとしても、数カ月後~数年後に次々とがんが芽を出してくることはよくある。それは統計でも明らかだが、その中に手術の負荷が影響しているものがあるかどうかは明らかでない。

一方、大腸がん原発の転移性肝がんは、転移の個数が少ない、転移の出現までの期間が長いなど一定の条件があれば治癒切除が可能な珍しい転移がんである。これも含めて肝臓は他の臓器にできたがんが転移しやすい臓器だが、そういった肝転移の手術後に、がんが急に広がったという症例はあるのだろうか。

しばし時間が欲しい、と言って高山さんは数日後、カルテの山の中から双方の症例を探してきてくれた。

大腸がんと胃がんの肝転移の大きな違い

まず原発性肝がんの切除例だ。55歳男性は近くの病院にて肝臓にがんと疑わしい腫瘍があるとの診断を受け、日本大学付属板橋病院を紹介された。検査をし直してみると、肝右葉に大きながんがあることが判明。本人の希望も強く、右葉全部を取る手術を行った。ここまで大きければ手術以外では治癒を望めなかったからだ。

「しかし、およそ2カ月半後に、残った肝臓に多発性の再発がんが認められました。ただちに肝動注化学療法を施行したものの、がんの勢いを抑えられず困難な状態が続いています」(高山さん)

この男性は手術適応ではあったが手術の効果を予測する因子が必ずしも良いとは言えなかったそうで、それが現実のものとなった。この“予後予測因子”については後述する。

次に他の臓器原発がんの肝転移の切除例だ。46歳男性はある病院にて大腸がんの切除手術を受けた。2年後に今度は胃がんが見つかり、これも切除した。しかし半年後に肝転移が発覚。日本大学板橋病院を紹介され、検査をすると2個の肝転移が見つかった。これを2個とも部分切除した。このとき高山さんは、切除するかどうか一抹の逡巡があったという。

「というのも肝転移が大腸がんからのものか、胃がんからのものか、現代医学をもってしてもわからなかったからです」

だが転移個数などからして大腸がんからのものと判断して切除した。なぜなら大腸がんの肝転移の個数が1~2個というのはよくある。それに比べて胃がんの肝転移はほとんどが10個以上の多発で、多すぎて手術では取りきれないと判断するのが普通だからだ。

高山さんは国立がん研究センターに所属していた経歴があるが、そのとき胃がん外科のチームが調査をしたことがあり、胃がんの肝転移で個数が少なく手術に踏み切ったケースは、約2000例中20件、つまり1パーセントしかなかったのだという。しかしほとんどは手術後に再再発した。それくらい胃がんの肝転移は性質が悪い。この46歳の男性の場合も、手術後、残念ながら2カ月で多発性肝転移が認められ、再入院して全身性化学療法を受けたが、翌月にはリンパ節にも転移し、治療の甲斐なく亡くなった。

「もし肝切除をしなければ生存期間はもう少し長かったかもしれません」と高山さんは謙虚だが、このケースは現代医学ではいかんともしがたい。

術後の経過を左右する予後因子

大腸がん以外では、肺がん、乳がん、卵巣がん、膵がんなど、ほとんどのがん種では肝転移をする際、多発に現われ、手術の対象にはならず、動注化学療法などもあまり奏効しないそうだ。わずかに冒頭に紹介した原発性肝がんと大腸がん原発の肝再発・転移の一部が、治癒切除を狙えるのだが、実はそれぞれに手術の治療成績を予測する重要な指標がある。

この指標は手術後の経過、つまり予後を左右する因子で予後因子というが、原発性肝がんでは、影響が強い順に

(1)肝に血液を供給している門脈という血管に腫瘍が入り込んでいる、

(2)腫瘍の個数が多ければ多いほど、

(3)腫瘍マーカー値が高いほど、

である。

大腸がん原発の肝転移の場合、

(1)リンパ節にも転移がある、

(2)転移巣の個数が多ければ多いほど、

(3)腫瘍マーカー値が高いほど、

となっている。

「いずれも3つのうち複数の因子を持っていれば、手術の成績は悪くなります。すなわち再度の再発・転移が起こるわけで、その中には手術後にがんが急に広がるように見えるものが確かにあります。3因子のうち2つ以上ある場合はその確率はいっそう高くなります」

と高山さんは言う。

このデータを踏まえて、高山さんは3因子を検討しながら、手術をするかしないか判別する独自の指標を作成しているのだという。

「手術後にがんが広がるようなケースを事前に特定・抽出できるようにして、その場合は手術以外の治療法を第1選択とするようにしたいと考えています」(高山さん)

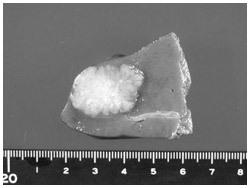

肝の部分切除の模様

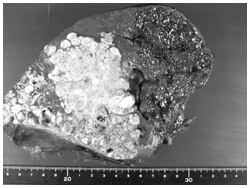

手術で取った標本

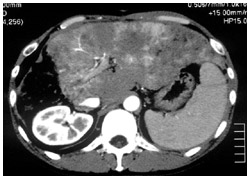

CT画像。黒い斑点ががんを示す

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩