がん伝聞・風説を検証する 転移がんは、「局所治療をするとがんが怒って急増する」は本当か

免疫による抗がん作用を支援する効果

東京大学付属病院

放射線科助教授の

中川恵一さん

再発・転移しているがんに対し、放射線治療を行うと、がんが増殖すると口にする医師がときどきいる。東大病院放射線科助教授の中川恵一さんはこれを否定する。

「適切な放射線治療をすれば基本的にそんなことはありません」とあきれた面持ちで言う。

中川さんは日本放射線腫瘍学会の認定医で、同学会でも理事として指導的立場にある。がんの放射線治療のいわば専門医中の専門医だ。

放射線治療に限らず手術や抗がん剤療法にしても身体的負担が大きければ、治療の影響で再発・転移巣が急に増殖するという可能性はあるとしつつ、もし放射線治療を狙い通りにピンポイントで腫瘍(がん)にかけることができれば、照射ポイントはいうまでもなく、照射範囲外に散らばった再発・転移巣までを減らすほうに働くこともあるという。

これはどういうことか? 放射線治療はいわば光線のメスで、効果は手術と同じく局所に限定される、というのがこれまでの常識だ。

だが最新の知見によると、放射線はがんを直接叩くだけでなく、免疫による抗がん作用を支援する作用もあるという。

「がん細胞は免疫の攻撃をかわすために正常細胞と同じふりをしていますが、放射線治療をすると、そのカモフラージュが除かれ異物として認識されやすくなります。だから多数の転移がある場合にも、特定の部位のみのがんに放射線を当てるだけで、そのがんに対する免疫の認識が進んで、放射線を当てていないがんにも免疫細胞の攻撃が及ぶケースがまれにあるのです。これはまだ仮説の段階ですが、そういう傍証がいくつも集まりつつあるのです」

放射線の照射部分以外への遠達効果

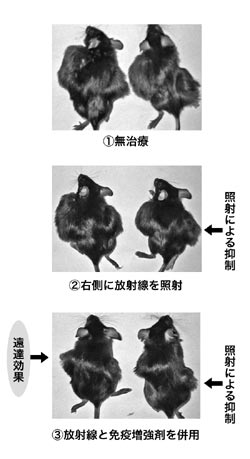

そう断って中川さんは数枚の驚くべき写真を見せてくれた。自らが行った実験で、マウスの左右の腹にがんを植え付け増殖させて、(1)治療をまったく行わない、(2)右側だけに放射線を照射した、(3)放射線照射後に免疫増強剤を数回投与した、以上の3グループに分けて観察した。

すると(1)は当然ながら左右両方のがんが育ち、ぷっくりと膨��んだ。(2)は右側だけの腫瘍が縮小した。ここまでは当たり前で、これまでの常識の範囲内だ。不思議なのは(3)で、放射線をかけた右側はもちろんだが、照射しなかった左側の腫瘍までが縮小したのだ。反対側にまで治療効果が及んだことになる。

「これを放射線の遠達効果といいます。そのメカニズムは先ほど述べた通りで、元来放射線にはそういう作用があると思われますが、放射線のみの治療の場合は効果が薄く目立たない。免疫増強剤を加えることで、目に見えるようにしたのがこの実験です」

もちろんこの実験結果をそのまま人に当てはめることはできないが、似たようなことが人でも起こることがあるのではないかと、中川さんは言う。それを説明するために肺がんの定位放射線治療を例に引く。比較的小さながんに放射線を集中させて、切らずに治癒を目指す方法である。

肺がんの手術では腫瘍のある箇所の区域を健常組織まで含めて広く切除するのが標準だ。多くの場合、目に見えない微小ながんが広がっている可能性が高いことに対応している術式といえる。これに対し、定位放射線治療では、腫瘍のみにピンポイントで照射するのが基本。それがうまくいけば手術とさほど変わらない治療成績を上げられるのは、放射線照射の遠達効果があるからではないか、と中川さんは言う。

もちろん全部が全部に遠達効果が起こるわけではなく、がんがかなり進行している場合や、放射線照射が広範囲に及び、たとえば免疫細胞の製造工場でもある骨髄に強いダメージを与えたような場合には現われない。ダメージが大きければ、免疫機能が下がって、再発・転移巣が増殖するように作用するかもしれない。

「がんがそこにあるから治療するのではなく、ときに積極的に治療し、場合によっては治療を控えるというように適切に向き合うことが大事です」

これが先に紹介した放射線治療に対する中傷への中川さんの答えである。

チンピラと極悪人細胞のバランス崩壊が原因

都立駒込病院長の

森武生さん

治療後をきっかけに再発・転移巣が急増殖する――。そう見えることは少なくない、と言うのは都立駒込病院長の森武生さんだ。わが国の大腸がん臨床医の重鎮である。

「なぜそういう現象が起こるか。理論的に考えると2つの理由が想定できます。1つ目は治療の身体的負担によって、免疫を担当するリンパ球の数や活性が落ちること。2つ目は治療によるがん細胞のバランス崩壊によるものです。

一口にがんといっても、多くの場合、その中にはチンピラから極悪人までいて、チンピラが治療によって駆逐され、残った極悪人がのさばってしまう。これらを転機として、再発・転移巣が増殖するのかもしれません」

1つ目の理由は素人でも比較的簡単に理解できる。栄養状態や疲労によって人の免疫力は上ったり下ったりする。治療の負担が大きければ免疫力も低下し、その隙を狙ってがんが増殖するとの理屈だ。健常人同様、ヘルペスや口内炎は免疫力低下のよいサインだ。何10年も潜んでいたウイルスが免疫力の低下によって増殖することで発病する帯状疱疹が出現すると要注意と、森さんは言う。

ただし、最近は抗がん剤療法などでは免疫を担う白血球の数などを絶えずチェックし、減少すればそれを高める薬などを投与して回復を図ることもできるし、免疫増強剤などを併用すれば免疫力低下の防止にもなる。80歳以上の手術適応患者で免疫増強剤を投与した群としない群では、あきらかに生存率の差が出た、という臨床試験の結果もある。したがって体力の著しく低下している高齢者や重篤な持病・合併症のある人は別にして、1つ目の要素の意味合いは薄れてきている、と森さんは見ている。

チンピラ細胞だけをやっつけてもダメ?

問題は2つ目だ。多くのがん種(臓器がん)は、顔つきすなわち悪性度の違う細胞が入り混じっており、とくに大腸がんでは顕著だという。手術で取りきればたとえ極悪人が居ようと何の問題はないのだが、取りきれない場合、具体的には進行してリンパ節などへ目に見えない微小な転移が存在する恐れがある場合は、再発・転移予防目的で補助化学療法として抗がん剤を投与するのが標準療法である。

「以前は5-FUという薬を用いていたのですが、これがチンピラをやっつけるほどの効果しかなかったから、再発・転移は少なからず起こっていました。その勢いがあっという間ということも少なくなかった」と言う。

おかしなことに5-FUが奏効して50パーセント以上腫瘍が縮小したような例でも、わずか数週間後にいきなり違うところに再発・転移巣が出現することは稀ではなく、細胞を採って調べて見ると、まるで顔つきの違う極悪人の細胞をしていたという例も少なくない。これを森さんは、がん細胞の社会学と比喩的に言う。チンピラを人為的にやっつけたらがんの社会のバランスが崩れ、極悪人細胞がこれを待っていたかのように急に勢力を拡張する。つまり再発・転移するというのである。

しかし大腸がん治療に関しては、手術不能の進行がんでも、最近、塩酸イリノテカン(商品名カンプト、トポテシン)やオキサリプラチン(商品名エルプラット)などの新規抗がん剤が承認され、複数の抗がん剤を併用する療法が一般化。極悪人も大分いっしょにやっつけられるようになってきた。それにしたがってその病期において確実に生存率は上昇している。だが治癒するまでには至っていない。

最近、デュークス分類でC期とかなり進行しているがんに対する興味ある臨床試験が行われた。その中でリンパ節転移に極悪人細胞の多い患者とチンピラ細胞の多い患者とに振り分け、術後の補助化学療法を施し、経過を見るというものだ。すると極悪人細胞グループでは3年生存率は14パーセントだったのに対し、チンピラ細胞グループでは100パーセントだった。

「最近の細胞工学の技術を使えば、そのような振り分けができるようになり、治療前に効く人と効かない人の予測が一部のがんで可能となりつつあります。この技術が進化すれば、効かないとわかっている患者に対しては治療を控える。すなわち無駄な副作用に苦しまなくて済むし、治療後に再発・転移が急増殖するようなケースも激減してくるはずです」

森さんはそう締めくくった。

患者さんなら誰しもいい治療を受けたいと考えている。だから、治療を受けてかえってがんが悪化するようなことは避けたいのである。

同じカテゴリーの最新記事

- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成

- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために

- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識

- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要

- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩