進行別 がん標準治療 手術療法が中心だが、第2の選択肢の可能性も

メラノーマの検査、診断

早期の鑑別は難しく専門医による診断が必要

基本的に、皮膚がんの診断では専門医による肉眼的な皮膚の観察と触診が大きな比重を占めています。しかし、とくにメラノーマの場合、早期にはホクロやイボと見分けが難しい面があります。

「メラノーマは、メラニン色素を作るメラノサイトががん化したものなので、黒や茶色の病変になります。しかし、皮膚にはホクロや脂漏性角化症など、似た色をした病変が多いのです。基底細胞がんでも似たような色になります。隆起したり色が染みだしたり、ある程度進行してくれば判別も付くのですが、とくに早期は鑑別が難しいのです。皮膚がんのエキスパートでも、正しく診断できる割合は8割くらい。まして、専門外の医師には、正確な鑑別は難しい」と斎田さん。

メラノーマの場合、早期に診断がつかないと命に関わってきます。そこで、こうした場合、従来はバイオプシー(生検)が行われていました。しかし、メラノーマは極めて転移をしやすいことから「実際、生検がどの程度転移のリスクを高めるかは不明ですが、一応禁忌とされています。やむを得ない場合病変ギリギリに切除して生検しますが、心情的にはあまり行いたくない検査です」と斎田さんは語っています。

メラノーマとホクロを識別するダーモスコピー検査法

そこで登場したのが、「ダーモスコピー」です。ウィーン大学では1987年から、斎田さんは90年から研究を始め、ここ数年世界的に注目を集めている検査法です。これは、皮膚の患部にゼリーを塗ってガラス板で圧迫。光を当てて拡大して見る方法です。

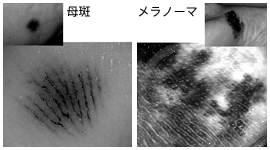

母斑では溝の部分に色素沈着がみられるのに対して、

メラノーマでは丘の部分に色素沈着がみられる

「ゼリーによって乾燥した角質層の凹凸を無くし、ガラスで抑えて平らにすることで光の透過性がよくなります。ここに、強い光を当てて拡大してみると、皮膚がよく見えるのです」(斎田さん)その結果、信州大学では、世界に先がけて足の裏のメラノーマとホクロ(母斑)の違いを明らかにしました(右写真参照)。

日本人のメラノーマは、足裏にできることが多い(コラム参照)のですが、足の裏はホクロもできやすい部位。ところが、ダーモスコピーで観察した結果、「足の裏の皮膚表面には丘と溝がありますが、母斑の場合はこの溝に一致して色素沈着がみられ���す。逆にメラノーマの場合は丘にあたる部分に色素沈着がみられる」のです。

この所見の特異度は、99パーセント。しかも、メラノーマの早期病変のうちからこの特徴が見られるといいます。こうしたことから、現在ダーモスコピーは急速に普及しはじめています。今後、メラノーマの鑑別診断はまず肉眼的な観察や触診で行い、判断に迷う場合はダーモスコピー、それでも鑑別が難しければ、生検による病理組織診という順になっていくと斎田さんは語っています。

この他、遺伝子の違いによって類似皮膚病変との違いをみる遺伝子診断の研究も進んでいます。

紫外線とメラノーマ

日本人の場合、メラノーマは末端黒子型といって、足の裏に発生することが圧倒的に多く、30パーセントを占めています。これに対して、欧米では表在拡大型といって、背中、腕、大腿部や足の脛などに発生することが多いそうです。

いずれも、日光が比較的あたりにくい部分。となると、紫外線とメラノーマは無関係なのでしょうか。しかし、オーストラリアでは紫外線の強い地域に住む白人にメラノーマが多いことがわかっています。また、生まれつきオーストラリアに住んでいた人と10歳を過ぎて移住した人を比較すると、生まれつき居住していた人のほうがメラノーマの発生率が高いそうです。つまり、若いときに多量の紫外線に暴露することが悪いといえます。

紫外線に比較的あたりにくい部位にメラノーマが多いのはなぜでしょうか。じつはいつも紫外線にさらされることよりも、時々リゾートなどで皮膚を露出したり、ヨットに乗るなど間欠的に強い紫外線を浴びることがメラノーマの発生に関係するのではないかと言われているそうです。つまり、ふだんは事務職などで日焼けしていない人が、時々海や山へ行って、強烈な紫外線を浴びるのが悪いというわけです。実際に、戸外労働者よりも、エリートでバケーションに行く人のほうがメラノーマは多いそうです。

では、日本人に足の裏のメラノーマが多いのはなぜでしょうか。斎田さんは「紫外線よりも外的な刺激。歩くたびに足が刺激され、ぶつけたり、怪我をすることも多いからではないか」と考えています。

手では指先をケガしたり刺激を受けることが多いためか、爪に生じるメラノーマが多いそうです。爪に不規則な茶色い色素沈着がみられたら、注意してほしいと、斎田さん。また、最近は日本人でも、30代から40代の若い人に白人タイプの表在拡大型メラノーマが増加しているので、とくに色白の人は要注意だそうです。

リンパ節転移の鑑別に、センチネルリンパ節生検

もう1つ、メラノーマの治療方針を大きく変えたのがセンチネルリンパ節生検です。センチネルリンパ節は、がんの病巣から最初にがん細胞が流れていくリンパ節です。ここに転移がなければ、その先にも転移はない。したがって、リンパ節郭清は必要ないとする考え方です。乳がんなどでも、現在広く行われていますが、センチネルリンパ節生検は92年にメラノーマで行われたのが最初です。メラノーマは、小さいうちから転移を起こすため、たとえば脛のメラノーマを摘出しても、数年後に鼠径部(足のつけ根)のリンパ節が腫れてくることがあります。リンパ節転移です。そのため、検査でリンパ節転移の所見がなくても、予防的に鼠径部のリンパ節郭清が行われてきました。しかし、郭清したリンパ節を顕微鏡でみると、進行期にもよりますが、顕微鏡的転移が見つかる人は2割。8割には転移はありません。つまり、8割の人にとってはリンパ節郭清は無駄な処置なのです。

「リンパ節郭清をすると、大きくて汚い傷が残るばかりか、足のむくみ(リンパ浮腫)に苦しむ患者さんが多い」と斎田さん。郭清をしないで、リンパ節が腫れてきたときに摘出手術をしても、予後は同じというデータもあり、非常に混乱した状況だったといいます。

その解決法として、生まれたのがセンチネルリンパ節生検です。手術の前、あるいは手術中にがんの病巣に青い色素や放射性同位元素を注入し、これが最初に入ったリンパ節がセンチネルリンパ節です。通常は1~2個見つかるそうです。これを詳しく調べて、転移がなければリンパ節郭清は行わないというのが、メラノーマの現在の標準的な考え方になっています。

「長期の成績はまだ不明ですが、顕微鏡的転移があると予後が悪く、またセンチネルリンパ節内の転移の量が予後に関係することがわかってきた」そうです。

実際に、センチネルリンパ節生検が必要になるのは、リンパ節転移があるかないか、判断に迷う段階の患者さんたちです。そこで、「メラノーマでも厚さが1ミリ以下の場合は、転移の危険はまずないので行わない」そうです。厚さが1ミリから4ミリまでが、センチネルリンパ節生検の対象となり、メリットが生かせる時期です。

なお、センチネルリンパ節生検は、現在メラノーマを対象に行われていますが、主としてリンパ行性に転移する有棘細胞がんのほうが有効な検査ではないかという意見もあり、現在有棘細胞がんでも研究が進んでいます。