胃がんの基礎知識:胃がんをよく知ろう 多彩な特徴のある胃がん 適切な治療選択を

未分化がんとは?

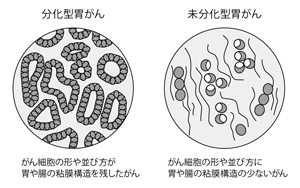

胃がんの状態を知るには、がんの深さと転移について以外に、がんの大きさも考える必要があります。その際に、治療ガイドラインでは「分化型で2cm以内なら内視鏡で切除」となっています。「分化型」とは、がん細胞の形や並び方が胃の粘膜構造を残したがんで、「未分化型」とは、粘膜構造の少ないバラバラになっているがんを指します。

胃がんの状態を知るには、がんの深さと転移について以外に、がんの大きさも考える必要があります。その際に、治療ガイドラインでは「分化型で2cm以内なら内視鏡で切除」となっています。「分化型」とは、がん細胞の形や並び方が胃の粘膜構造を残したがんで、「未分化型」とは、粘膜構造の少ないバラバラになっているがんを指します。

未分化型は小さくてもリンパ節に転移することがあるので、原則として内視鏡で治療をしません。

病期に応じて治療はどう選択される?

| 早期胃がん | 内視鏡により治療、または縮小した手術ができるかを判定 |

| 進行胃がん | 胃切除、あるいは大腸や膵臓などを含めた拡大手術 |

| 高度に進行している場合 | 手術よりも化学療法や緩和医療を選択 |

胃がんの治療の基本は、手術です。

検査の結果、早期胃がん(再発の可能性が極めて低い)の場合は、内視鏡で切除・剥離したり、縮小した手術ができるかを判定したりします。

進行胃がん(進行度に応じて再発する可能性がある)では、深さとリンパ節転移の程度から普通の胃切除、あるいは大腸や膵臓などを含めた拡大手術が行われます。さらに高度に進行している場合には、手術よりも化学療法や緩和医療が選択されます。

化学療法は2次治療にも有効?

進行している切除不能・再発胃がんに対する海外での臨床試験が行われ、すでに化学療法を受けた人々にも2次、3次治療として、化学療法をしたほうが、全生存期間が延長されることが示されました。すでに治療ガイドラインにはこの内容が組み込まれています。

本では、これまでも2次治療としての化学療法が行われてきています。イリノテカン*とタキサン系の抗がん薬が2次治療に向いているのではないかと考えられています。どちらがより有効かという臨床試験も行いましたが、同じだったというのが現状です。

また、イリノテカン単独とシスプラチン*を併用した場合を比較したところ併用のほうが有効だった���いう報告もあります。生存期間が延びるのであれば、有効とされている抗がん薬をすべて使うという治療戦略がとられるべきだろうと考えられています。

*イリノテカン=商品名カンプト/トポテシン *シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ

手術はどのように行われますか?

リンパ節転移の可能性のある早期がんと進行がんでは手術が行われます。手術ではがんのある部位の切除だけではなくてリンパ節も取ります(リンパ節郭清)。ひとつひとつのリンパ節を見つけてがんがあるかどうか調べて取るのではなくて、領域として切除します。リンパ節の切除範囲は進行度に応じて決められます。このように患者さんの状態によって治療法を変えることを個別化治療と言います。通常、10日程度の入院が必要です。

化学療法の将来は?

切除不能・再発胃がんに対して、DCSといって、タキソテール*、シスプラチン、TS-1*の3剤併用療法が非常に強力で、奏効率が80%というデータがあります。これが生存延長にも有効かを比較する試験が始まっています。

欧米でも3剤併用が標準と考えられています。日本でもこの療法が展開されてくるだろうと予測されます。

手術をする場合にも、手術の前に抗がん薬を投与して、がんを縮小してから手術するほうが、予後がいいのではということを試す臨床試験も行われています。

*タキソテール=一般名ドセタキセル *TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

治療方針が決まったら、それに専念を

小泉和三郎 北里大学医学部消化器内科学主任教授

胃がんの予防法もありませんでしたが、ピロリ菌とがんとの関係が明確になり、慢性胃炎の段階で保険適用での除菌ができるようになったことはとても大きなことです。少しでも異常を感じたら、近くの医療機関で、まずピロリ菌がいるかどうかの内視鏡検査を受けていただきたいと思います。検査で陽性でしたら、ピロリ菌の除菌を積極的にやってもらいたいと思います。

高齢者に対して除菌することがどれほど有効かはまだわかりませんが、若年期のうちに検査・除菌を行うことで将来の胃がんを抑制できるのではと思います。政治的な措置で、学校検診の中に組み入れることが期待されています。

ピロリ菌が陰性でも、萎縮性胃炎のある人は年に1度は胃カメラ(内視鏡)で検査していただきたいと思います。症状が出にくいうえ、バリウムでのX線検査では早期がんは見つけにくいので、胃カメラでの検査をお勧めします。

◆セカンドオピニオンの活用も

もし、胃がんになってしまった場合には、専門の病院で、内視鏡による切除がいいのか、手術がいいのか、抗がん薬治療がいいのか、精密に検査して判断をしてもらうことが大切です。

積極的にセカンドオピニオンを受けることも必要です。治療方針が決まったら、それを100%まっとうできるように専念していただきたい。

抗がん薬には副作用など不安もあるでしょうが、有用性も明らかになっているので、主治医と相談のうえ、信頼して治療を受けることが奏効率を上げることになります。

◆不安は主治医との話し合いで解消して

「ちょっとつらいから」と言って、中途半端に薬をやめるようなことはしないで、きちっと治療を受け続けることが、効果を100%発揮させる重要な要素になります。

不安もあるでしょうが、主治医のいうことをよく聞いて十分納得したうえで前向きに治療にあたることが非常に重要です。疑心暗鬼で話もしないで、不安になりながら治療を受けるのは最も悪いことです。継続ができません。薬が効いているのにやめてみたりという残念なケースもあります。ご自身が病気と治療について、十分に理解することが一番重要です。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法

- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状