赤外線内視鏡によりセンチネルリンパ節を確実に見つけ出す 胃センチネルリンパ節生検が可能にする早期胃がんの縮小手術

センチネルリンパ節が一目瞭然に

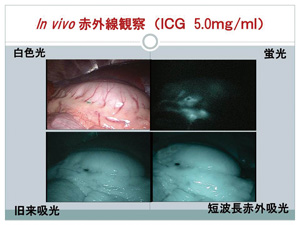

センチネルリンパ節やリンパ液の流れは、通常光では色素の緑色に見え、赤外線蛍光画像では白く光って見える。赤外線吸光画像では黒く見え、はっきりと確認することができる

センチネルリンパ節やリンパ液の流れは、通常光では色素の緑色に見え、赤外線蛍光画像では白く光って見える。赤外線吸光画像では黒く見え、はっきりと確認することができる胃がんのセンチネルリンパ節生検の普及を考える場合、大きなハードルとなっているのがRI法を行える施設が限定されることだ。ラジオアイソトープ自体が高価で、また放射性物質であるため保管には専用の部屋が必要。これを整備できる医療機関は限定されてしまう。かといって色素法単独で探索するとセンチネルリンパ節を見逃すリスクが高まる。そうなるとセンチネルナビゲーション手術は成り立たなくなってしまう。

「ICGという色素を使って染まったリンパ節を腹腔鏡を通して観察する方法では、緑の色素が見えにくいこともあり、センチネルリンパ節を探すのには苦労していました」

そこで高橋さんらは内視鏡メーカーと共同で、ICGに特異的に反応する赤外線内視鏡を開発した。

「ICGの吸収波長が赤外線の波長と一致している性格を利用して、元来は不可視である赤外線を可視化したのです。この画像はモノクロですが、ICGに染まったリンパ節が、通常光画像だけでは非常に確認しにくかったのですが、赤外線画像では黒い点として鮮明に見えることができます。まさしく一目瞭然で、センチネルリンパ節の探索が正確に行えるようになりました」

この新しい内視鏡による赤外線観察法では、ICGに染まったリンパ節を蛍光で見る技術も開発されている。暗視画像にするとその部分が光って浮かび上がる画像が映し出される。この方法を加えることでセンチネルリンパ節を探すのがさらに簡単になった。内視鏡の手元のスイッチ操作で、通常光画像、赤外線蛍光画像、赤外線吸光画像の3視野が切り替えられるので、状況に応じた使い分けができる。

同定率は100%再発症例はない

東京慈恵会医科大学では2000年7月から2012年9月の間に赤外線観察によるセンチネルナビゲーション手術による縮小手術が施行された48例について検討した。

48例の内訳は男女比が35対13、平均年齢は63.4歳(最年少27歳~最高齢91歳)、腫瘍の部位は胃上部が24例、中位部が23例、下部が1例、平均腫瘍径は23.6mm(最小径2mm~最大径68mm)であった。

検討結果は次の通りである。センチネルリンパ節同定率(見つける率)は100%(48/48)、平均センチネルリンパ節個数は6.2個であった。重要指標である転移リンパ節同定率は100%(4/4)で確実に転移リンパ節を拾い上げることができた。この同定率が低く、見逃しがあると局所再発リスクが高まる。しかし同院では予後に関しても再発症例はなく、他病死が1例、平均観察期間は5年5カ月であった。

高橋さんはこれらの検討結果を踏まえ次のように言う。

「早期胃がんに対するセンチネルリンパ節生検は、ほんの数年前まではリンパ節へのがん転移を予測する1つの方法という認識でしたが、赤外線観察法などの技術改良により、リンパ節転移の新しい診断法としての地位を確立しつつあると思います。それによって導かれる縮小手術の意義は、とくに噴門部がんに対して大きく、胃のかなりの部分を温存できるので胃切除後の合併症を大幅に減少できます」

今後、胃がん治療におけるセンチネルナビゲーション手術のポジションについては、「乳がん領域と同様に確固たる術式になるはずで、その場合は乳がんや悪性黒色腫と同様に保険診療に認可されるのではないか。また学会の胃がん治療ガイドライン等にも腫瘍条件ごとの治療の流れを示す治療アルゴリズムが掲載されるのではないか」と高橋さんは展望を語る。

◆ 手術前となんら変わりない食生活に満足

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法

- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状