消化管閉塞に画期的治療、進行胃がん・膵がん患者さんの生活の質が大幅改善 胃・十二指腸が閉塞してもステント留置で食事が可能になる!

金属製のステントを閉塞部位に留置する

ステントは写真3のような筒状の構造をしている。ニッケルとチタンの合金だが、金網状なのでたたむと細くなり、内視鏡を使って口から消化管の中に送り込むことができる。

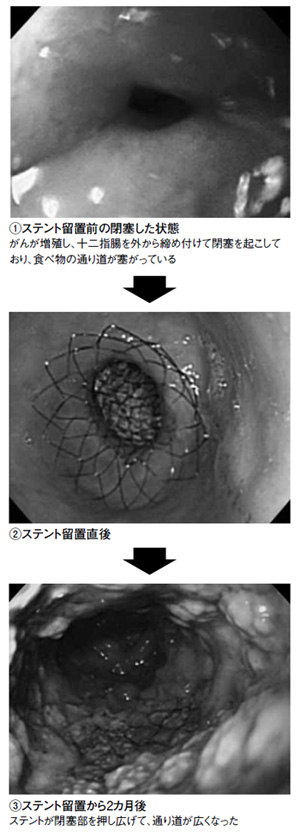

「たたんだステントを、狭くなった部位や閉塞した部位に挿入し、開く状態にして留置します。すると、ステントの広がろうとする力で、塞いでいた組織が押しのけられます。こうして食べたものが通過するようになるわけです」(図4)

1993年、世界で初めて内視鏡で十二指腸にステントを入れた前谷さんは、豊かな経験からこう話す。

「ステントの治療で閉塞がなくなると、患者さんは食事ができるようになりますし、おう吐に苦しめられることもなくなります。胃がんや膵がんがよくなるわけではありませんが、患者さんのQOL(生活の質)は大幅に改善します」

食事ができるようになるという点では、バイパス手術とステント留置療法は同じである。では、この2つの治療法、どちらが優れているのだろうか。

(写真提供:ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社)

ステントは治療が楽で食事開始までが短い

| ステント (症例数=22) | バイパス (症例数=22) | |

|---|---|---|

| 手術時間(分) | 30 | 118 |

| 経口摂取までの期間(日) | 2 | 8 |

| 生存期間(日) | 65 | 90 |

| 術後在院期間(日) | 19 | 28 |

バイパス手術とステント留置療法で大きく異なるのは、どんな患者さんが治療対象となるかである。

「バイパス手術は全身麻酔が必要ですし、開腹手術なので、全身状態が低下している患者さんには行えません。その点、ステントは内視鏡で入れられるので、麻酔の必要はなく、鎮静剤が使われるだけ。かなり高齢の患者さんでも、体力が落ちていても、無理なく行うことができます」

また、東邦大学医療センター大橋病院のデータでは、治療時間、経口摂取までの期間、治療後の入院期間、全身状態が改善した患者さんの割合などで、ステント留置療法のほうが優れているという結果が出ている(表5)。

治療時間に関しては、内視鏡でステントを留置してくるだけだから、開腹して胃と小腸をつなぐ手術より短いのは当然だ。バイパス手術は2時間弱かかるが、ステント留置療法は30分。前谷さんの場合、ほとんどが15~20分で終わるという。

経口摂取までの期間も、ステント療法が1~2日なのに対し、バイパス手術が8~9日と、1週間ほどの差がある。

また、治療後の入院期間も、ステント留置療法がバイパス手術よりかなり短くなっている。

「早く食べられるようになり、早く家に帰れるということです。これらの点に関しては、明らかにステント留置療法が優れているといえます」

問題点は合併症と再閉塞

ただ、ステント留置療法に問題がないわけではない。合併症や再閉塞についても知っておく必要がある。

「最も重要な合併症は穿孔です。ステントで腸管が傷つき、孔が開いてしまうもので、起きた場合は大変です。ただ、発生頻度はさほど高くなく、1パーセント前後といわれています」

再閉塞に関しては、バイパス手術が成功した場合にはほとんど起こらないが、ステント留置療法では比較的よく起こる。ステントが金網状なので、そこから増殖したがん組織が侵入し、通り道を塞いでしまうのだ。

「再閉塞が起こった場合には、追加でステントを入れたり、侵入してきた組織を電気で焼いてしまう治療を行ったりします」

再閉塞は比較的よく起こるが、対処法はあるので心配することはないようだ。

「今後、化学療法の進歩などで、根治手術ができなくても、かなりの長期生存が可能な時代になれば、バイパス手術のよさが見直されるようになるかもしれません。しかし、現時点では、胃・十二指腸閉塞を起こした患者さんの余命はかなり厳しいのが現実です。残された期間のことを考えれば、やはりステント留置療法のほうが有利でしょう」

残された期間があまり長くないとしたら、患者さんが”もう手術は受けたくない”と考えるのは、当然かもしれない。

ステント留置療法の後はほとんどを家で過ごす

留置後への変遷(胆のうがん・女性・96歳)]

ステント留置療法が好結果をもたらした例を紹介しよう。

胆のうがんが進行し、胃・十二指腸閉塞を起こした96歳の女性(写真6)。根治手術はできず、ステント留置療法を受けた。1日後にはステントが拡張。すぐに経口摂取が可能になり、退院して自宅療養となった。

2カ月後と4カ月後に吐き気を訴えて入院したが、内視鏡検査で再閉塞がないことが判明。お粥なら食べられることを確認して退院となった。

その後も自宅療養を続け、ステント留置から185日後に自宅で亡くなった。この間の入院日数は25日。おう吐は1度もなく、亡くなる直前まで経口摂取が可能だった。

「この患者さんには、ステント留置療法以外は無理だったと思います。このように長期生存が可能になった例ばかりではありません。ただ、たとえ短い期間だったとしても、食事ができ、家に帰れることで、患者さんもご家族も喜ばれることが多いですね」

ステント留置療法は、患者さんにも医療者にも、十分に認知されているとはいえない。

この治療が広く行われるようになることを期待したいものである。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法

- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状