悪性度の高いスキルス胃がんにもこれだけ武器が出てきた! 分子標的治療薬の研究が進み、スキルス胃がん治療に光が見えてきた

TS-1以外の抗がん剤ではどうか

TS-1以外では、タキサン系のタキソール(一般名パクリタキセル)が未分化がんに高い奏効率を示しており、スキルス胃がんの転移再発例に対して有望だ。

タキサン系の抗がん剤は、腹水中に速やかに移行して濃度が持続することから、腹膜転移例に有効と考えられており、また、腹腔内直接投与での治療効果も期待されている。

「シスプラチンなど水溶性の抗がん剤は、腹腔内に入れると、すぐに腹膜から吸収されて血中に入るため、腹膜転移がんの存在する腹腔内にとどまらず、効果が薄まってしまいます。一方、タキサン系の抗がん剤は、脂溶性で分子も大きいため、腹膜から血中への移行が妨げられ、腹腔内に長くとどまり、効果的と考えられるのです」(八代さん)

かつて胃がんの化学療法の中心であった5-FU(一般名フルオロウラシル)にメソトレキセート(一般名メトトレキサート)を組み合わせた、メソトレキセート/5-FU時間差療法が腹膜転移の治療に使われており、腸閉塞などで経口摂取が困難な例への有効性が示唆されている。

「TS-1とほかの抗がん剤(タキサン系、イリノテカン、シスプラチンなど)を組み合わせて使うことで、進行の早いがんに効果が上がっていることが報告されているそうです。スキルス胃がんの成績向上には、臨床試験による科学的根拠のある治療法の決定と、分子生物学的な知見に基づく新規治療の開発が急務と考えています」(八代さん)

分子標的治療薬の開発状況

最近、新しい種類のがん治療薬として分子標的治療薬(細胞の特定の分子を標的に設計された薬剤)が臨床の場に登場してきた。しかし、他のがんと比べて胃がんの分子標的治療の開発は遅れている。これは、胃がんが有する組織学的、分子生物学的多様性のため、標的分子の絞り込みが困難であることが一因だといわれている。

胃がんの分子標的治療薬の開発が待たれるわけだが、現在、胃がんにおける分子標的治療薬の臨床導入に向けて、アービタックス(一般名セツキシマブ)、ハーセプチン(トラスツズマブ)、タイケルブ(ラパチニブ)、スーテント(スニチニブ)、ネクサバール(ソラフェニブ)などの臨床試験が計画・実施されている。

具体的には現在、ヒト上皮成長因子受容体(EGFR)を標的とするモノクローナル抗体のアービタックスが臨床試験中だ。

一方、EGFRの低分子阻害剤であるイレッサ(一般名ゲフィチニブ)の臨床試験は有効率が低かったため中止となった。そのほかでは、胃がんの約20%に過剰発現をみとめるHER2(細胞の生産にかかわるEGFRとよく似た構造をもつ遺伝子タンパク)の抗体ハーセプチンも臨床試験が進行中だが、八代さんは「HER2はスキルス胃がんには発現が少なく、効果の可能性は低いかもしれません」と説明する。

そのなかで、注目されるのはアバスチン(一般名ベバシズマブ)。VEGF(血管内皮成長因子)と結合する抗体製剤だ。

「スキルス胃がんや腹膜転移例ではVEGFが高発現しているとの報告があるので、スキルス胃がんにアバスチンが有用かもしれません」(八代さん)

ただし、「他の胃がんと異なった特徴をもつにもかかわらず、他の胃がんと同様の治療が行われていることが治療成績が向上しない原因の一端。治療成績向上にはスキルス胃がんの病態に立脚した治療法の開発が重要です」(八代さん)と力説する。

| 分類 | 一般名 | 商品名 | 標的分子 | 適応 | 承認の状況 |

|---|---|---|---|---|---|

| チロシンキナーゼ 阻害剤 | イマチニブ | グリベック | Bcr-Abl PDGFR c-KIT | 消化管質腫瘍(GIST) 慢性骨髄性白血病 | 承認(2005年) (ノバルティスファーマ) |

| スニチニブ | スーテント | PDGFR KIT VEGFR | GIST(イマチニブ抵抗性) 腎がん | 承認(2008年) (ファイザー) | |

| ゲフィチニブ | イレッサ | EGFR (変異型) | 非小細胞肺がん | 承認(2002年) (アストラゼネカ) | |

| エルロチニブ | タルセバ | EGFR | 非小細胞肺がん | 承認(2007年) (中外製薬) | |

| Rafキナーゼ 阻害薬 | ソラフェニブ | ネクサバール | Raf PDGFR KIT | 腎がん | 承認(2008年) (バイエル薬品) |

| プロテアソーム 阻害剤 | ボルテゾミブ | ベルケイド | Proteasome | 多発性骨髄腫 | 承認(2006年) (ヤンセンファーマ) |

[臨床上認可された分子標的治療薬(モノクローナル抗体)]

| 一般名 | 商品名 | 標的分子 | 適応 | 承認の状況 |

|---|---|---|---|---|

| セツキシマブ | アービタックス | EGFR | 大腸がん | 承認(2008年) (メルクセローノ、 ブリストルマイヤーズ) |

| ベバシズマブ | アバスチン | VEGF-A | 大腸がん | 承認(2007年) (中外製薬) |

| トラスツズマブ | ハーセプチン | HER2 | 乳がん | 承認(2001年) (中外製薬) |

| リツキシマブ | リツキサン | CD20 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 B細胞性白血病 | 承認(2001年) (全薬工業、 中外製薬) |

研究で明らかになりつつあるスキルス胃がんの病態

悪性度が高く、治療成績が低迷しているスキルス胃がんだが、昨今の研究でその病態が明らかになりつつある。

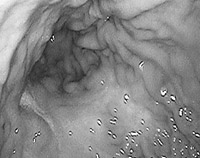

病名の「スキルス」とは「硬い」という意味だ。多くの胃がんは正常の胃壁より硬いものだが、スキルス胃がんは広い範囲にわたってより硬くなっている。この硬さの理由の1つが、がん細胞のまわりに多く存在する線維成分である。

「がん組織を顕微鏡で観察すると、がん細胞が線維成分とともに増え、広がる様子が見られます。そのため線維成分はがん細胞の成長に影響すると考えられています」(八代さん)

線維芽細胞は、線維芽細胞の増殖因子(FGF7)や転移を促す因子(TGF-β)を産生する。スキルス胃がん細胞にはそれらを受け取る細胞の受容体(レセプター)があり、結合によってスキルス胃がん細胞は増え、広がっていく力を得ている。つまり、がん細胞と線維芽細胞との相互作用がスキルス胃がんの病態の1つと考えられるのだ。

「線維芽細胞増殖因子受容体2(FGFR2)やトランスフォーミング増殖因子β受容体(TGF-βR)は、スキルス胃がん細胞に特徴的に発現し、増殖進展に関与している分子です。このFGFR2やTGF-βRを阻害する低分子化合物が、スキルス胃がん治療に有用であることを、動物実験で確かめました」(八代さん)

八代さんらのグループは、この研究結果をもとに、分子標的治療薬の開発を検討中だ。

新たなスキルス胃がんの分子標的治療薬の研究

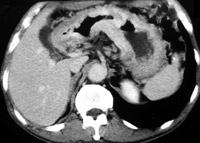

スキルス胃がんの分子標的治療薬候補となっている化合物の1つは、協和発酵キリン株式会社医薬探索研究所で開発されたFGFR2阻害剤Ki23057。FGFR2シグナルはスキルス胃がん細胞の増殖に関与しており、これを抑制するとがん細胞の増殖を抑え、がん細胞死(アポトーシス)を起こす。腹膜転移を起こしたマウス(実験用動物)にKi23057を3週間経口投与すると、がん性腹水が減少し、腹膜播種の腫瘤が縮小、その数も減った。

「腹膜播種が起こり、腹水の貯まったマウスは平均3~4週間後に死んでしまうのですが、Ki23057を与えたマウスは平均7週間くらい生きています。マウスではおよそ倍くらいの延命効果があったという結果です」(八代さん)

もう1つは、京都薬科大学薬品製造教室で開発されたTGF-βR阻害剤A-77。A-77とTS-1で、併用投与すると、マウスのがんのサイズは半分以下になり、リンパ節転移が抑制された。

八代さんは「これらのことから、FGFR2やTGF-βR分子を標的とする治療はスキルス胃がん治療に有望と考えています。今後、臨床開発を目標にさらに研究を進めたいと思います」と力強く語る。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法

- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状