胃がん治療のルートマップとして役立ててほしい これだけはおさえておきたい胃がん治療ガイドラインのポイント

進行がんに対するUFTの可能性

手術後にTS-1を内服すると、2~3B期の胃がんの再発率が下がり、生存率が高まることがわかった点は、大きな進歩といえる。

しかし実は、術後補助療法としてTS-1を使用する研究を行う前に、UFT(一般名 テガフール・ウラシル)で同様の研究が進められていた経緯がある。

ところが、TS-1における研究が始まったため、UFTの術後補助化学療法は頓挫してしまった。

山口さんによると、当初は488ほどの症例を予定していたが、188ほどの症例が集まった段階で、研究は終了してしまったという。

数は少ないが、それらの症例を検証してみると、手術後にUFTを投与すると、手術だけの場合に比べて、生存率は明らかに延びていた。効果は見られる、しかし、症例が少ない。この現状を踏まえ、胃がん治療のガイドライン作成委員会でも、UFTに関する評価は分かれたようである。

「結局、UFTは無視できない抗がん剤であると結論づけられました。現段階では、2~3B期の胃がんに対し、術後に行う補助化学療法として、標準的な治療にはなりえないけれど、一定の評価はできる。それで、新しいガイドラインでも、その旨の言及はしておこうという結論に達しました」

惜しむらくは、研究が途中で終わっている現状である。

とはいえ、メリットも多い。たとえば、費用が安い点。それから量さえ適切であれば、副作用の比較的軽いTS-1にも増して副作用が軽そうである点も、患者にとってはありがたい。

また現在、3A期と3B期の胃がんに対して、TS-1+シスプラチン(商品名ランダもしくはブリプラチン)の2剤併用療法を術前補助化学療法として行うことが研究されているという。

「手術を行った際の補助化学療法は、術後と術前のどちらに行ったほうがより良いかは、実はまだわかっていなく、検討中です」と山口さんは話す。

手術のできない胃がんには、TS-1などが効果的

進行がんのなかには、手術するより化学療法で治療したほうがよい場合もある。

たとえば、がんが肺や肝臓などに多数転移していたり、第3群のリンパ節にがんが転移しているケース。

この場合は、胃がんによる出血や狭窄がなければ、抗がん剤だけの治療が標準的になる。しかし、何の抗がん剤を使えばよいかは、ガイドラ��ンには記されていない。

従来、標準的とされてきた治療は、5-FU(一般名フルオロウラシル)の持続注入である。これに、TS-1の内服とシスプラチン+カンプトもしくはトポテシン(一般名はいずれも塩酸イリノテカン)の2剤併用療法(静脈内注射)を加え、3つの治療法を比較した臨床研究が行われた。結果はどうだったのか。

「専門家の多くは当初、シスプラチン+カンプトの2剤併用療法が最も功を奏すると予想していました。ところが結果は、3つの治療法に有意な差は見られませんでした」

山口さんは続けて話す。

「経口薬のTS-1に、注射薬の5-FUやシスプラチン+カンプトと同レベルの効果があったことの意味は決して小さくありません。TS-1は飲むだけだから、自宅でも治療できます」

シスプラチン+カンプトは、副作用もかなり強いから、その点でも、手術のできない進行胃がんの患者にとって、TS-1は心強い治療法といえそうである。

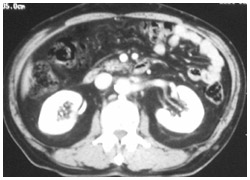

治療前。中央に大きながんが見られる

TS-1を服用したところ、がんが大きく縮小

患者参加型のガイドライン作りへ

さらにもう1つ、別の研究結果がある。それは、手術のできない進行胃がんに対して、TS-1単独とTS-1+シスプラチンでの治療成績を比べたものである。結果は、TS-1+シスプラチンのほうが約2カ月、生存期間が長かった。

「ただし、これによって、すぐにTS-1+シスプラチンが標準的な治療になるわけではありません。それというのも、シスプラチンを加えると、副作用がそうとう強く出るからです」

たとえば、白血球減少の発生率はTS-1単独では2パーセントに対し、TS-1+シスプラチンでは12パーセント、吐き気は1パーセント対12パーセント、食欲不振は6パーセント対30パーセントと、その差は歴然としている。

「シスプラチンを加えると、副作用で患者さんが苦しむ可能性がずっと高まる。2カ月の生存期間の延びがそれに見合うのかどうか、議論の余地はまだあります」

再発した場合の標準的な治療法も気になる。しかし現在のところ、それはまだ提示できる状況にはないと、山口さんは言う。今後の重要な課題の1つであるようだ。

『胃がん治療ガイドラインの解説』(第2版)の刊行から3年近く経った今、明らかに変更すべき点はないのだろうか。

「一部の療法については、今後、削除する方向で見直しを進めています。ごく一部の施設や医師によってしか行われておらず、科学的なデータが新たに示されない治療法などその対象になります。そのほか、これまで説明してきたことの加筆訂正は必要です」

山口さんは、最後に次のように話してくれた。

「ガイドラインはこれまで医師だけで作ってきました。しかし今後は、患者さんも参加したガイドライン作りが求められるようになるかもしれません。患者さんの視点が加わることで、胃がんの治療がより良くなる可能性は十分にあると思います」

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法

- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状