治療困難ながん性腹膜炎の最新治療 タキソール、TS-1などの登場で明るい陽射しがさしてきた

日本で注目を浴びるタキサン系抗がん剤

では、海の向こうのアメリカの標準治療は、どうなっているのだろうか。

アメリカでは5-FUやシスプラチンなどを用いた併用療法が標準治療とされていたが、昨年、タキソテール(一般名ドセタキセル)を加えた3剤併用療法の効果が認められ、標準治療に変っているという。が、

「この3剤併用の治療では重篤な副作用が高頻度に出ています。日本では受け入れられないでしょう」と、吉野さんは言う。

この副作用を抑えるため、吉野さんはタキソテールやタキソール(一般名パクリタキセル)では1回の投与量を少なくして1~2週に1回投与する方法で副作用を減らし、しかも効果を上げているという。

「タキソテールとタキソールは、同じタキサン系抗がん剤で、2001年に胃がんに適応拡大されました。エビデンスはまだありませんが、臨床でははっきり効果が出ています。山口大学では、がん性腹膜炎治療ではメインの薬になっています」

これらの有効性は、胃がんの組織型からも推測できる。

胃がんには分化型と未分化型があり、がん性腹膜炎には未分化型であるスキルス胃がんがなりやすく、肝臓への転移は分化型が起こしやすいという。そのため、それぞれに合った抗がん剤を使ったほうが確率も高いと考えられている。

「ある文献では、タキソールの未分化型への奏効率は26.4パーセントで、イリノテカンは11.4パーセントしかありませんでした。つまりイリノテカンは未分化型に弱く、がん性腹膜炎への効果が低いと思われ、あまり使われていません。ただ反対に、肝転移には向いていると思われます」

また薬剤そのものの特性もある。タキソールは脂に溶けやすい「脂溶性」なのに対し、シスプラチンなどは水に溶けやすい「水溶性」。これは長所にも短所にもなりえる特性で、用途の選択が必要になるわけだ。

| 奏効率(%) | ||||

|---|---|---|---|---|

| TS-1 | タキソール | タキソテール | イリノテカン | |

| 全症例 | 46.5 | 23.4 | 17.1 | 18.4 |

| 分化型がん | 34.8 | 21.1 | 14.8 | 24.3 |

| 未分化型がん | 52.8 | 26.4 | 19.7 | 11.4 |

| 生存期間中央値 | 250 | 303 | 238 | ー |

タキソールが劇��に効いた

がん性腹膜炎患者に、医師たちが必死に取り組んできた治療がある。がんが集中する腹腔内に抗がん剤を直接投与する「腹腔内化学療法」だ。が、この治療の効果はずっと現れなかった。

「誰でも考えることだと思いますが、点滴での全身投与より、腫瘍が集中する患部に直接注入したほうが効果が高いと研究者たちも考えてきました。それで腹腔内投与をいろんな施設で行ってきましたが、効果が出ない。なぜだろうと疑問に思っていたんですが、水溶性や脂溶性の問題もあったんだと思います」

化学療法の勝負は濃度である。シスプラチンなど水溶性の抗がん剤は、腹腔内に入れるとすぐに腹膜から吸収され、血中に入る。がんを退治したい腹腔内に留まりにくく、すぐに薄まってしまうのだ。一方、タキソールなどは、「脂溶性で、分子も大きいため、腹膜から血中への移行を妨げていると思われます。タキソールなどは腹腔内に長く留まるから効き方が全然違います」

すると、タキソールは腹腔内化学療法を行ったほうが効果が高いのだろうか。

「確かにそうかもしれませんが、血管からの移行性もいいので、腹腔内に直接投与する必要はないと思っています。腹腔内化学療法は浸襲的ですし、静脈内投与で十分な効果を得ています」

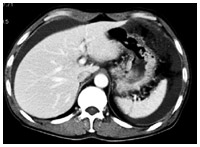

そのあたりは、エビデンスを重ねていくしかないのだろう。タキソールが効果を示したのがAさんだ。Aさん(61歳)が、山口大学に紹介されてきたときには既に4期だった。がん性腹膜炎になり、腹腔内にがんが塊をつくって大腸を圧迫する腸閉塞も起こしかけていた。腸閉塞はすぐに治療しないと命にかかわる。

主治医の吉野さんは病状は悪くても、Aさんの「京都に行きたい」という言葉を聞いて希望をもったという。Aさんは若いころに京都暮らしをしており、もう1度見たいと強く思っていた。こうした意欲ががん治療を後押しすることは少なくない。

Aさんは化学療法として経口剤のTS-1を投与した。完全な腸閉塞を起こすと経口剤は使えないが、まだ間に合った。スタンダードな使い方である1日80ミリグラム/立法メートルを2週間ほど試したが、症状の改善が見られず、副作用の嘔気が強く現れた。そこでタキソールの点滴に切り替えると、嘘のように腹腔のがんが縮小し、腹痛が消失した。

Aさんは念願の京都旅行を終え、タキソールに薬を変えて3カ月の今も、「最近、すごく調子がいいです」と、笑顔で外来通院を続けている。

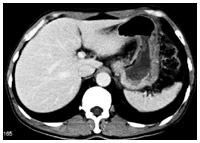

また、Aさんと同じように腹膜転移した4期だったBさん(57歳)は、フルツロン(一般名ドキシフルリジン)という飲み薬の抗がん剤とタキソールの併用療法を行った。タキソールは1週間に1回を3週連続で行い、1週休みが1クール。1回の投与量は70ミリグラム/立方メートルだった。

すると3カ月後に腹水が消失。その後も自宅でそれまでと同じような生活を1年4カ月送り、亡くなった。入院は最初の1週間だけで、あとは1週間に1回程度の外来通院だった。

「入院せず、家で過ごしたい」

という願いは叶えられた。

様々な治療のなか、化学療法が最も有効

進行・再発胃がんはこうした化学療法に加え、ありとあらゆる治療が研究開発されてきたといっても過言ではない。

山口大学でもレンチナンとピシバニールという免疫賦活剤による免疫療法を行ってきた。抗がん剤のような副作用が無い点が魅力で、かなりの有効性も示してきた。

「いまは化学療法での奏効率が上ってきているため、最初からこの治療は行わず、抗がん剤が効かなくなった後の治療として行っています。ただし、初診時にすでに多量の腹水が認められる場合には、最初から免疫療法も併用します」

ほかの大学でも、患者のリンパ球を取り出して増殖、活性化し、再び体内に戻す「活性化自己リンパ球療法」を行ったり、「腹膜播種科」という専門科のある病院では、腹膜亜摘出+温熱化学療法などの積極治療を行っている。

「腹腔内温熱化学療法は、温熱を加えることで薬剤の組織浸透圧が上昇し、相乗効果があるとされ、腹膜中皮腫や大腸がんでは有用性が報告されていますが、胃がんで有効というはっきりとした見解は得られていません」

こう語る吉野さんが今、最も期待している試験が、再発予防の補助化学療法としてTS-1とタキソールなどを比較する「SAMIT」と呼ばれる試験だ。

「この2剤はともにがん性腹膜炎に効きますから、腹膜炎が起こる前、早期の予防にも効くのではないか、という考え方からの試験なんです」

下表の「漿膜浸潤胃がん症例を対象とした術後補助化学療法のfactorial desaignによるランダム化比較試験」だ。A、B、C、Dの4群に分け、漿膜浸潤胃がん(胃壁の最も外側の漿膜にまで浸潤しているが、播種には至っていない)を対象にしたもので、タキソールやTS-1の有効性がより明らかになるだろう。

「腹腔内に転移したがんは、白血病などの血液のがんと違い、一般には化学療法が効きにくいとされてきました。でも、TS-1やタキソールはがん性腹膜炎にも効果があるので、目に見えないがんの撃退にも効果があると思います。腹膜転移する前に叩ければ、患者さんにとってさらなる朗報となるでしょう」

| 2×2 factorial design | UFT | TS-1 |

|---|---|---|

| 5-FU単剤療法 | A群 UFT 267mg/m2 6ヵ月 | B群 TS-1 80mg/m2 6ヵ月 |

| タキソールを加えた 遂次併用療法 | C群 タキソール80mg/m2 3コース ↓ UFT 267mg/m2 3ヵ月 | D群 タキソール80mg/m2 3コース ↓ TS-1 80mg/m2 3ヵ月 |

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法

- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状