「絶望」を「希望」に変えたTS-1、タキサン系の抗がん薬 スキルス胃がんと腹膜播腫に効く新しい薬

TS-1+シスプラチン併用療法

平成13年より、スキルス胃がんの術前補助化学療法におけるTS-1の有効性を検討する臨床試験(第2相試験、対象55例)が行われ、試験はすでに終了。現在、結果を解析中とのことである。

また、TS-1とほかの薬を併用することでさらに効果を高めようという研究も進んでいる。胃がんを始め多くのがんに有効な抗がん剤としてブリプラチン(またはランダ、一般名シスプラチン)があり、胃がんに対してTS-1+シスプラチン投与の有効性を検討する臨床試験(第1相、第2相試験)が行われ、76パーセントというきわめて高い奏効率が得られている。

TS-1単剤より奏効率が高く、スキルス胃がんに対しても、より腫瘍縮小効果が期待できるのではないかとの考えから、スキルス胃がんの術前補助化学療法におけるTS-1+シスプラチン併用療法の有効性を検討する臨床試験(対象50例)が平成15年3月から行われ、現在結果を解析中である。

その1つの例を紹介しよう。患者は、60代女性。スキルス胃がんとの診断で、国立がん研究センター東病院を紹介され受診。精密検査の結果、他臓器転移や、腹膜転移はなく手術可能な状態と判断されたので、2003年9月からTS-1+シスプラチンの2剤併用の抗がん剤治療を2コース実施した。その結果、検査でがんの縮小効果が得られたという。

そこで同年12月、手術を実施。組織を調べたところ、3分の1以上のがん細胞の変性、壊死を確認できたという。抗がん剤の効果と思われる。

2005年5月、術後1年6カ月経過した現在、再発もなく通院中とのこと。

腹膜播種に有効な化学療法

では、スキルス胃がんから腹膜播腫を引き起こしたケースでは、抗がん剤はどこまで有効であろうか。腹膜播腫になると手術による治癒切除は期待できないので、抗がん剤治療を中心にせざるを得ないが、腹膜播腫にも大きく分けて2種類があり、抗がん剤の治療成績も違う、と矢野さんは指摘する。

1つは、CTなどの画像診断では見つからないケース。腹膜播腫の画像診断では、腹水があるかないかとか、腹膜や腸管膜にがんの小さな塊が散らばっていないかどうか–などをチェックするが、画像でみつからないというのはまだそれほど進行していない状態。本人も無症状で、腹腔鏡観察や手術で開腹してみて初めて腹膜播腫が見つかることが多い。

もう1つは、画像診断でわかるケースであり、この場合は、おなかが張ったり、食事が十分にとれない、腸閉塞の症状がある、尿が出ないなど本人の自覚症状もあり、腹膜播腫がかなり進行している状態といえる。

腹膜播腫の場合も、かつては化学療法による効果はほとんど期待できなかったのが、最近は有望な治療法が登場している。

その1つは、「メソトレキセート」(一般名メトトレキサート)と5-FUを併用した時間差療法と呼ばれるものだ。これは、まず点滴によりメソトレキセートを投与し、一定時間後に5-FUを投与するもので、外来で、1日でできる治療法という。

この治療法によって、腹水のある患者の36パーセント(37人中13人)で腹水の減少がみられ、うち11パーセント(4人)が完全に腹水が消えたというデータが得られている。そこで腹膜播腫の効果を確かめるため、5-FU単剤と5-FU+メソトレキセート併用療法の比較試験を行っているところで、その結果が待たれている。

1999年を境に治療成績向上

それにしても、50年も前の薬である5-FUに効果があるとは意外だが、「投与方法を変えたことで、効果があらわれるようになってきた」との指摘もある。この点について癌研有明病院消化器センター長・消化器外科部長の山口俊晴さんは次のように話している。

「昔の教科書には、5-FUは休薬期間をつくってはダメだと書かれてあったのですが、副作用を減らす工夫をして、量を減らして休薬期間を増やした結果、効くようになってきたのです。なぜかというと、抗がん剤はがん細胞を叩くだけではなく、正常細胞にもダメージを与えるのですが、薬を休むと、がん細胞がダメージから回復するよりも、正常細胞のほうが回復が早い。そのタイムラグを利用すれば、少ない量でも効果的にがん細胞をやっつけることができるわけです」

一方、経口摂取ができる腹膜播腫の患者には、より効果の大きいTS-1を単剤で用いるケースもあるという。

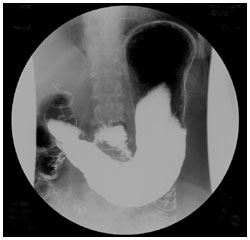

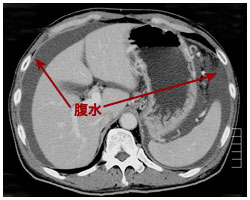

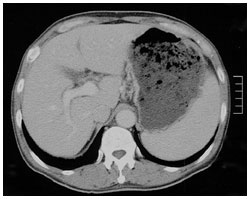

治療前。両側の端に腹水が貯まっている

TS-1内服を始めてから8カ月後。腹水が消えている

その具体的な例を紹介しよう。

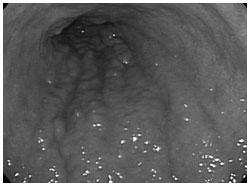

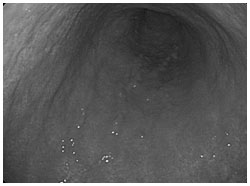

患者は、60代男性。スキルス胃がんとの診断で、国立がん研究センター東病院を紹介され受診した。ところが、CT検査で腹水、腹膜播種と診断され、手術は不可能、抗がん剤治療をすることになる。

2001年4月、TS-1の内服を開始。1年余り治療を続けたところ、2002年6月で、ついに内視鏡、CT検査でがんが見事に消失したことが確認された。そこで内服を休止する。2005年5月、抗がん剤治療開始後約4年たった現在も、再発なく通院中という。

また、最近、注目されているタキサン系統の薬として、「タキソール」(一般名パクリタキセル)「タキソテール」(一般名ドセタキセル)といった抗がん剤が登場しているが、これらの抗がん剤も腹膜播種の患者に「有望」であり、実際に効果が得られたという報告がいくつかの施設からなされている。

実際、胃がんによる腹膜播腫症例に対する化学療法について、国立がん研究センター東病院消化器内科がまとめたところによれば、TS-1やタキサン系統の薬が登場した1999年を境に、それ以前と以後とでは、抗がん剤の治療成績は明らかに違ってきている。

1999年以前では、腹膜播腫患者の生存期間中央値(MST)は8カ月しかなく、2年生存率も6.3パーセントでしかなかった。それが、1999年以降は、生存期間中央値13.7カ月に、2年生存率は33.7パーセントと大幅に向上している。

とくに、画像診断で腹膜播腫が見つからなかった患者の場合は、生存期間中央値が1999年以前の12.7カ月から22.6カ月に、2年生存率は9.5パーセントから43.1パーセントへと、治療成績が著しく向上しているのがわかる。矢野さんはこう語る。

「TS-1は経口薬なので、投与の条件として経口摂取可能な比較的全身状態のよい患者さんに限られますが、当院のデータでは1999年を境に、胃がん腹膜播種の患者さんに対する抗がん剤治療の成績は明らかに向上していると言えます」

かつて「絶望的」だったスキルス胃がんや腹膜播腫にも、どうやら最近は希望の灯りが点りだしたようだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法

- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状