渡辺亨チームが医療サポートする:胃がん編

抗がん剤治療から緩和ケアへギアチェンジするとき

| 青木良一さん(65)の経過 | |

| 2001年 10月 | 人間ドックで、3a期の胃がんを発見。T病院で胃の3分2の以上を切除、第2群リンパ節まで郭清。 |

| 2003年 3月 | 術後の定期検査で、肝臓と腹膜への転移を発見。「余命半年」と告知される。 |

| 4月 | T病院のT医師の紹介で、抗がん剤治療専門のC大学付属病院腫瘍内科に転院。抗がん剤TS-1単剤による治療を開始。著効が見られる。 |

| 2004年 5月 | 肝臓と腹膜に再々発。イリノテカン+シスプラチンのセカンドラインの治療を開始。 |

| 7月 | セカンドラインの治療は効果が見られず、緩和ケア病棟に入院。 |

腹膜と肝臓への転移が見つかった青木良一さんは、経口抗がん剤のTS-1の治療を受けた。

その効果は意外にも早く現れ、明るい見通しが出た。

しかし、そうした良好な状態はそう長くは続かなかった。

そしていよいよ、これまでの治療を根本的に見直す時期が来ていることを知らされることになった。

TS-1が著効し延命できた

3a期胃がんの手術を受けて1年半後に、腹膜と肝臓への転移が見つかった青木良一さん(仮名)は、2003年4月から経口の抗がん剤TS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)による治療を受けることになった。青木さんには、身体の大きさにあわせて1日計120ミリグラムが処方される。これを毎朝食と夕食後、20ミリグラム錠3錠ずつ、28日間連続で服用し、1週間の休みをとる。この間、2週に1回C大学付属病院腫瘍内科に通院し、F教授のチェックを受ける。専業主婦である長男の妻が車で大学病院へ送迎してくれた。

TS-1の効果は意外と早く現れた(*1TS-1の有効性)。服用開始から約10日後には、お腹に感じていたシクシクした痛みがなくなり、お腹の張りも軽くなった。心配していた副作用もたいしたことはなく、手足に軽度の色素沈着が認められる程度であった(*2TS-1の副作用)。

「腹水が消えていますね。肝臓の転移巣も小さくなっていますよ」

F教授は、診察室で青木さんのお腹に腹部エコー(超音波検査)のプローブを当てながらこう言った。そして、「T先生がおっしゃった『余命半年』というのは、取り消すことができるかもしれませんね」とうれしい見通しを示してくれたのである(*3余命告知)。

��の後、4月に孫の一人が小学生になった。そのお祝いのパーティを家族そろって行った。5月には妻の滋子さんと兵庫県の城之崎温泉へ出かけ、ささやかな快気祝いをしている。さらに8月には青木さん自身の運転で、妻と二人で1週間の北海道ドライブにも出かけ、秋には、三千院、嵐山、清水寺と、京都の紅葉を探索するという楽しみもした。

「ああ、うれしいなあ。ここまで良くなるとは思わなかったよ。医者の言う『余命○カ月』というのも、あまりアテにならないものだね」

2004年の正月を迎えてお屠蘇をいただき、久しぶりに酔いが体を回る感覚を楽しみながら、青木さんは妻にこんなふうに語りかけたりしていたのである。

症状を取る治療に専念したほうがいい

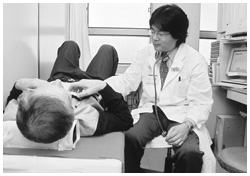

再発した胃がん患者さんを診察中の滝内さん

腹水が消え、転移巣が小さくなるという良好な状態は、確かに桜の季節までは続いていた。旅行を始め、自分がしたいことも自由にできていた。しかし、ゴールデンウィークの頃になると、青木さんは「いよいよ恐れていた事態がやってきたか」と自覚するようになっていた。あまり食欲がなくなっており、再びお腹にシクシクした痛みを感じだした。同時に全身にだるさを感じて身のまわりのことをする気力が出てこない。

「薬が効かなくなってきたのかもしれない」

そんな不安な思いを抱きながら、青木さんはC大学病院へ定期検査に訪れた。もちろんF教授も、青木さんの状態が最近になって悪化してきたことは把握している。そしてこの日、青木さんにとってつらい話をしなければならなかった。

「残念ですが、また腹水が溜まってきているようですねぇ。肝臓に転移したがんも急速に大きくなっています」

エコー検査用の部屋からいったん診察室に戻った青木さんは、「やはりそうですか」と、少々気落ちした様子を見せた。

「どうしましょうか」

F教授がこう投げかけると、青木さんは真剣な眼差しで言った。

「もう打つ手はないんでしょうか」

「必ずしも、そうではないですよ。抗がん剤の第二次治療(セカンドライン)という手があるので、それをちょっと検討してみる手がありますね(*4再発胃がんのセカンドラインの選択肢について)」

「どんな方法がありますでしょうか?」

青木さんが間髪を入れず訊ねると、教授は答えた。

「いろいろな薬の選択の可能性がありますけれども、最近報告されている成績を見ると、イリノテカン(商品名カンプト、トポテシン)とシスプラチン(商品名ブリプラチン、ランダ)の併用というのがいいように思います。その治療は、うまくいけば、お腹の張りをとって、前みたいな生活に戻れる可能性があります。ただし、その可能性は確かに低いです。確率からいうと、1割にいくかいかないかぐらいかもしれません」

これを聞いた青木さんは、がっかりした。しかし、青木さんには前々から一度先生に聞いてみたいことがあった。

「抗がん剤以外に免疫賦活剤(*5)というものがあるそうですが? 期待できないでしょうか? がんという病気は、免疫力を上げることが大事と聞いていますが」

「確かにクレスチンとかレンチナンなど、キノコの分離抽出物でつくった免疫賦活剤と呼ばれる薬剤もありますが、現在はほとんど使われていません。これらが有効であるという科学的なデータはほとんどなく、あまりお薦めできませんね」

こうして青木さんは、可能性に賭けて、セカンドラインの治療にイリノテカンとシスプラチンの併用療法を受けることにしたのである。もちろん、やる以上は青木さんは大きな希望を抱いて挑んだが、やはり希望はそれほど長くは続かなかった。

イリノテカンとシスプラチンの2回目の投与を終えた2004年6月下旬、青木さんは自宅にいても、ベッドに横たわっている時間が増えていた。上半身を起こしているだけでも胸のあたりが重苦しく感じ、ほとんど食欲もない。毎朝鏡を見るたびに、自分の顔色が黄色く変化しているのがわかった。

「先生、どうにもしんどくていけません」

この日、妻の肩を借りながらC大学病院を訪れた青木さんは、診療室に入りF教授の顔を見るとこう切り出した。F教授も、青木さんの身体が抗がん剤にほとんど反応していないことはわかっている。腹部触診でも腹水がかなり増えており、眼球も黄色くなっている。病状の悪化は誰の目から見ても明らかである。採血して血清ビリルビン値を調べたところ、予想通り5.6ミリグラム/デシリットルときわめて悪い肝臓障害を示す数字が出た。F教授は静かに切り出した。

「セカンドラインのお薬は、残念ながらほとんど期待した効果は発揮していないですね。これ以上続けるというのは意味がないかもしれません。副作用ばかりが目立つようになるし、身体に負担がかかるようになるので、もう抗がん剤治療は断念せざるを得ないと思います」

しばらく二人の間に沈黙が流れた。そしてF教授はタイミングを見計らって、治療のギアチェンジの話を始めた。

「これからは、薬を減らして、腹水を少なくしてお腹の張りをとったり、黄疸による食欲低下を抑えるようないろいろな手立てを講じるという意味から、緩和医療の方向を考えていったほうがいい時期に来たように思います」

F教授がこう話すと、それまで黙って隣で聞いていた妻の滋子さんが静かに言った。

「それは、先生、ホスピスっていうことですよね?」

F教授は黙ってうなずき、そしてこう答えた。

「ただ、ホスピスっていうところは、医師も看護師もあらゆる症状や痛みを緩和するスペシャリストがいます。症状の緩和についてはわれわれよりもずっとうまくできるし、また残された時間をご家族とともに大切に過ごしていただきたいという思いもあります。ホスピス病棟にご紹介することができますが」

一瞬の沈黙を破ったのは青木さんの声である。

「そうですか。私もそんな時期が来ることはわかっていました。これまで十分がんとは戦ってきたし、これ以上薬のために苦しみたくはありません。緩和ケアの先生をご紹介いただけますか?(*6緩和ケア、緩和ケア病棟)」

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法

- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状