渡辺亨チームが医療サポートする:胃がん編

再発胃がん患者が求めた抗がん剤は、通院可能なTS-1療法だった

治癒ではなく、延命、症状緩和を目指す

滝内比呂也さんのお話

*1 再発胃がんの治療の目的

再発胃がんに対する抗がん剤治療は、治癒をめざした治療ではなく、症状緩和をともなう生存期間の延長が目的です。

しかし、いまだに標準的治療法が確立していないため、標準的治療を確立することを目標とした臨床試験が進められています。

したがって、胃がんの抗がん剤治療は、薬剤の副作用ができるだけ起こらないようにして、生存期間を延ばし、症状を改善することを目的としたものであることを、はっきり認識していただく必要があります。

*2 抗がん剤治療と緩和治療

患者さんの訴えは、人によって違いがありますが、腫瘍の増悪に伴っていろいろな自覚症状が増えていくのが普通で、小さくなれば症状が緩和されます。この点で抗がん剤治療は必ずしも延命成績に結びつかなくても、症状の緩和に結びつくことが少なくありません。

一方、再発胃がんの治療は、かつては最初に抗がん剤治療を行い、次には緩和治療に切り替えるという考え方でした。

しかし、現在では抗がん剤治療と緩和治療がうまくミックスされ、最初から緩和を考えるようになっています。モルヒネなどの薬剤を使ったり、骨転移している場合は放射線治療を行うなどして、できるだけ痛みを和らげるための治療が取り入れられます。

抗がん剤により症状の緩和を目指す「緩和化学療法」の考え方も取り入れられるようになりました。

*3 再発胃がんに対する抗がん剤治療の有効性

切除不能の進行胃がんに対して、抗がん剤治療の有効性を検討した臨床試験は、海外ではいくつか行われています。抗がん剤治療をしないグループと治療するグループに分けて比較すると、治療しないグループでは生存期間が3~4カ月なのに対して、抗がん剤治療をすると9~12カ月であり、全ての報告で有意に生存期間延長が認められています。

日本では胃がんの治療に昔から5-FU(一般名フルオロウラシル)という抗がん剤が使われており、非常に副作用は少ないけれど、抗腫瘍効果も少ないとされてきました。

これに対して、他の抗がん剤を組み合わせて投与する併用療法が登場しましたが、いったん腫瘍が縮小する効果は強いものの、長い目で見ると単剤で使用したときの成績を生存期間において上回ることができませんでした。

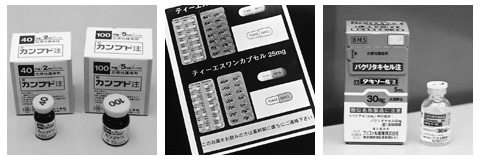

そうした膠着状況を打破す���可能性を持った新薬として、タキソール(一般名パクリタキセル)、TS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)、カンプトもしくはトポテシン(一般名塩酸イリノテカン)などが登場したことから、現在日本でもそれらの効果を検証する臨床試験が行われているところです。

これらの新薬は5-FUに比べて少し毒性の強い薬剤で、5-FU単剤に比べて延命をもたらすことができるかどうかはまだ証明されていません。臨床試験でどのような結果が示されるか注目されていますが、多くの医師は5-FU単剤に比べて効果があるということは手応えとして感じています。

胃がんの治療に効果が期待されている新規抗がん剤。左からカンプト、TS-1、タキソール

*4 化学療法の適応について

抗がん剤治療を行うには肝臓、腎臓、心臓などの主要臓器の機能が保たれていることが絶対条件になります。とくに多量の胸・腹水のある患者さんやコントロールの困難な糖尿病がある患者さんに対しては十分注意しなければなりません。

栄養状態も大切な要素です。一般的には化学療法を受ける患者さんは、1日に1500~2000キロカロリー摂取できることが望ましいとされています。十分なカロリー摂取ができないときは、経腸、または経静脈的栄養補給なども考慮されます。

*5 パフォーマンス・ステータスについて

患者さんの全身状態をパフォーマンス・ステータス(PS)といい、下の表のように0~4の5段階で評価します。このうち、抗がん剤治療の対象となるのはPS0~PS2で、3以上で行うかどうかが論議されますが、原則として抗がん剤治療は行いません。

| 0 | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえる。 |

| 1 | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽労働(軽い食事など)、座業(事務など)はできる。 |

| 2 | 歩行や身の回りのことはできるが、ときに少し介助がいることもある。軽労働はできないが、日中の50%は起居している。 |

| 3 | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床している。 |

| 4 | 身の回りのこともできず、つねに介助が必要で、終日就床を必要としている。 |

*6 骨髄予備能について

骨髄予備能は、血液を造るもとになる骨髄の能力のことです。これを調べるためには血液中の白血球(好中球)数、ヘモグロビン濃度、血小板数などを測定します。抗がん剤自体が骨髄に影響を与えるため、この能力が低いと抗がん剤治療はできません。

転移の仕方によって抗がん剤を選ぶ

滝内比呂也さんのお話

*7 抗がん剤の選択

同じ再発胃がんでも、転移の仕方は肝臓転移、腹膜播種、リンパ節転移と大きく三つの転移様式があります。移転の仕方によって抗がん剤の選び方を考える必要があります。

私自身は肝転移やリンパ節転移のように転移巣がはっきりしている症例では、TS-1単剤やTS-1にブリプラチン、TS-1にカンプト(もしくはトポテシン)、カンプト(もしくはトポテシン)にブリプラチンなどという併用療法を用いています。

TS-1はもともと悪心や嘔吐などの消化器毒性も、白血球減少などの血液毒性も少ない薬剤なので、毒性が少なくて効果のある人には比較的長期投与が可能です。

実際、長期生存する例が多く見られ、特にリンパ節転移がある場合には有効例が多く認められます。

TS-1は経口剤ですから、在宅で治療する場合に多く使われています。

ただし、経口摂取が可能な状態である必要があり、お腹が張ってものが口に入らないような場合には使えません。

一方、*がん性腹膜炎に対してはタキソールやTS-1といった薬剤の効果が注目されています。こうした患者さん個々の病態に対応し、抗がん剤の適応を考えて抗がん剤を選択する必要があります。

| TS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム) |

|---|

| 血液中の5-FUを分解する酵素を阻害することによって5-FUの濃度を高く保つように工夫されています。経口剤なので外来通院の形で治療を行うことができる場合がほとんどです。他の注射剤と比較しても有効率は遜色がありません。1日2回、朝晩服用します |

| ブリプラチン(一般名シスプラチン) |

| 構造の中にプラチナ(白金)を含む抗がん剤です。主に5-FU系統の薬剤と一緒に使われます。腎機能障害のある人には使用できない場合もあります |

| 5-FU(一般名フルオロウラシル) |

| 古くからある基本的薬剤です。現在単独で使用することはあまりなく、多くは他の薬剤と一緒に使用します |

| タキソール(一般名パクリタキセル) |

| がん細胞が分裂するときの紡錘糸の働きを阻害する作用をする抗がん剤です。副作用として過敏性反応があり、アナフィラキシーショックというショックを起こして死亡することがあります。手先がしびれる末梢神経障害や骨髄抑制などの副作用もしばしば見られます。普通は3週に1回の点滴で投与しますが、3週連続投与で1週休みという方法も開発されています。現在がん性腹膜炎の治療効果を検討する臨床試験が行われているところです |

| カンプトもしくはトポテシン(一般名塩酸イリノテカン) |

| がん細胞のDNAが合成されるのを阻害することによってがん細胞が増えるのを防ぐ働きがある薬です。他の抗がん剤に耐性を示す症例でも、有効である可能性があります。ただし、正常細胞にも作用し、消化器毒性(嘔吐、下痢)が現れがちです。カンプト(もしくはトポテシン)は毎週投与する方法と隔週投与する方法があります |

*がん性腹膜炎=お腹の中全体にがんが広がる状態で、別名、腹膜再発ともいう

優先すべきは転移巣の治療よりも全身治療

滝内比呂也さんのお話

*8 転移巣に対する治療の意味

タキソールやTS-1などの抗がん剤は、ある程度腹膜播種症例に有効であることがわかっています。5-FUやブリプラチンなどの薬しかなかった時代に比べれば、腹膜転移巣に働き、症状の緩和を期待できるようになりました。

一方、肝臓に転移したがんに対する*ラジオ波焼灼療法や腹膜播種に対する姑息的治療が一部の医療機関で試みられるようになっています。

しかし、これらの治療は症状の緩和にはつながっても、生存期間を延ばせるかどうかはわかっていません。

すでにがんは全身に転移しているので、通常は全身治療のための抗がん剤治療が最優先される治療になります。

*ラジオ波焼灼療法=AMラジオと同じ中波長の電波をがんの中で放出してがんを焼き殺す療法

*9 投与スケジュール

抗がん剤の治療は、がんの増悪が確認されるまで、あるいは毒性が強く現れるまで続けられ、もし増悪したら間をおかずに次の治療法に移行されます。

いつまでも効かない薬がだらだら投与されると、がん性腹膜炎などの合併症が急に進行して命に関わることになりがちだからです。

抗がん剤にはいろいろな選択肢が増えていて、非常に生存に寄与する可能性があるので、矢継ぎ早に次の治療が選択されることが大切です。

そのためには、患者さんの状態をたとえば毎週というふうに、できるだけこまかくチェックされることが欠かせません。

*10 支持療法

抗がん剤の副作用を抑える支持療法は、10年前に比べてとても進歩しました。

かつては抗がん剤治療につきものだった悪心・嘔吐もこれらを抑える制吐剤が登場して、実際に嘔吐する患者さんはほとんどいなくなりました。吐き気もつわりと同程度ぐらいといわれます。

また、白血球の減少を抑えるG-CSFという薬が登場したことで、治療の安全性も向上しました。

患者さんの苦しみや危険性が軽減されただけでなく、より強力な抗がん剤を使えるようになったことで、抗がん剤治療が安全に進められるようになっています。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場

- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法

- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用

- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状