精巣腫瘍の基礎知識 経過観察も治療の大切な一部 精巣腫瘍は、治療の貫徹が治癒へのポイント

Q5 転移のない症例で、高位精巣摘除術後の治療法は?

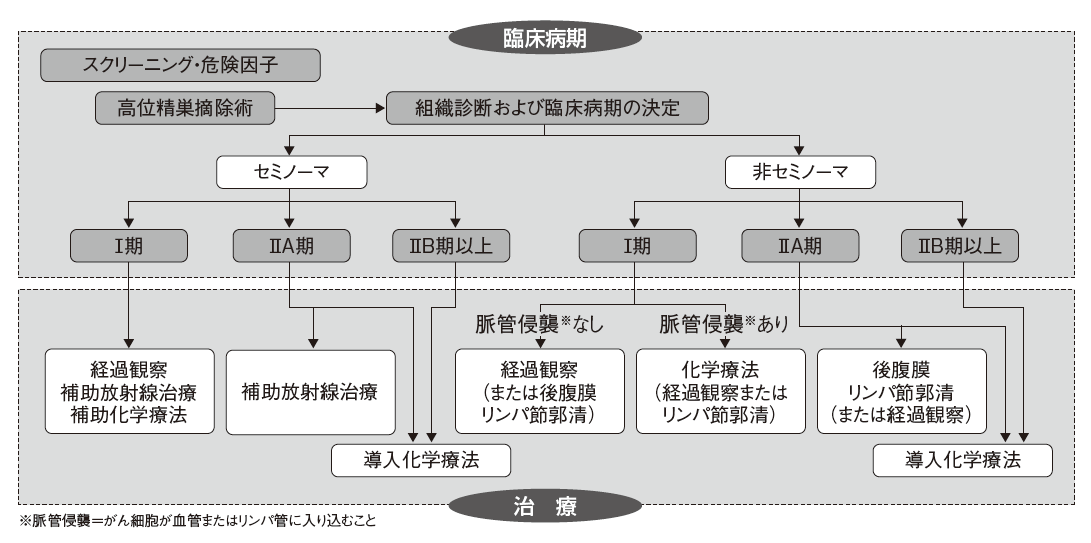

精巣腫瘍は、種類によって*セミノーマと*非セミノーマに分けられ、その治療法や予後も異なります。精巣腫瘍の約半分は転移のないセミノーマⅠ期であり、術後は経過観察か再発を予防するための放射線治療または化学療法(抗がん薬治療)となります。

非セミノーマⅠ期の場合は、経過観察・化学療法・後腹膜リンパ節郭清術のいずれかが選択されます。放射線治療は効果がありません。

最近は余分な治療を施さないよう経過観察となる傾向が多いようですが、この場合、約20%に将来転移が生じるため、経過観察を厳重に行うことが必須です。これら早期の場合は、再発をいかに早く発見するかが重要な課題となります。

*セミノーマ(精上皮腫)=造精細胞の形成要素が分化して腫瘍化したもの *非セミノーマ(非精上皮腫)=胎児形成や胎盤形成要素が分化して腫瘍化したもの。胎児性がん・卵黄囊腫瘍・奇形腫・絨毛がんなど。セミノーマと非セミノーマの混合腫瘍は非セミノーマとして治療される

Q6 転移のある症例、再発した症例はどうするの?

初診時に転移が存在する症例では、高位精巣摘除術後に追加治療が行われます。

セミノーマの場合、放射線治療が有効で、5cm未満の小さなリンパ節転移のあるⅡA期に対して行われます。化学療法はこれらのⅡA期でも有効ですが、それ以上に進んだ病状では第1選択になります。

非セミノーマで転移がある場合は、化学療法による治療が施されます。

初診時に転移が見つからなかった早期例でも、約20%に転移・再発が発症しますので、これらに対しても上記と同様の方針で治療します。これらの転移に対する化学療法の治療効果は極めて高く、約8割で治癒するとされ、根治の望める数少ない固形がんと言えます。

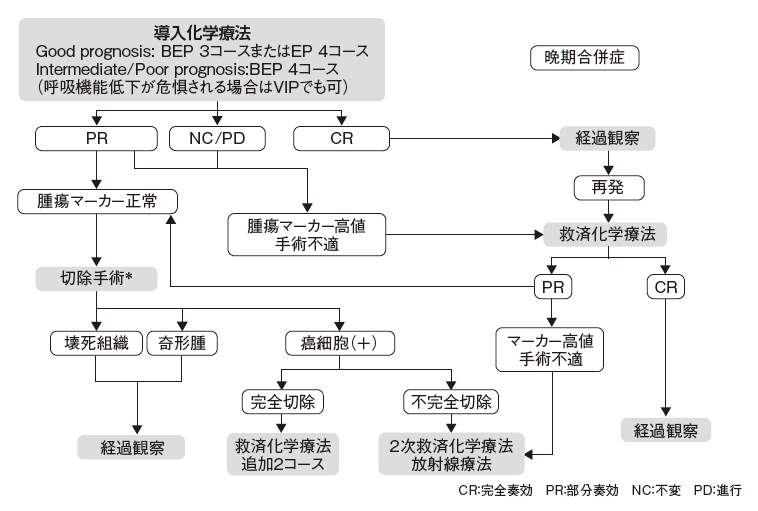

最初に行う導入化学療法(*BEP 療法)は最も効果が期待できる治療法ですが、それに対して治療抵抗性を示した場合には、*シスプラチン・*イホマイド・*パクリタキセル併用(TIP 療法)や、*ネダプラチン・*イリノテカン併用(NI 療法)、*ジェムザール・*エルプラット併用(GEMOX 療法)などが行われます。

薬剤の量を倍増させた、��量化学療法が行われる場合もあります。また、化学療法の選択や安全な施行、治療後の残存腫瘍に対する切除術などには経験と高度の技術を要しますので、進行例では経験豊富な施設での治療が望ましいでしょう。

*BEP療法=ブレオマイシン(一般名)+エトポシド(一般名)+シスプラチン(一般名) *シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ *イホマイド=一般名イホスファミド *パクリタキセル=商品名タキソール *ネダプラチン=商品名アクプラ *イリノテカン=商品名カンプト/トポテシン *ジェムザール=一般名ゲムシタビン *エルプラット=一般名オキサリプラチン

Q7 副作用にはどのようなものがありますか?

化学療法にあたっては、副作用として口内炎・下痢・吐き気・脱毛・末梢神経障害・骨髄抑制・腎機能障害・肝機能障害・間質性肺炎などが、ある一定頻度で必ず発現します。後遺症はほとんどありませんが、神経障害による手足のしびれが残ってしまうことがあります。

また、残った精巣の造精機能(精子を作る能力)が化学療法によって低下しますので、治療前に人工授精に使えるように精子を凍結保存しておく、という対応をすることもあります。

ただし、精巣腫瘍の患者さんでは元々造精機能が低下していることが一般の方より多いので、その場合は精子保存ができません。精子保存は有償ですが、大学病院や不妊クリニックなどで可能です。治療前に担当医やパートナーと十分に話し合うことが大切です。

また、腹部のリンパ節転移を化学療法後に切除する後腹膜リンパ節郭清術は、切除範囲によって射精に関する神経を切ってしまうため、*逆行性射精という射精障害を起こすことがありますが、勃起能が失われることはありません。

*逆行性射精=精液が陰茎から放出されず、逆方向の膀胱に流れてしまう状態

Q8 治療後の経過観察は重要?

がんで怖いのは、再発です。それを予防するために転移がなくても抗がん薬や放射線で治療する手もあります。しかし、再発リスクが低い患者さんには、術後補助(化学)療法を行わず、腫瘍マーカーや画像診断を用いて再発の有無を経過観察する傾向にあります。

ただし、転移がなく経過観察と言われた患者さんは、完治したと思い通院してこなくなる場合があります。再発は2年以内に起きることが多いのですが、自覚症状も出ませんし、5年を過ぎてから起きる場合も稀にあります。通院による経過観察を怠ると、気付いて来院したときには、手が付けられない状態になり、治りにくくなる場合もあります。

また、抗がん薬治療や放射線治療を受けた精巣腫瘍患者さんには、白血病などの2次発がん、糖尿病や高血圧、狭心症や心筋梗塞などの心血管系などの晩期合併症などを発症しやすいといった報告もあるようです。他のがん種と同様、精巣腫瘍の治療においても、経過観察は重要です。

精巣腫瘍の経過観察は病状にもよりますが、1年目は毎月、2年目は3カ月に1回、3年目以降は半年に1回、5年目以降は1年に1回の通院が必要で、最低10年間は継続する必要があります。