治るがんだからこそ、化学療法の治療スケジュールを守ることが重要 抗がん剤の併用療法で精巣がんの根治をめざす

タキソールなどを加えた新しい治療法も開発

化学療法で基本となっているのはBEP療法といって、ブレオ(一般名ブレオマイシン)、ラステッド(もしくはベプシド、一般名エトポシド)、ランダ(もしくはブリプラチン、一般名シスプラチン)の3剤併用療法。

特に精巣がんの化学療法でランダ(もしくはブリプラチン)の貢献度は大きく、1980年ぐらいまでは転移があると予後が非常に悪かったのが、ランダが使われるようになって以降、治療成績が飛躍的に向上し、転移があっても約9割の人が治るようになったという。

BEP療法で十分な効果が得られない場合は、セカンドラインとしてVIP療法がある。これはラステッド、イホマイド(一般名イホスファミド)、ランダの3剤併用療法。あるいはラステッドのかわりにエクザール(一般名ビンブラスチン)を加えたVeIP療法もある。

それでも効果が不十分な場合は、サードラインとして抗がん剤の量を数倍に増やす大量化学療法がある。この場合、骨髄抑制など致命的な副作用の危険が高くなるため、末消血幹細胞移植を併せて行う。

タキソール(一般名パクリタキセル)を加えた新しい治療法も開発されている。

タキソール、イホマイド、ランダのTIP療法、ランダのかわりにアクプラ(一般名ネダプラチン)を使ったTIN療法である。

「効果が期待できる上、比較的安全に使えるというので、この治療法を選択する病院が増えています」と新井さん。ただし、タキソールは精巣がんに対しては保険適用外であり、一般的な治療とはなっていない。

また、一部でカンプト(もしくはトポテシン、一般名塩酸イリノテカン)、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)を試している病院があるが、これもまだ一般的とはなっていない。

化学療法では副作用も心配される。

主な副作用は骨髄抑制と嘔吐、吐き気などだが、ほかにランダには腎機能障害、エクザールには末梢神経障害、ブレオには肺線維症などの副作用があり、十分な対策が求められる。

化学療法は治療スケジュールを守ることが重要

副作用対策をしっかりやった上で、化学療法を行う際の留意点について、新井さんはこう語る。

「副作用はもちろん怖いけれども、基本的にスケジュールどおりにやることが非常に重要です。不用意に量を減らしたり、間隔を開けたりするのは最悪で、抗がん剤に対する耐性を促すだけとなってしまいます。いったん耐性ができてしまうと、そのあとにどんな強力な治療を行ってもリカバリーできないことがあるので、中途半端は絶対にいけません」

患者にアドバイスするのは、「若いうちに発症するし、外陰部にできるので、恥ずかしくて受診をためらうケースがありますが、1人で悩まずに積極的に受診してほしい」ということ。

「腫瘍が大きくなっても、痛みがなく、結構進んでから受診する方も多い。中には信じられないほど大きくなった人もいます。原発巣はそれほど大きくなかったが、後腹膜リンパ節転移のため腹部は大きくふくらみ、さらに肺転移からがん性胸膜炎になり、胸に水がたまって呼吸困難で病院に担ぎ込まれた人がいました。

最初は、どんな病気かわからなかったのですが泌尿器科に紹介され、ひと目で典型的な精巣腫瘍の転移のパターンであるとわかりました。非セミノーマでしたが、抗がん剤とリンパ節郭清で完治しました。30歳ぐらいの方で、その後お子さんも生まれています」

タキソールで劇的に効いた人もいる。BEP療法で効果がなく、タキソールを加えたTIP療法、TIN療法を行ったところ、完治したという。

「化学療法や手術など治療が長期間に及ぶと、保険が適用されても自己負担の金額は大きく、経済的にかなりの負担になります。それでも治る可能性はかなり高いので、あきらめずに治療を受けてほしい」

と、岡田さん、新井さんは語っている。

| 治療前 | BEP療法後 | TIP・TIN療法後 | |

|---|---|---|---|

| [肺] |  |  |  消失 |

| [肝臓] |  |  |  消失 |

| [後腹膜] |  |  |  縮小 |

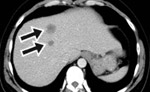

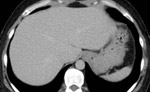

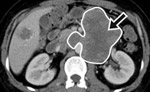

| CTで多発性肺腫瘍・肝腫瘍・後腹膜腫瘍を認めた | BEP療法を3コース終了後、画像上は肺転移の著明な縮小を認めるものの肝転移・後腹膜リンパ節は軽度縮小するにとどまった; | TIN療法に変更したが腎機能障害と骨髄抑制のため化学療法を断念。外来にて経過観察を行っているところ、腫瘍マーカーは正常化しCTでも肺転移・肝転移は完全に消失。後腹膜リンパ節も増大傾向が無かった; |

症例2 31歳の男性

突然の右腰背部痛で近くの医院を受診した。解離性大動脈がんが疑われて、当院救急救命センターに紹介された。CTで多発性肺腫瘍・肝腫瘍・後腹膜腫瘍がわかった。また、右精巣も硬く、進行性精巣腫瘍の疑いがあり泌尿器科で触診、超音波検査をして右精巣内に小指頭大の腫瘍がわかった。腫瘍マーカーはAFP 1435ng/ml (正常値:0~20), LDH 2219U/l (250~480), βHCG 3300ng/ml (≦0.1)といずれも高値であった

入院後経過:手術は右高位精巣摘除術。病理診断は複合組織型胚細胞腫瘍(セミノーマ、胎児性がん、卵黄嚢腫瘍、絨毛がん)で、ステージ3Cの精巣腫瘍と診断した。BEP療法を3コースを行った後、腫瘍マーカーはAFP <10 ng/ml, LDH 292U/l, βHCG 2.2ng/mlに正常化した。肺転移は縮小したが肝転移・後腹膜リンパ節は少し縮小しただけだった。他院ではTIP療法2コースを行ったが、再上昇したβHCGは正常値に戻らず、TIN療法に変更した。しかし腎機能障害と骨髄抑制がおこり、これ以上の化学療法をすることは難しいと考え治療を断念した。その後、経過を観察していたところ腫瘍マーカーは正常に戻り、肺転移・肝転移は完全に消え、後腹膜リンパ節も大きくなっていなかったため後腹膜リンパ節郭清を行った。病理組織学的に残存腫瘍はなかった。外来で経過を観察しているが、現在までに再発転移はしてない。