異変を感じたら専門医へ、治療後の経過観察は長く 9年ぶり診療ガイドライン改訂の精巣がん

化学療法がよく効くのはなぜですか?

Ⅱ期以上、すなわち転移がある場合や、再発した場合は、セミノーマでも非セミノーマでも化学療法となります。標準治療はBEP療法。ブレオマイシン(商品名ブレオ)、エトポシド(商品名ペプシド/ラステット)、シスプラチン(一般名)の3剤を混合で投与します。

ただし、ブレオは間質性肺炎や肺線維症を起こす可能性があるため、リスクの高い人(高齢者や喫煙者など)に対しては、ブレオマイシンを除いたEP療法(エトポシド+シスプラチン)を行うこともあります。

一般的にⅡA以上の病期で、BEP療法は3コース、EP療法は4コース行うのが標準的とのこと。予後が少し悪い場合はBEP療法を4コース行ったり、ブレオマイシンが使えない症例ではEP療法4コースにイホスファミドを加える(VIP療法)など、患者さんによってレジメン(化学療法の治療計画書)はかなり変わるようです。

それにしても、どのがん種においても分子標的薬や新規薬剤が次々開発されているのに、なぜ精巣がんではそうした薬が登場しないのでしょうか。

「従来の薬剤で治らない難治性の症例はありますから、新薬に対する需要はもちろんあります。しかし、多くはこれまでの抗がん薬でうまく治ってしまうんですね」

なぜ、精巣がんは従来の化学療法がそんなによく効くのでしょうか。

「精巣がんはかなり特殊だと思います。ほかのがん種では遺伝子が脆弱というか、キーになる特定の遺伝子が壊れると、ほかの遺伝子もどんどん壊れてしまうようなことが起こります。そのため、それまで使ってきた薬が効かなくなったりするわけですが、精巣がんは安定しているというか、抗がん薬に対する反応が一定以上維持できる。さらに、患者さんが若い男性であることが多いので、ある程度強い化学療法に耐えられる点も大きいと思います」

手術、化学療法後にリンパ節郭清する場合があるのはなぜですか?

このように、Ⅱ期以上の精巣がんでは、高位精巣摘出術で精巣を摘出後に化学療法を行いますが、そのあとの経過次第で再度手術によってリンパ節郭清を行うことがありますが、なぜでしょうか?

「精巣を摘出してもがんが残ることがあります。これを腫瘍マーカーでチェックするのですが、化学療法を行ってもがんが消えないことがあります。また、精巣がんには奇形腫という組織が混じっていることがあります。これは基本的に良性腫瘍なので化学療法が効かないうえに、どこかの時点で悪性化する場合があります。転移巣にもともと奇形腫が含まれていると、化学療法だけでは奇形腫自体がなくならないし、��っているのが奇形腫かどうかはCTを見てもわからないので、手術で残存がんと周辺のリンパ節を切除するしかありません」

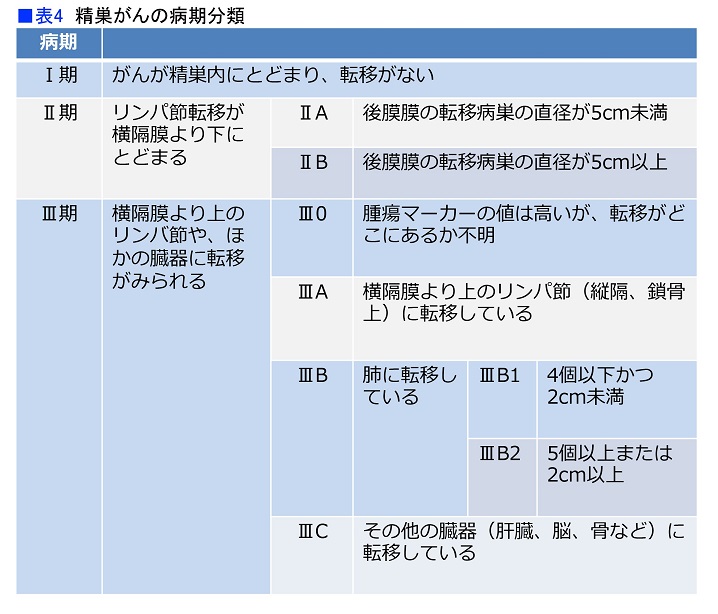

ところで、精巣がんの病期を見ると、ステージⅢまでしか記載されていないことがわかります(表4)。

「精巣がんの病期分類は他のがんと違いⅢ期までで、Ⅲ期は遠隔転移があります。原発巣(精巣)とリンパ節を切除しても、またその場所にがんが出ることもありますし、肺にも転移しやすいです」

では、精巣がんでは肺などに転移した場合、どうするのでしょうか。

「精巣がんで化学療法のあとに再発・転移した場合、それまで使っていなかった薬剤を使います。たとえば、BEP療法後に再発・転移したら、TIP療法(パクリタキセル+イホスファミド+シスプラチン)を行い、それでも転移したら、これまで未使用の薬剤を使います。ジェムザール(一般名ゲムシタビン)、イリノテカン(一般名)、オキサリプラチン(一般名)などですね。このような治療を『サルベージ治療』(救済化学療法)と呼びますが、肺などに転移した場合も薬がよく効くので、未使用の薬剤によるサルベージ治療を行います」

経過観察は何年くらい続ければよいでしょうか?

なるほど。河合さんが言うように、精巣がんは少し変わったがんであるようです。しかし、冒頭で書いたように、進行が速く、悪性化することもある一方で、罹患しても治療後に長期生存できる可能性が高いがんでもあります。治療に際し、気をつけることは何でしょうか。

「早期で治療を受け、再発、転移のない期間が5年くらいになると、『治った』と考えたくなると思います。しかし、経過観察はずつと続けてほしいです。『1年に一度くらい、顔を見せてください』と私は患者さんに言っています」

「それから、精巣がんと診断されたら、可能ならがん専門病院で診てもらったほうがいいかもしれません。精巣がんの患者さんは若い方が多く、強い化学療法にも耐えられる可能性が高いとお話ししましたが、その分、やはり副作用は強く出ます。とくに、重篤になりやすい副作用に*骨髄抑制などがあります。そうした化学療法の副作用の管理も、がん専門病院であれば充実していると思います」

「生殖機能についてもご心配と思いますが、精巣がんで生殖機能に障害が出るのは、主に化学療法と放射線のためです。つまり、これも治療関連なので、がん専門病院であれば対処してもらえると思います」

専門病院にかかり、治療後に経過観察をずっと続けていれば、変化があればすぐ治療に入れます。それにより、長期生存が確実なものにできるのですから、経過観察をぜひ続けて欲しいものです。

*骨髄抑制=化学療法の副作用などにより、造血臓器である骨髄の働きが抑制される状態。白血球が減ると感染症、赤血球が減ると貧血になりやすくなり、血小板が減ると出血や、血が止まりにくくなったりする