進行別 がん標準治療 がんの「種類」を見定めることが治療選択のポイント

甲状腺がんの種類別治療法/乳頭がん

乳頭がんの大半は怖くないがん

超音波検査で見つかった乳頭がん。

中央の丸い部分

甲状腺がんの85~90パーセントを占め、5対1ぐらいの割合で女性に多いがんです。このがんの約9割はほとんど生命にかかわることのない怖くないがんです。これを、専門的には「低危険度乳頭がん」といいます。1割ぐらいが命にかかわる恐れがある怖い乳頭がん、すなわち「高危険度乳頭がん」です。

乳頭がんは、成長が遅いので10年生存率で成績を見ます。杉谷さんによると、癌研病院での低危険度乳頭がんの10年生存率は99パーセント。一方、高危険度乳頭がんの10年生存率は69パーセントだそうです。怖いがんといっても、他の進行がんに比べるとそう治療成績が悪いとは言えません。

乳頭がんには、いくつかがんの常識に当てはまらない性質があります。よく、若い人のがんは進行が早いといいますが、乳頭がんの場合若い人のほうがよく治ります。怖いがんは、ほとんどの場合50歳以上の人にできるのです。

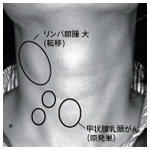

また、ふつうがんではリンパ節転移があると進行がんといわれ、転移がない人に比べると治療成績が落ちるものです。ところが、杉谷さんによると「乳頭がんの場合は、小さなリンパ節転移があってもとくに生死には影響がない」といいます。実は、乳頭がんは早くからリンパ節転移を起こしやすく、顕微鏡で見ると8割以上の人にリンパ節転移があるそうです。しかし、だからといって生命にかかわるわけではないのです。「リンパ節転移がたくさんあると、多少再発の危険は大きくなりますが、再発しても怖くないがんなら生命に別状はないことがほとんどです」と杉谷さんは語っています。リンパ節転移があっても、リンパ節に再発してもすぐさま生命が脅かされるわけではない。そういう意味で、乳頭がんは、がんらしくないがんなのです。

実際に怖いがんと怖くないがんとを区別する方法にはいくつかのものがありますが、おおむね、

- 肺や骨など、遠隔臓器に血行性に転移(遠隔転移)している

- 年齢が高くて(45~50歳以上)、

- がんが甲状腺の外に浸潤して、声帯を動かす神経(反回神経)、気管や���道など周囲の組織に食い込んでいる

- がんが大きい(4~5センチ以上)

- 大きなリンパ節転移がある(3センチ以上)

といった項目に該当するものが怖いがんである可能性があります。顕微鏡的な小さいリンパ節転移の有無は問題になりません。「周囲の組織にがんが浸潤すると、声嗄れや呼吸困難、血痰、嚥下障害(飲み込みの障害)などの症状が現れ、数カ月単位で進行していく」といいます。逆に言えば、とくに病的な症状もなく甲状腺のシコリで異常に気づいたという場合には、まず怖くないがんとみてよいのです。

近年、超音波検査の普及により1センチ以下のごく小さな乳頭がんが、無症状のまま偶然に発見されるケースも増えています。これらの微小乳頭がんは、低危険度乳頭がんの最たるもので、生涯にわたり無害に経過することも多いといいます。これまでがんは見つかり次第切るものでしたが、微小乳頭がんに対しては癌研病院のように、無症状(明らかな転移、浸潤がない)で小さいままである限り、手術せずに経過観察を勧める施設も現れています。

日米で異なる治療の考え方

甲状腺乳頭がんとリンパ節

転移が起こっている例

では、実際に治療はどのように行われるのでしょうか。杉谷さんによると、怖くないがんを放置して怖いがんに変わる可能性も極めて低いそうです。何10年と経過しても、とくに悪さをしない乳頭がんもあります。「もともと、高危険度の乳頭がんと低危険度の乳頭がんは、がんの種類が違う」と杉谷さんは考えています。

しかし、低危険度の乳頭がんであっても、ある程度の大きさのものは、放置するとさらに大きくなります。甲状腺の周囲には、気管や食道、声帯など重要な器官が密集しているので、がんが大きくなるとこうした組織に悪影響を及ぼす可能性があります。こうした危険を未然に防ぐために、怖くないがんであっても治療を行うのです。

この治療法に、日米で大きな違いがあります。アメリカの場合、がんの大きさや広がり、怖いがんか怖くないがんかに関係なく、乳頭がんは甲状腺を丸ごと切除(甲状腺全摘術)してしまいます。その上で、放射性ヨードによる転移の診断と治療を行い、生涯甲状腺ホルモンを多めにして飲みつづけるのが、標準的な治療法です。

※リンパ節郭清は術前検査による明らかなリンパ節転移の範囲に応じて行う

甲状腺を全て摘出して、前述のように放射性ヨードを服用すれば、転移した甲状腺がん、すなわち甲状腺の細胞の性質を持つ細胞に取り込まれます。つまり、転移が診断できる上、内照射による放射線治療ができるわけです。さらに、多めに甲状腺ホルモンを飲んでいれば、甲状腺刺激ホルモンの分泌が抑えられて、再発の予防になるという考え方です。

一方、日本の場合は超音波検査でがんの広がり方を見極め、それに応じてできるだけ甲状腺を温存する手術を行います。実際には、乳頭がんが甲状腺の片側に限っている場合は片側半分だけを切除する腺葉切除を行い、甲状腺の全摘手術はがんが甲状腺全体に広がっていたり、頸の両側のリンパ節に転移している場合に限って行います。がんの広がり方によっては腺葉切除に加えて、反対側の腺葉を部分的に切除する亜全摘手術を行う場合もあります。つまり、怖くないがんなのだから、できるだけ甲状腺を残し、手術後の補助療法は基本的に行わないという考え方です。

また、リンパ節の郭清は明らかなリンパ節転移が認められない場合には甲状腺の周囲のみで、超音波やCT検査でリンパ節転移が明らかな場合にのみ側頸部や*縦隔の郭清を行います。その結果が、10年生存率99パーセントという数字なのです。残念ながら、日米どちらの治療法が優れているのか、厳密な証明は行われていません。これを、患者としてはどう考えればいいのでしょうか。

*縦隔=肺と肺の間の胸腔の中央部分

全摘と温存、どちらを望むかは明白

杉谷さんは、アメリカ式の全摘手術のメリットは「まず、残った甲状腺からがんが再発することがないことです。再手術になると癒着などのため、手術が大変になります」と語っています。しかし、日本では超音波診断が欧米以上に普及しており、甲状腺内部での小さな転移まで念入りに調べられます。その診断に基づいて甲状腺の温存手術が行われるので、実際に残した甲状腺からの再発率は、癌研病院では1パーセント台と極めて低いのです。

全摘のもうひとつのメリットは、手術後すぐに放射性ヨードが使えることです。そのために、CTでも見えないような微細な肺転移などがすぐに見つかり、治療が行える可能性があります。しかし、「手術前のCT検査でひっかからず、あとから肺などの遠隔転移が出てくるのは1~2パーセントです。しかも、放射性ヨードを取り込むような転移巣は、がんとしてはよく分化した性質のおとなしいがんですから、10年、20年放置しても平気なことも多いのです。微細ながんであれば、なおさらです。そういうがんのために一律に甲状腺を全摘して放射性ヨードによる治療を行う必要があるのかどうか」と杉谷さんは疑問を投げかけています。

もうひとつ、甲状腺を全摘した場合、甲状腺で産生される*サイログロブリンというタンパク質が0になります。もし、手術後、血液検査でこのタンパク質の値が徐々に上がってくるようならば、これを再発の目印にできるのです。甲状腺が残っていると、サイログロブリンは0にはなりませんし、もし残った甲状腺に良性の変化があったりすると、それだけでサイログロブリンは高値になり、がんの再発のマーカーにはなりません。「ただサイログロブリンを目安にしなくても、再発の多くは超音波やCTなどの画像検査で直接見つけられます」と杉谷さん。

つまり、アメリカ式の無差別に甲状腺を全摘して放射性ヨードを投与するという重厚な治療法で、恩恵を受ける人はごく限られているのです。大多数の人にとっては、過剰な治療にもなりかねないのです。実際に、甲状腺を全摘するか、温存するかで患者の負担も大きく異なります。全摘手術を行えば、甲状腺の裏側にあってカルシウムの調節をする大切なホルモンを出す副甲状腺の機能が低下する可能性がありますし、声帯を動かす反回神経を傷つけて声がかすれてしまう可能性も高くなる上、甲状腺ホルモンを生涯、薬で補充しなければなりません。また、放射線ヨードによる検査や治療の際には、一定の期間甲状腺ホルモンの補充を中止し、あえて甲状腺ホルモン不足の状態にする必要があり、患者にとっては辛いものです。

「甲状腺の場合、全摘手術も上手にやれば温存手術と比べて、胃、直腸や乳腺などの場合ほど患者さんの術後の生活が変わるわけではありません。しかし、どちらが患者さんにとって楽かは明らかです」と杉谷さん。日本でも、一部にはアメリカ式の治療法を採用している病院もありますから、どちらの治療法を望むのか、患者さん自身が選択する必要があります。

*サイログロブリン=甲状腺だけで作られる特殊なタンパク質。甲状腺疾患の場合に出てくる