進行別 がん標準治療 がんの「種類」を見定めることが治療選択のポイント

甲状腺がんの種類別治療法/髄様がん

リンパ節転移が予後を左右する

これは、甲状腺の傍濾胞細胞ががん化したものです。家族性に起こる遺伝性のものと、遺伝に関係なく起こるタイプ(散発型)が半々です。

髄様がんの疑いがあった場合、血液検査でカルシトニンと*CEAの値を調べれば、確実に診断がつきます。髄様がんは乳頭がんと違って、リンパ節転移の有無が予後を決める重要な要素で、遠隔転移は肝臓に起こりやすいそうです。

遺伝性の髄様がんは、10番目の染色体上にあるRETという遺伝子の異常が原因で、これがあれば100パーセント髄様がんになります。この場合、6~8割は副腎にも*褐色細胞腫という腫瘍ができるのが特徴です。そのため、遺伝子検査で異常が発見されれば、予防的に甲状腺を摘出するという選択肢もあります。

遺伝性の場合には甲状腺全体にがんが多発するので、甲状腺の全摘を行います。散発型の場合、欧米ではやはり全摘をしますが、日本では腺葉切除などで甲状腺を温存するのがふつうです。リンパ節郭清は念入りに行われる場合が多いようです。縦隔のリンパ節に転移・再発することがあり、可能なら手術を行います。肝臓などに遠隔転移を起こすと、確実な治療法はないのが現状です。癌研病院での、髄様がんの5年生存率は73パーセントです。

*CEA=がん胎児性抗原。最もよく知られている腫瘍マーカー

*褐色細胞腫=副腎や副甲状腺にできる腫瘍。突発的な高血圧を引き起こし、突然死の原因になることもある

甲状腺がんの種類別治療法/未分化がん

いかに延命期間を延ばすか

甲状腺がんの1~2パーセントでごく稀ながんですが、非常に悪性度の高いがんとして有名です。急速に進行し、1年以上生存することはまれです。

頸にできたシコリが急激に大きくなって気づくことが多く、たいていは声が出ない、ものが食べられない、呼吸が苦しいなど激しい症状を伴います。「高危険度乳頭がんを見逃して放置したり、高危険度乳頭がんが再発を繰り返しているうちに、��分化がんに変わってしまうことがある」そうです。検診で指摘された自覚症状のないような腫瘍が未分化がんである、というようなことはまずありえません。

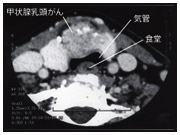

乳頭がんが気管に浸潤している例

(頸部CT画像)。気管が変形している

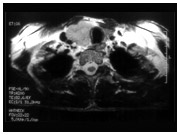

放射線と抗がん剤の併用療法が

奏効した例(治療前)

縦隔腫瘍は残存、

治療開始から2年2ヵ月生存中

未分化がんの場合は、手術や放射線治療、抗がん剤などを組み合わせて治療を行います。標準といえる治療はありませんが、抗がん剤はアドリアシン(一般名ドキソルビシン)とシスプラチン(商品名ブリプラチン、ランダ)、エトポシド(商品名ラステッド、ベプシド)の3剤併用、最近はタキソール(一般名パクリタキセル)と放射線治療を組み合わせたり、他の抗がん剤の組み合わせも行われています。しかし、遠隔転移が出てくると、患者さんを救う術はないのが現状です。したがって、患者さんの年齢や病状によっては、苦痛の緩和のための治療のみにとどめる場合もあります。

この他、悪性リンパ腫が甲状腺にできることもありますが、「もともと*橋本病を持っていた患者さんに多い」そうです。この場合は、抗がん剤と放射線による治療が中心で、甲状腺に限局していれば治る率は高いそうです。

*橋本病=慢性甲状腺炎。甲状腺に対する自己抗体が原因で慢性的な炎症が起こる病気