子宮体がんの治療は遺伝子診断による個別化治療へ

組織型の類似性を治療に生かす

組織型の類似性について詳しく見ると、子宮体がんで最も多いのが類内膜腺がんだが、卵巣がんにも類内膜腺がんはあり、メジャーな4タイプの1つだ。そして、子宮体がんの予後不良型である漿液性腺がんは、卵巣がんの一番メジャーな組織型。子宮体がんの中では割合は少ないが、近年増えていることは先に述べた。

織田さんは「子宮体部の漿液性腺がんと卵巣の漿液性腺がんは似たような遺伝子の異常を示しています。共通性をきちんと認識して、抗がん薬による治療の幅を子宮体がんの方に広げていくことが、すぐに取りかかれる対応策だと思います」と既存薬の子宮体がんへの適応拡大を、現実的な問題としてすぐに取りかかるべきとしている。

ホルモン薬でも選択が広げられる

抗がん薬だけではなく、ホルモン薬でも同じような状況にある。同じホルモン依存性のがんとして、乳がんとの比較を考える。

乳がんでは、がんの増殖に関わる女性ホルモンであるエストロゲンの働きを抑えるために、*タモキシフェンやアロマターゼ阻害薬等がある。これらにはいろいろな種類があるが、一方、子宮体がんで使えるのは別の作用機序をもつ*ヒスロンHによるMPA療法のみ。

MPA療法とは、エストロゲンとは別の女性ホルモンであるプロゲステロン(黄体ホルモン)を使用した治療法で、子宮体がんと子宮内膜異型増殖症においては、唯一保険適用されているホルモン薬剤である。人工的に合成された黄体ホルモン作用を持つ物質を大量に投与してエストロゲンとのバランスを変えることにより、がんの増殖をコントロールする。

「エストロゲンががんを増殖させることが分かり、乳がんでは数種類の抗エストロゲン作用を持つ薬が使えるのに対し、同じホルモン依存性である子宮体がんには保険適用されていません。とくにアロマターゼ阻害薬は、閉経後の乳がんの方に広く用いられています。海外の臨床試験では、子宮体がんでもMPA以外のホルモン薬がいろいろ使われています。治療薬の種類を広げる上で、将来的にはMPA以外のホルモン薬も使えるようになればよいと思っています。

ホルモン依存性のがんは予後が良いので、薬剤の成績のよさを出すのが難しいということが、承認が進まない背景にあるようです。また、ホルモン薬の作用は乳腺と子宮内膜で異なるため、タモキシフェンのようにかえって子宮体がんのリスクを上げる場合もあります」

一般にホルモン薬は薬価が抗がん薬ほど高くない場合が多く���子宮体がんには保険適用されていないものの、ジェネリック(後発医薬品)が多種類出ており、自費であっても1カ月の負担額が1万円程度で服用できるものがある。ホルモン受容体を発現している類内膜腺がんに有効な薬剤がMPA以外にも存在する可能性が期待される。

「しかし、漿液性腺がんのようにホルモン依存性ではないタイプには効きません。あくまでも主治医との話し合いで、MPAを含めたホルモン治療を受けるかを決めることが大切です」

*タモキシフェン=商品名ノルバテックスなど *ヒスロンH=一般名メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

「バスケットトライアル」による探索

今後はさらに治療選択が広がることが期待される。日本でも独自の臨床試験が行われている。その1つに分子標的薬のペリフォシン(一般名)の第Ⅱ(II)相試験があり、このほど登録が終了した。東京大学医学部附属病院も参加している。

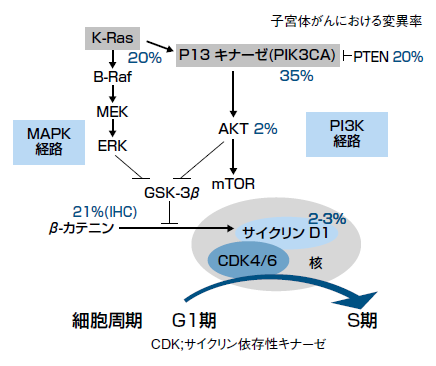

「子宮体がん、子宮頸がん、卵巣がんの共通性を狙った臨床試験です。がんの細胞が増殖するときには、PI3キナーゼ(PI3K)とAKTという遺伝子に異常があるものが多いことがわかり、これを狙い撃ちすることで細胞増殖を断ち切ろうという新しい分子標的薬について研究が進められています」(図5)

そしてこの試験の特徴は1つのがん種に絞るのではなく、同じ遺伝子変異を持つがん種を横断的に調べてみようという点だ。このように、特定のがん種ではなくがんの個性が同じものを合わせて行う臨床試験をバスケットトライアルという。

がん種別に行うと、例えば子宮体がんといっても類内膜腺がん、漿液性腺がんという個性の異なるがんが混在する集団になってしまうので、対象の治療薬が、ある個性のがんには効いているとしても、効かないがんもあるので効果が希釈されてしまう。しかし、ある特徴をもっているがんを、がん種を超えて対象にすれば、密度が高まり試験による薬の成果も顕著に現れる。抗がん薬の適応が広がっていく可能性がある。

「変異がある群で新薬にどれくらい効果があるかをみるのが狙いですが、PI3Kに変異がない人でも同薬剤が有効な人がいると予想されるので、客観的に評価するためのバイオマーカーの探索(他の関連する遺伝子の変異検索など)も含まれています。共通の個性を持っているがん細胞を狙い撃ちしようという治療選択が出てくることが期待されます」

織田さんが注目しているのが、PARP阻害薬。PARP阻害薬とは、遺伝性乳がんや卵巣がんの原因であるBRCA1、BRCA2遺伝子の変異によりがん化した細胞に対して作用する分子標的薬だ。

PARP阻害薬にも注目

「欧米では2014年末から、この遺伝子変異があれば再発卵巣がんに使ってよいことになりました。卵巣がんで使用可能ということは、特徴がよく似ている子宮体がんの予後不良な漿液性腺がんにも有効な人がいるのではないかと思います。ケースによってはBRCA1、BRCA2の異常と同様の性質をもつがん細胞が含まれているかもしれません。もちろん卵巣がんからになるでしょうが、日本でも承認が待たれます」

織田さんが見据えるのは、幅の広い個別化治療の実現だ。

「分子標的薬を含め、その人、その人に合った治療薬が見つかる可能性が広がります。予後の良い類内膜腺がんはホルモンで攻めるのも1つですし、予後不良ながんにはPARP阻害薬、アバスチンなど効く可能性のある薬があります。患者さんに合わせて個別に分けた治療が行えれば、今までの治療を超える可能性があると考えています」

同じカテゴリーの最新記事

- ICIとPARP阻害薬の併用療法が日本で初承認 進行・再発子宮体がんの新たな治療が今後も次々と!

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 症例数はまだ少ないが、高齢者や併存症を持つ患者にも対応可能 子宮体がんにおける重粒子線療法の今

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 子宮体がんの術後補助化学療法で再発を防ぐ