基本は手術。が、高リスクの場合、化学療法の効果が注目される 要注意! ただ今増加中の子宮体がんの最新治療

治療はまず手術を行い進行度などを調べる

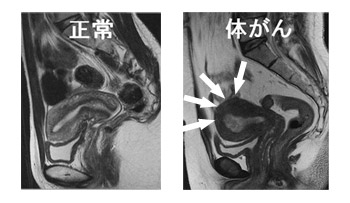

細胞診や組織診で子宮体がんと診断がついたら、次に超音波検査やCT(コンピュータ断層撮影)、MRI(核磁気共鳴画像法)などの画像検査が行われる。がんがどこまで進行しているかを調べるのが目的だ。

- 0 内膜増殖症(浸潤がない)

- 1 浸潤があるが体部限局

- 2 頸部に広がる

- 3 子宮外へ進展

- 4 遠隔転移または膀胱や直腸に浸潤

治療法はがんの広がりによって決まるわけだが、多くの場合、CTやMRIだけでは、がんがどこまで広がっているかはわからない。そこで、子宮体がんの場合、まず手術をするのが基本となる。手術は単純子宮全摘術(子宮だけを摘出する手術)に、卵巣と卵管、場合によってはリンパ節(骨盤リンパ節、傍大動脈リンパ節)を加えて切除する。

「手術をして、切除した組織を顕微鏡で調べます。その結果、がんがどこまで広がっているかが明らかになるのです。たとえば、卵巣などに転移していることがわかれば、その患者さんは3期なので、追加で化学療法や放射線療法をすることになります」

手術で取った組織を調べると、がん細胞の悪性度も明らかになる。それによって、転移のしやすさがわかるわけだ。

「0期の場合を子宮内膜異型増殖症(子宮内膜に正常の細胞とは顔つきが異なった異型細胞が増えている状態)といいますが、これも手術で子宮全部を取ってみないと正確な診断がつきません。子宮内膜異型増殖症と思われていても、手術した結果子宮がんが見つかる人が3~4割はいます」

こうした現実があ���ため、0期と思われるものも含め、正確な診断をつけるためにも、とにかく手術が行われるのである。

リンパ節を取るかどうかは再発リスクで判断する

手術では、子宮に加え、卵巣、卵管までは切除するのが基本。子宮体がんは卵巣や卵管に転移しやすいからだ。

一方、リンパ節を取るかどうかは判断が難しい。基本的には、病理検査でがんの悪性度が高いとわかった場合、あるいは超音波検査やMRIでがんが筋層の深くまで浸潤しているとわかった場合には、リンパ節を取ることになる。

「骨盤リンパ節だけ取るか、腹部の傍大動脈リンパ節まで取るかについては、統一された基準はありません。日本でも、施設によって、少しずつ違った基準で治療が行われています」

骨盤リンパ節と傍大動脈リンパ節を合わせると、その範囲は非常に広くなってしまう。全部取り除いた場合には、副作用として、リンパ浮腫(手足にリンパ液が過剰にたまってむくみを引き起こす状態)など、いろいろな症状が引き起こされることになる。そこで、無駄にリンパ節を取り除かなくてもいいように、センチネルリンパ節生検の研究が進められている。

センチネルリンパ節とは、がんがリンパ液に乗って到達する最初のリンパ節のこと。がんに色素などを注射し、その流れを追うことでセンチネルリンパ節を探し出し、そこだけ取って生検を行う。もし、そこにがんが見つからなければ、その先のリンパ節に転移している可能性はないとして、他のリンパ節を残すのである。

「子宮体がんのセンチネルリンパ節生検は、東北大学が開発し、世界に広まりつつあります。ただし、現在行っているのは、世界でもまだ10施設ほど。日本では東北大学だけです」

患者さんのQOL(生活の質)を考えると、ぜひ普及してほしいものである。

再発リスクが高い場合は放射線や化学療法を追加

手術をして病理検査を行った結果、再発のリスクが高いと考えられる場合には、放射線療法や化学療法を追加する。欧米では放射線療法が広く行われていたが、日本では、化学療法が行われることが多い。

「世界中でいろいろな研究が行われていますが、放射線療法と化学療法を比較した臨床試験では、少なくとも同等か、化学療法のほうがいいという結果が出始めています」

化学療法で使われているのは、次のような抗がん剤だ。

▼アントラサイクリン系……アドリアシン(一般名ドキソルビシン)

▼プラチナ系……ランダまたはブリプラチン(一般名シスプラチン)、パラプラチン(一般名カルボプラチン)

▼タキサン系……タキソール(一般名パクリタキセル)、タキソテール(一般名ドセタキセル)

同じ系統の薬が重ならないようにして、3つの系統から2剤か3剤を併用する。1回投与した後は3~4週間あけるようにし、それを6~9回繰り返す。

「日本で最もよく使われているのは、パクリタキセルとカルボプラチンの組み合わせです。他の組み合わせに比べてよく効くというエビデンス(科学的根拠)があるわけではないのですが、副作用が比較的軽く、外来でも治療しやすいためでしょう」

どの組み合わせが最も効果的かを調べる臨床試験は、現在進行中だという。

また、最近の話題としては、化学療法と放射線療法を併用する治療法が注目されている。ヨーロッパで臨床試験が進められているが、放射線療法単独や化学療法単独よりも、優れた治療成績を示す途中経過が出ている。

「子宮頸がんではすでに化学療法と放射線療法を併用する治療が標準治療になっていますが、これから5~10年ほどで、子宮体がんでもそうなっていく可能性があります」

妊娠を望む患者に行うホルモン療法

「子宮体がんとわかったが、どうしても子どもを産みたい」

そういった患者さんに対する治療法もある。それが、ホルモン療法による治療だ。標準治療ではないが、条件がそろえば受けることができる。

進行度は0期か1a期(子宮筋層への浸潤がない段階)で、なおかつがん細胞の悪性度(グレード1~3に分類)がグレード1であることが必要となる。

「進行度と悪性度で問題がないことに加え、患者さん本人が妊娠を強く望んでいることと、本人や家族がこの治療法をよく理解していることが必要です」

ホルモン療法ではプロゲステロンを大量に投与し、3~6カ月後に子宮内膜の全面を取り除く全面掻爬を行う。そうすることで、がんがなくなる人が8~9割いる。そして、最終的に3割くらいの人が妊娠している。

ただ、ホルモン療法が可能な進行度と悪性度であれば、手術を受ければ、ほぼ100パーセントの確率でがんは完治する。ところが、ホルモン療法では、がんが消えない人がいるし、いったん消えても再発してくることがある。それが進行し、命を落とすことも考えられるのだ。

「ホルモン療法は安易に行うべきではありません。よく考えてから決断し、始めたらきちんとスケジュール通りに治療を進めることが大切。そして、効果が出ていないことがわかったときには、すぐに手術に切り替える必要があります」

ホルモン療法がうまくいき、子どもが生まれた場合も、再発の危険がある。早い時期に子宮を摘出する手術を受けることが望ましいと言えるだろう。

(構成/柄川昭彦)

同じカテゴリーの最新記事

- ICIとPARP阻害薬の併用療法が日本で初承認 進行・再発子宮体がんの新たな治療が今後も次々と!

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 症例数はまだ少ないが、高齢者や併存症を持つ患者にも対応可能 子宮体がんにおける重粒子線療法の今

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 子宮体がんの術後補助化学療法で再発を防ぐ