渡辺亨チームが医療サポートする:子宮体がん編

おりものに不安を抱いたのが的中。専門病院で「子宮体がん」と

杉山徹さんのお話

*1 おりもの

医学用語では「帯下」といい、健康であっても少量はあります。普通はさらさらした液状で、色は無色透明か少し白っぽかったり黄色っぽい場合もあります。無臭でかゆみや痛みを伴うことはありません。

帯下の量や性状は年齢によって異なり、妊娠可能な年代なら、月経周期が影響します。月経と月経の中間の排卵期の帯下は量が多めで、粘ばり気を持ちます。

閉経以降は女性ホルモン(エストロゲン)が減るので、多くの場合帯下の量は減少します。腟粘膜が薄くなって一部剥がれる現象が起き、かゆみやヒリヒリした痛みを伴う黄色っぽい帯下がしばしば出現します。

帯下の異常は量の異常と性状の異常に分けられます。量が増えてきたり、濃く粘り気がある、膿のような状態、血液が混じった色、いやな臭い、痛みを伴うことなどは何らかの病気の可能性があります。異物や感染症のために腟に炎症が起こったり、悪性疾患の恐れもあります。

腟、子宮頸部、子宮内膜のがんが原因で生じる帯下は一般に出血を伴います。少量の出血は腟内などで一旦溜まるため、しばしば褐色になります。

*2 子宮がん検診

子宮がんには子宮頸がんと子宮体がんがあります。集団検診の「子宮がん検診」は通常、子宮頸がんの検診です。頸がん検診で「異常なし」でも不正出血を繰り返す場合など、自発的に婦人科で子宮体がん検診を受けることをお勧めします。

*3 内診と経腟超音波検査

内診とは腟及び直腸に入れた指と腹部の上にあてた手で子宮や卵巣を挟むようにして子宮や卵巣の大きさ・形や周囲の臓器との関連を診察するものです。併せて腟の中から超音波検査(経腟超音波検査)を行うことが標準的診察法となっています。これらの検査で子宮頸管や内膜の異常が疑われれば、子宮頸部や体部の細胞の検査をします。

*4 子宮細胞診

子宮体がんのチェックでは、子宮の入り口から細い管を子宮内に挿入して細胞を採取します。検査中やその後に痛みがあります。手探りで細胞を擦りとるため、診断精度に問題があり、がんが見落される場合もあります。1回異常が出なくても症状が続く場合は繰り返し検査を受けることをお勧めします。

採取した細胞はガラス板上で引き伸ばし、ホルマリンなどで固定し、染めた後に顕微鏡でがん細胞の有無を調べます。結果がでるまで1週間位かかります。

*5 子宮体が��

子宮がんには子宮体がんと子宮頸がんがありますが、日本では1980年代中頃までは、子宮がんに占める体がんの割合は15パーセントほどでした。それが増え続けて1999年には30パーセントを超え、現在は40パーセント前後にまでなっています。子宮頸がんは急激に減少しています(図2)。

子宮体がんは、欧米では婦人科のがんで1番多いがんです。日本でも増えている背景には、人口の高齢化に加えてライフスタイルの欧米化があると考えられます。

年齢からいえば子宮体がんにかかりやすい年齢は、40歳代後半から増加し、50歳代から60歳代の閉経後にピークを迎え、その後減少します。近年、子宮体がんは年齢に関係なく増加傾向にあります。

子宮体がんの95パーセント以上は子宮の内側にある子宮内膜から発生し、これを子宮内膜がんといいます。閉経前は受精がなければ子宮内膜が月経として毎月次々と剥がれ落ちていくのでがん細胞ができても残りにくいのですが、月経がなくなればがん細胞が残って増殖しやすくなるというわけです。ただし、日本では閉経前や若年性の子宮体がんの割合が徐々に増えています。

子宮体がんは卵巣がんや乳がんと同じようにエストロゲンという女性ホルモンが促進因子として働いています。さいわい体がんは婦人科がんの中では、治りやすい部類に入ります。早期から進行がんも含めて、体がん全体の5年生存率は71パーセントに上っています。早期発見が多いことが大きな要因となっています。

*6 異型増殖細胞

本来、子宮壁の内側を覆う子宮内膜は月経として剥がれ落ちて毎月入れ替わっています。しかし、月経不順な方や不妊症の人では内膜の剥離が不十分で時にこれが増殖を開始し、子宮内膜増殖症となります。

子宮内膜増殖症は細胞に異型がないタイプと異型があるタイプがあります。このうち複雑に増殖する子宮内膜異型増殖症はがんに接近した病気で約30パーセントは子宮体がんに進展します。病理診断でも初期がんとの鑑別が難しい場合も多く、臨床的には子宮体がん0期として扱われます。手術をして正確な病理診断を行うことが必要です。

*7 子宮体がんの危険因子

子宮体がんの発生は、閉経後の女性、未婚の女性、妊娠・出産の経験がないか少ない女性に多く見られます。また、動物性脂肪を好む肥満体の女性に多く見られ、標準体重(BMI22)の女性に対して、肥満(BMI25以上)の子宮体がん発生率は2.5倍といわれます。また、糖尿病、高血圧の家族歴との関連が指摘されています。また乳がん治療に使われるタモキシフェンというホルモン剤を長期間使っていると子宮体がんになる確率が上がるといわれています。これらの子宮体がんの危険因子はエストロゲンを高める環境といえます(表1)。

| 因子 | 相対危険度 | |

|---|---|---|

| 早期初経 | 1.5~2 | |

| 晩期閉経 | 2~3 | |

| 未経産 | 2.3 | |

| 多のう胞性卵巣 | 5~7 | |

| 肥満 | 21~50lbs(10~23kg) | 3 |

| 50lbs(23kg)> | 10 | |

| エストロゲン単純補充療法 | 4~10 | |

| タモキシフェン | 2~3 | |

| 異型増殖症 | 8~29 | |

| 喫煙 | 0.5 | |

| 経口避妊薬 | 0.3~0.5 | |

子宮体がんはエストロゲンによって増殖する1型と呼ばれるタイプと、エストロゲンに関係なく発症する2型と呼ばれるタイプに分けられます。

1型は若年者や閉経前の中年女性に発症することが多く、子宮体がん全体の約70パーセントを占めています。過剰なエストロゲンのために増殖症性の病変を経た末に発生するものと考えられています。細胞の中にあるエストロゲンやプロゲステロン(黄体ホルモン)の受容体が陽性で、あまり増殖スピードが早くない高分化または中分化の類内膜腺がんという種類で、浸潤も表層に限られていて、リンパ節転移はなく、予後は良好なタイプです。これらのがんはエストロゲンの持続的刺激を受けているため、肉眼的に内膜全体が厚くなっていて、その一部ががん化しているというケースが多く見られます。肥満、糖尿病など、エストロゲンに関連した危険因子を持っています(表2)。

2型はエストロゲン依存性ではなく、増殖症を経ずに発症することが多いといわれています。閉経後の発症が多く、筋層浸潤が深く、臨床進行期が進み、リンパ節転移も高率です。

リスクを下げる要因として、喫煙と経口避妊薬(ピル)があります。喫煙はニコチンがエストロゲンの低下を促してリスクを低下させるという説がありますが、詳しいことはわかっていません。ピルは内膜の剥離を促すので、がん細胞ができてもはがれていくのではないかと考えられます。

| 特徴 | 1型 | 2型 |

|---|---|---|

| エストロゲン | 依存性 | 非依存性 |

| 年齢 | 閉経周囲/閉経前 | 閉経後 |

| 肥満 | 有 | 無 |

| 組織型 | 類内膜型腺がん | 類内膜型腺がん/特殊型腺がん |

| 組織分化度 | 高分化・中分化 | 低分化 |

| 浸潤 | 表層 | 深層 |

| 転移 | まれ | しばしば |

| 臨床進行期 | 早期 | 晩期 |

| 前駆病変 | 増殖症 | 上皮化生 |

| 予後 | 良好 | 不良 |

*8 子宮体がんの症状

子宮体がんは比較的初期のうちから不正性器出血が起こります。「生理でもないのにおかしな出血が長く続く」、「性交後に出血がある」、「閉経後に出血がある」、さらに「褐色のおりものがある」「下着が汚れる」といった場合は、子宮体がんを疑う必要があります。ほかに、排尿痛または排尿困難、性交時痛、骨盤領域の痛みなどの症状が現れることもあります。

一般に、がんは症状が出てからでは遅いといわれます。ところが、子宮体がんの場合は早くから出血が起こるので、症状が出てからでも早期のケースがかなり多くあります。子宮体がんの3分の2は、子宮内膜に限局した状態で発見されているのです。

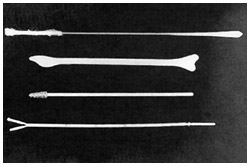

*9 組織診

子宮内膜組織を採取する器具

細胞診で子宮体がんが疑われた場合、子宮内膜組織診によってがんか否かの確定診断が行われます。組織の採取は、腟から子宮体部まで管を入れて、小さな細いさじのような器具でひっかいて行います。取り出した組織は薄い切片にして染めた後、顕微鏡で診断(病理診断)します。このとき、同時にがんのタイプ(組織型)と顔つき(分化度)がわかります。これが、体がんの性格をみるには非常に重要な要素になるのです。患者さんにかかる負担が大きい検査で、検査に要する時間も長くなるため、麻酔を併用する場合もあります。結果がでるまで1週間くらいはかかります。すなわち、組織を採取し、これを顕微鏡で見てがんかどうかを診断します。

同じカテゴリーの最新記事

- ICIとPARP阻害薬の併用療法が日本で初承認 進行・再発子宮体がんの新たな治療が今後も次々と!

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 症例数はまだ少ないが、高齢者や併存症を持つ患者にも対応可能 子宮体がんにおける重粒子線療法の今

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 子宮体がんの術後補助化学療法で再発を防ぐ