渡辺亨チームが医療サポートする:子宮体がん編

おりものに不安を抱いたのが的中。専門病院で「子宮体がん」と

杉山徹さんのお話

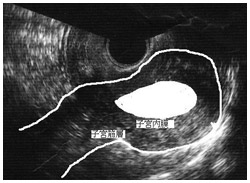

*1 子宮体がんの画像診断

超音波でとらえた子宮体がん

超音波でとらえた子宮体がんの説明

子宮体がんの診断のためには初回診察時、内診後に経腟超音波(エコー)検査を行います。この観察後に細胞や組織の検査が行われ、組織診で子宮体がんであることが確定した場合は、CTやMRIなどの画像診断で子宮内・外へのがんの拡がりや転移の有無をチェックします。こうした検査でおおよその進行度が推定でき、治療方針を立てる際に重要な情報となります。

◆超音波検査

超音波を発信し、体の組織に当たって反射してきた音波を捉えて画像を得る検査です。放射線を浴びる心配はありません。苦痛を伴わず、簡便であるため、患者さんの負担が少ないというメリットがあります。

腹部に超音波発信器を当てて検査する腹部エコーでは腸が邪魔して子宮のなかの観察では精度が落ちます。

一方、腟のなかに細い超音波を出す器具(プローブ)を入れる経腟超音波検査では、子宮内膜が不正に厚くなっていればがんが疑われます。

◆CT検査

放射線を用いて体を輪切りにした断面を連続的に撮影し、コンピュータ処理で非常に鮮明な画像を得ることができます。周囲の臓器、とくにリンパ節転移の有無を調べるには有用な検査です。

◆MRI検査

臓器を構成する成分によって体内の詳細な情報を読み取っていろいろな角度から連続的な体の縦や横切りの画像を得ていく検査です。CTと異なり磁気を用いますので、放射線被曝がなく、子宮にそった断面が撮影できるので、がんが子宮筋層をどの程度侵しているかを読み取ることができます。また、子宮周囲の近傍臓器との関係などをよく把握することができるため子宮体がんの手術前の検査としては大変役立つ情報が得られます。

*2 子宮体がんの進行期分類

子宮体がんの進行度は、原則的に手術により決定され、1期から4期に分けられます。手術前に行われる検査で、おおよその拡がりは推定されますが、子宮体がんはお腹のなかや体の深い部分で拡がっていくがんなので、実際に手術をしてみて初めてリンパ節転移が見つかる場合もあります。そのため子宮体がんの正確な進行期分類は手術治療後の病理検査結果に基づいて決められます。

| 0期 | 子宮内膜に正常の細胞とは顔つきが異なった異型細胞が増えている状態にある(子宮内膜異型増殖症) |

| 1期 | がんが子宮体部にのみある |

| 1a期 | がんが子宮内膜のみにとどまっている |

| 1b期 | がんの子宮筋層への浸潤が筋層の2分の1以内にとどまる |

| 1c期 | 子宮筋層への浸潤が筋層の2分の1を越える |

| 2期 | がんが子宮体部を越えて子宮頸部に拡がっているが、子宮の外に出ていない |

| 2a期 | 頸管内の浸潤が粘膜内にある |

| 2b期 | 頸管内の浸潤は粘膜を越えて深く浸潤している |

| 3期 | がんが子宮外に拡がっているが、骨盤の外には拡がっていない。または、骨盤内あるいは大動脈周囲のリンパ節に転移がある |

| 3a期 | がんが子宮の外の漿膜や骨盤の腹膜あるいは卵巣卵管に転移している。あるいは腹水のなかにがん細胞がある |

| 3b期 | 腟壁に転移がある |

| 3c期 | 骨盤内、あるいは大動脈周囲のリンパ節に転移があったり、基靭帯に浸潤している |

| 4期 | がんが骨盤を越えて身体の他の部位へ拡がったり、膀胱あるいは腸の内腔を侵している |

| 4a期 | 膀胱あるいは腸の粘膜までがんが浸潤している |

| 4b期 | 骨盤を越えた遠隔臓器転移や腹腔内や鼠径部のリンパ節に転移がある |

*3 内診と経腟超音波検査

内診とは腟及び直腸に入れた指と腹部の上にあてた手で子宮や卵巣を挟むようにして子宮や卵巣の大きさ・形や周囲の臓器との関連を診察するものです。併せて腟の中から超音波検査(経腟超音波検査)を行うことが標準的診察法となっています。これらの検査で子宮頸管や内膜の異常が疑われれば、子宮頸部や体部の細胞の検査をします。

*4 子宮体がんの手術

子宮体がんの最も標準的な治療法は手術です。標準的な手術は子宮をまるごと摘出し(子宮全摘術)、両側の卵管を含めて卵巣を摘出(両側付属器摘出術)、さらに骨盤内と大動脈周囲のリンパ節を郭清して転移しているかどうかを調べます。また、開腹時に腹腔内を洗浄してそこから回収した洗浄液中のがん細胞の有無を調べて、腹腔内への拡がりを判断します。このように正確にがん細胞のタイプや組織分化度に加え、腹腔内での拡がりやリンパ節転移の有無を確実に把握することが、初回手術の重要な役割です。この所見に基づき、術後治療の有無や方法が決定されます。ここできちんとした診断や切除が行われることで、生存期間の延長が可能となります。

子宮摘出の方法は単純性から広汎性まであり、子宮頸部深部まで進行したがんではよく広汎子宮全摘術が施行されます。しかし、広汎子宮全摘術では術後障害がしばしば起こることから、単純から準広汎子宮全摘術での治療を行う施設が増えています。

また、子宮体がんは直接、大動脈周囲のリンパ節に転移することがあり、このリンパ節を切除したり、生検(組織の一部を取ってがんの有無を調べる)することが必要になります。しかし、高齢者や肥満者に多い子宮体がんすべてにこの大動脈周囲リンパ節郭清術をするかしないかに関しては議論があるところです。子宮筋層を深く侵しているがん、低分化がんなどの危険因子とリンパ節転移と関連することがわかっているので、このような危険因子を有している患者さんに限って大動脈周囲リンパ節郭清術を行っている施設もあります。

まず、自分がどんな状況にあり、どんな手術が必要で、どんな手術を受けたかを知るべきです。すべての医師が腫瘍専門医ではありませんので、「先生にお任せします」はよい方法ではありません。

*5 妊孕性温存療法

妊孕性温存療法について解説された『子宮体癌治療ガイドライン』

年齢が40歳以下で、どうしても出産をしたいと強く希望する子宮体がんの患者さんは、子宮を残して、出産するための治療を選択できる場合があります。もちろんそのためにはかなり厳しい条件をクリアしなければなりません。

まず、進行度は早期で、あまりタチの悪くないがん細胞でなければなりません。すなわち、子宮内膜全面掻爬術を受けて、子宮内膜異型増殖症と呼ばれる0期か、子宮体がん1a期で高分化型の類内膜腺がんであることの診断が絶対必要条件です。

ただし、黄体ホルモン療法を行っても必ず効果があるという保証はなく、がんが進行してしまうことがあります。そのため、黄体ホルモン療法を行っている間は、定期的に検査を行いながら、うまく異常な細胞やがん細胞が消えた場合のみ排卵誘発剤などを使ってできるだけ早く、妊娠をはかるようにします。

このように妊孕性温存療法は再発リスクの高い治療法であり、確立された治療法ではなく、まだ、実験的な治療法であるという認識も必要です。医師としては患者さんへの十分なインフォームド・コンセントが必要であり、また大学病院など高度な医療技術を備えたごく限られた施設でしか行うことはできません。

*6 若年子宮体がん

年齢が40歳以下の子宮体がんをいい、日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会報告の2001年登録分によると子宮体がん全体の6.2パーセントが若年子宮体がんでした。一般に高齢者の子宮体がんより治療成績が良く、ホルモン治療の効果が現れやすいがんです。若年子宮体がんのなかで、子宮温存法の対象となる1a期は33パーセントを占めています。

*7 黄体ホルモン療法

1a期の高分化型類内膜腺がんの若年子宮体がんに対しては妊孕性温存療法で治療するという選択も可能です。基本的には子宮体がんの増殖を抑える作用のある、黄体ホルモンの働きをする薬を高用量内服します。黄体ホルモン剤はMPAという薬を用いるので、MPA療法ともいいます。ホルモン治療を行う際には子宮内膜を全て掻き出す子宮内膜全面掻爬が必要です。

黄体ホルモン療法は、子宮体がんの再発例やほかの治療法(手術、放射線、抗がん剤)を行っても反応がなくなったときにも用いることがあります。まれに肺などへの転移が消えた例も報告されていますが、一般には再発したり子宮内にがんがある場合はあまり効果は期待できません。

*8 ホルモン依存性子宮体がん

がん細胞に女性ホルモンのエストロゲンを取り入れるホルモン受容体があり、女性ホルモンを栄養にして大きくなる子宮体がんです。こうしたタイプのがんはエストロゲンの働きに拮抗する黄体ホルモン(プロゲステロン)を投与するホルモン治療によってがんの進行を抑えることが期待できます。子宮体がんのうちホルモン受容体がある人は3割ほど、高分化がんに限ると7~8割と考えられます。

同じカテゴリーの最新記事

- ICIとPARP阻害薬の併用療法が日本で初承認 進行・再発子宮体がんの新たな治療が今後も次々と!

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 症例数はまだ少ないが、高齢者や併存症を持つ患者にも対応可能 子宮体がんにおける重粒子線療法の今

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 子宮体がんの術後補助化学療法で再発を防ぐ