渡辺亨チームが医療サポートする:子宮体がん編

おりものに不安を抱いたのが的中。専門病院で「子宮体がん」と

杉山徹さんのお話

*1 排卵誘発剤

妊孕性温存療法のための黄体ホルモン療法ではMPAを高用量で長期間(約6カ月)用いるので、卵巣の働きが悪く(卵巣機能不全)なります。このままでは再びがんが出てくる確率が非常に高いので、治療後は排卵誘発剤を用いて早い機会の妊娠成立を目指します。黄体ホルモン療法後すぐ排卵誘発剤を投与されることもありますが、最近の研究報告では、26週間の妊孕性温存療法によりがんが消失した場合、さらに再発リスクを下げるため、3~6カ月間、ピルなどのホルモン剤を用いて人工的に月経を起こし(消退出血)、子宮内膜を毎月新しい状態にし、速やかに排卵誘発剤を投与する方法が推奨されています。

ただ、卵が育ってもうまく排卵できないことが多く、しばしば体外受精が用いられます。また、排卵が起こっても自然受精がうまくいかないことも多く、外から人工的に精液を入れる人工授精が行われます。しかし、無理な排卵誘発により、卵巣が過剰に刺激され、腹水が多量に溜まり、ショック状態になる(卵巣過剰刺激症候群)ことがあり、医師は十分な監視をしながら妊娠の成立を図ります。

*2 子宮体がんと卵巣がんの関係

子宮体がんの卵巣への転移率は、1期で5パーセント前後、2期で10パーセント前後と報告されており、臨床的に無視できません。そのため、子宮体がんでは進行期にかかわらず、一般に両側の卵巣と卵管は切除されます(両側付属器切除術)。若年子宮体がんでは卵巣がんが重複する頻度が高く、とくに40歳以下では高いと考えられています。

最近、日本で行われた妊孕性温存療法の研究では、卵巣がんや腹膜がんの発生率が高いことがわかり、残念ながら卵巣の温存は勧められません。卵巣を失うことにより更年期症状に類似した副障害が現れますが、一定期間がんの再発がなければ、将来ホルモン補充療法を受けることができるようになり、QOL(生活の質)の回復は可能となります。

*3 子宮体がんの術式

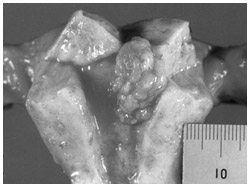

全摘された子宮体部(限局型の子宮体がんの例)

子宮体がんの前段階である子宮内膜異型増殖症(0期)と診断された場合でも、よく調べると17~50パーセントにがんが発見されます。そのため、妊孕性温存の希望がない場合は、子宮を丸ごと摘出し(子宮全摘術)、両側の卵管を含めて卵巣を摘出します(両側付属器摘出術)。さらに、転移の有無をチェックするために骨盤内と腎臓付近までの大動脈周囲のリンパ節の摘出あるいは生検が必要になります(骨盤内・傍大動脈リンパ節郭清術・生検)。また、胃から垂れ下がっているリンパ組織に富む大��の切除を行います(大網切除術)。こうした手術により1期の高分化がんなら5年生存率は90パーセントを超えることが報告されています。

子宮体がんでは術後に最終的な進行期が決定されますので、初回治療として手術療法が行われます。しかし、「標準」といえる術式はまだ確立されていません。子宮の摘出法には単純子宮全摘術、準広汎子宮全摘術、広汎子宮全摘術がありますが、子宮体がんでは単純もしくは準広汎の子宮全摘術が広く行われています。2期のがんでは子宮頸がんに準じて広く靭帯を含めて摘出する広汎子宮全摘術が行われることもありますが、周辺にある膀胱や直腸の術後障害が起こりやすくなります。

下村さんの例のように妊孕性温存療法が効果を示し、赤ちゃんを授かった後の治療に関しては、十分なエビデンス(科学的根拠)がありません。ですから無事にお産が終了したら、「子宮全摘術」と「両側付属器摘出術」を受けることが望ましいでしょう。

この温存治療の対象は1a期までで、リンパ節郭清術は原則的に不要でしょう。がんは初回治療が肝心で、再発すると治すことは容易ではありません。

- 腹腔内細胞診

- 単純~準広汎子宮全摘出術

(頸部浸潤が疑われる症例は準広汎子

宮全摘出術) - 両側付属器切除術

- 大網生検

- リンパ節郭清術(骨盤内・傍大動脈リンパ節*)

- *傍大動脈リンパ節郭清の適応

- 骨盤リンパ節(術中迅速組織診)陽性

低分化型(グレード3)

筋層浸潤が1/2以内

腹腔細胞診陽性

明らかな脈管浸襲

頸部間質浸潤

特殊な組織型

*4 術中迅速病理診断

手術中に摘出した組織を直ちに病理診断することを術中迅速病理診断といいます。子宮体がんでは骨盤内のみならず傍大動脈リンパ節郭清術あるいは生検が求められます。

最近、リンパ節郭清術による下肢リンパ浮腫などの術後合併症を回避するため、縮小手術の必要性が議論されています。1期のがんの骨盤内リンパ節転移の確率は10パーセント程度で、残り90パーセントは転移がありません。また、骨盤内リンパ節の転移がなければ、傍大動脈リンパ節への転移の可能性は限りなくゼロに近づき、傍大動脈リンパ節郭清術を省略できると考えられています。

また、リンパ節転移のリスクは、組織型、組織分化度、筋層浸潤の程度と関わっています。これらのリスク因子があるかないかが術中にわかれば術後合併症を少なくする術式が選択でき、患者さんにとって有益となります。

しかし、術中の病理診断精度には限界があることも理解する必要があります。下村さんの場合は1a期ですから、術中に高分化がんで、筋層浸潤がないことが確認できれば、骨盤内・傍大動脈リンパ節郭清術は必要ないでしょう(*3参照)。

*5 子宮体がん手術の合併症

子宮体がんの初回治療法は手術療法です。前述のように「子宮全摘術」、「両側付属器摘出術」、「骨盤内と傍大動脈リンパ節郭清術」と「大網切除術」が広く行われています。ただ最近は、術後排尿障害を回避するために広汎子宮全摘術は特殊な症例に限定されるようになっています。

また、傍大動脈リンパ節郭清術あるいは生検を行うには、みぞおち付近までお腹を切開して、腎臓のレベルまで大血管を剥離する必要があります。子宮体がんは高齢者、肥満、糖尿病や高血圧症を伴っている方が多く、手術の傷口が大きくなれば、術後の腸閉塞、感染症や血栓症などの合併症の危険性が増加します。

一般的に婦人科でのがん手術では血液が固まりやすく、下肢の深部静脈などに血栓ができる深部静脈血栓症を併発しやすいとされます。エコノミークラス症候群として知られているように、下肢にできた血栓が肺に飛んで詰まる(肺塞栓)と命にかかわる状態となります。

このような合併症を起こさないために傍大動脈リンパ節郭清術をまったく行っていない施設もありますが、再発率を上げてしまう危険があります。そこで、組織診断、画像診断(CTやMRI)、腫瘍マーカーなどでの術前診断、また、場合によっては術中迅速病理診断を行えば、より効果的で、安全な手術ができると思います。術中や術後には下肢の血液循環を促進する器具を装着したり、術後の早期離床が勧められます。

*6 子宮体がん手術の術後補助療法

子宮体がんの手術療法が完全に成功しても、目に見えないがん細胞がお腹の中に散らばっている可能性があります。そこで、術後、再発リスク因子を有する場合は、再発予防のための化学療法(抗がん剤投与)や放射線照射が行われます。日本人では腹部に放射線照射を行うと腸管への障害(腸閉塞)が高い頻度で起こることより、多くの施設で化学療法が行われています。

初回術後の病理検査により再発の危険性が高いハイリスク群と判定された場合に術後補助療法が行われます。一般的に以下の条件のいずれかがあれば行われます。

●臨床進行期が1c期以上と判定された場合

●低分化型(グレード3)

●リンパ節転移陽性

●深い筋層浸潤

●腹腔内細胞診の陽性

●血管やリンパ管内のがん細胞の侵入

●子宮頸部間質(基靭帯)への浸潤

●特殊な組織型

*7 子宮体がんの予後

子宮体がんが再発するかどうかは、手術を行った結果、予後不良因子がどのくらいあるかによって決まります。

予後不良因子は、(1)進行期が進んだもの、(2)低分化類内膜腺がん、(3)特殊な組織型(漿液性腺がん、明細胞腺がん)、(4)リンパ節転移陽性、(5)深い筋層浸潤、(6)血管やリンパ管内にがん細胞が侵入、(7)腹腔内細胞診の陽性などです。

高分化がんで筋層浸潤が1/2以内、子宮頸部浸潤がない、腹腔内細胞診が陰性、血管やリンパ管内にがん細胞がない、肺などの遠隔転移がない、これらの条件をすべて満たす低リスク群では、術後補助療法は必要なく、経過観察していきます。

*8 子宮体がん手術後の経過観察

子宮体がん治療後に推奨される経過観察の期間は、治療後1~3年目までは1~3カ月ごと、4~5年目では6カ月ごと、6年目以降は1年ごとが目安になります。わが国では90パーセントが2年以内に再発していると報告があり、実際に、治療後1~3年は1~2カ月ごとに経過観察を行っている施設が多いようです。これに対して、再発を早期発見することは必ずしも予後の改善に結びついていないことも指摘されており、欧米では頻繁な経過観察は有用ではないという意見もあります。

経過観察は内診と経腟超音波検査に加え、日本では腟断端細胞診と腫瘍マーカー(CA125やCA19-9)が汎用されており、一定の効果をあげています。また、胸部X線での肺転移のチェックや画像診断(CT、MRI、PETなど)は年1~2回、あるいは再発が疑われる場合に行います。

子宮体がんに関わらず、がんにかかると他のがんにもなりやすいことがあります。遺伝的に遺伝子の異常が生じやすい家系があるためです。子宮体がんは大腸がんになりやすい家系に多発することがわかっており、今後、遺伝子変異により再発のリスクを推測するようになるかもしれません。

同じカテゴリーの最新記事

- ICIとPARP阻害薬の併用療法が日本で初承認 進行・再発子宮体がんの新たな治療が今後も次々と!

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 症例数はまだ少ないが、高齢者や併存症を持つ患者にも対応可能 子宮体がんにおける重粒子線療法の今

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 子宮体がんの術後補助化学療法で再発を防ぐ