不正出血を見逃さないで! 子宮頸がんを抜き、増加している子宮体がん

腹腔鏡下手術やダヴィンチと開腹手術の分かれ目

同じⅠ期でも、ⅠB期になると開腹手術になり、体への負担も大きく回復時間も長くかかる。ⅠA期とⅠB期で術式に大きな違いが出てしまうのはなぜだろうか。

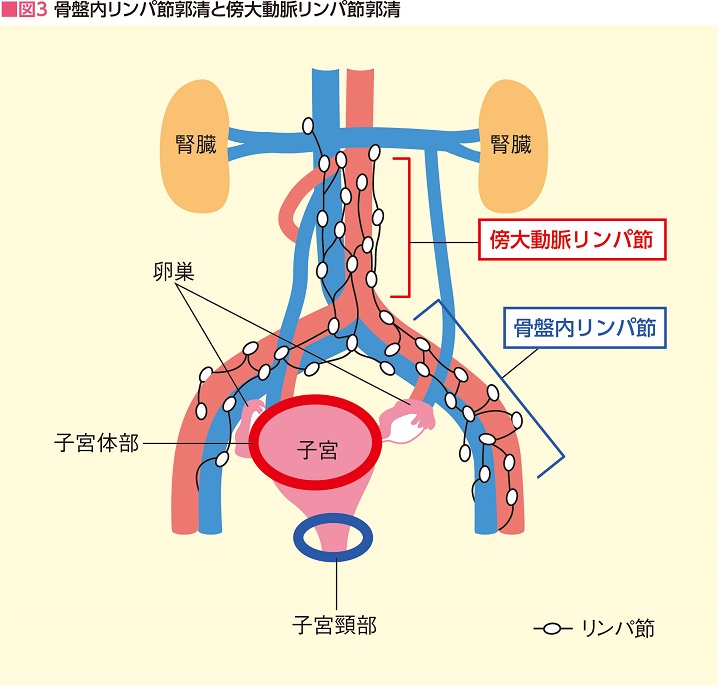

「ⅠA期は筋層浸潤が50%未満で、筋層浸潤が50%以上になるとⅠB期になります。ⅠA期ならば子宮、卵巣、卵管のみを摘出し、状況によっては、加えて骨盤内リンパ節郭清(かくせい)を行うことになりますが、ここまでならば腹腔鏡下手術、もしくはダヴィンチで、開腹手術と同等の手術が可能なのです」

ところがⅠB期になると、骨盤内リンパ節に加えて、傍大動脈リンパ節も郭清する場合が多く、郭清範囲が格段に広がる。腹腔鏡やダヴィンチでは手技的に高度な技術を要するため、安全性や保険適用の見地から開腹手術が行われているのが現状だそうだ(図3)。

術後補助療法に進むとき

手術で摘出した組織を調べることで、術後の治療方針が決められる。病期は手術前の画像診断でおおよその予測がつくが、実際にそのがん細胞の再発リスクがどの程度なのかというリスク分類は、手術で摘出したがん組織を調べて初めて確定される。

がんが浸潤している筋肉層の深さ、がん細胞の顔つき(タイプ)、脈管侵襲の有無、リンパ節転移の有無といった項目を複合して考え合わせ、最終的に再発リスクの度合いが、低リスク、中リスク、高リスクのいずれかに決まる。

低リスクと評価されれば、手術のみで終了。術後補助療法は必要ない。中リスクの場合は、その程度によって術後補助療法を行う場合と行わない場合があり、高リスクは術後補助療法が必須となる。

術後補助化学療法として推奨されているのは、現時点では化学療法。中でもアドリアマイシン(一般名ドキソルビシン)とシスプラチン併用のAP療法を選択することが多い。ただし、全身状態が悪く化学療法に耐えられないと判断された場合には放射線療法を行う場合もある。

特記すべきは、高リスク群に対する術後補助化学療法に関して、数年前、日本でAP療法、TC療法【タキソール(同パクリタキセル)+パラプラチン(同カルボプラチン)】、DP療法【タキソテール(同ドセタキセル)+シスプラチン】を比較する第Ⅲ相比較試験(JGOG2043)が行われ、無増悪生存期間(PFS)については、AP療法、TC療法、DP療法ともに「有意差なし」との結果が出たことだ。その結果を受けて、近年は副作用を鑑みてTC療法が選択されるケースも増えているそうだ。

MSI-Highにはキイトルーダ

手術不可能の進行性、または再発の子��体がんに関しては、免疫チェックポイント阻害薬も登場しつつある。トップを切ったのが、2018年、高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形がんに臓器横断的に承認された抗PD-1抗体薬のキイトルーダ(一般名ペムブロリズマブ)だ。

MSI-Highとは、DNA複製時のエラーを修復する機能が欠損しているためにDNA塩基配列の重複がうまく行われない状態が高頻度で起こること。子宮体がんは全がん種の中でもMSI-Highの発生頻度が高く、MSI-High固形がん全体のおよそ17%を占めることがわかっている。薬物療法を行うことになったら、あらかじめMSI検査を行うタイミングなどについて担当医師に確認しておこう。MSI-Highに対するキイトルーダの有効性は高いので、もしMSI-Highならばキイトルーダは福音だ。

薬物療法に進化の兆しが!

さらに今年(2021年)4月、進行性子宮体がんを対象に、マルチキナーゼ阻害薬レンビマ(一般名レンバチニブ)とキイトルーダの併用療法が日本で追加申請された。今年3月に米国婦人科腫瘍学会で発表された進行性子宮体がんを対象とした第Ⅲ相試験(KEYNOTE-775)の結果を受けての申請である。

KEYNOTE-775試験によると、レンビマとキイトルーダ併用療法は、アドリアマイシンまたはパクリタキセルに対して、無増悪生存期間(PFS)、全生存期間(OS)、奏効率(ORR)すべてにおいて、意義ある改善を示したという。ちなみに、同試験の結果を受けて、FDA(米国食品医薬品局)はレンビマとキイトルーダ併用療法を優先審査に指定したとのこと。子宮体がん治療に本格的に免疫チェックポイント阻害薬が加わる日もそう遠くはないようだ。

「とはいえ、手術不可能もしくは再発の進行性子宮体がんに対する現時点での薬物療法は、タキソールとパラプラチン併用のTC療法が第1選択肢でしょう。このほどようやく手術不可能もしくは再発の進行性子宮体がんに対する化学療法にはTC療法の有効性が高いとの結果が出ました(GOG0209試験)。10年以上前に始まった治験ですが、生存率のデータが出るのにかなりの歳月を要したようです。ガイドラインではすでに推奨されていますが、欧米のデータではあるものの実際の試験結果が報告された意義は大きいと思います」

そう語り、高橋さんはさらに続けた。

「手術不可能もしくは再発の場合は、MSI-Highであればキイトルーダが使えますが、それ以外では、現時点では化学療法がキーレジメンです。今後、申請が通ればレンビマとキイトルーダ併用療法が有力になってくると思いますし、現在、抗PD-L1抗体薬テセントリク(一般名アテゾリズマブ)の治験も行われているので、子宮体がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬という光が射しこみつつあるのは確かだと思います」

薬物療法にも進化の兆しが見えているのは光明だが、子宮体がんは早期から「不正出血」という症状が現れるのが特徴。前述のように、静岡がんセンターにおける手術症例の約6割にダヴィンチ、1割に腹腔鏡下手術が採用されているということは、手術症例のおよそ7割はⅠA期で発見されているということだ。

月経以外に出血を認めたときには、1人で悩んだり、様子を見続けたりせず、まずは婦人科を受診しよう。ⅠA期で発見できれば治癒できる病、それが子宮体がんなのだ。

同じカテゴリーの最新記事

- ICIとPARP阻害薬の併用療法が日本で初承認 進行・再発子宮体がんの新たな治療が今後も次々と!

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 症例数はまだ少ないが、高齢者や併存症を持つ患者にも対応可能 子宮体がんにおける重粒子線療法の今

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 子宮体がんの術後補助化学療法で再発を防ぐ