ICIとPARP阻害薬の併用療法が日本で初承認 進行・再発子宮体がんの新たな治療が今後も次々と!

子宮体部に発生するがん、子宮体がんが増えています。発症は40代後半から増加し、発生ピークは50〜60代。子宮体がんは婦人科がんの中では治りやすい部類に入りますが、進行・再発がんになると生存率もぐんと低くなってしまいます。

2024年末、進行・再発がんに免疫チェックポイント阻害薬とPARP阻害薬の併用療法が日本で初めて承認されました。今後も新たな併用療法の承認が続く見込みの進行・再発子宮体がんの1次治療を中心に、東京慈恵会医科大学産婦人科学講座講師/診療医長の西川忠曉さんに伺います。

子宮体がんはどのようながんですか?

子宮がんには、子宮の入り口付近にできる子宮頸がんと子宮体部(子宮内膜)にできる子宮体がんがあります。子宮頸がんは減少していますが、子宮体がんは増加し続けていて2005年頃に逆転。現在は子宮頸がん罹患者が年間10,353人に対して、子宮体がんは17,779人となっています(がん情報センター2020年)。

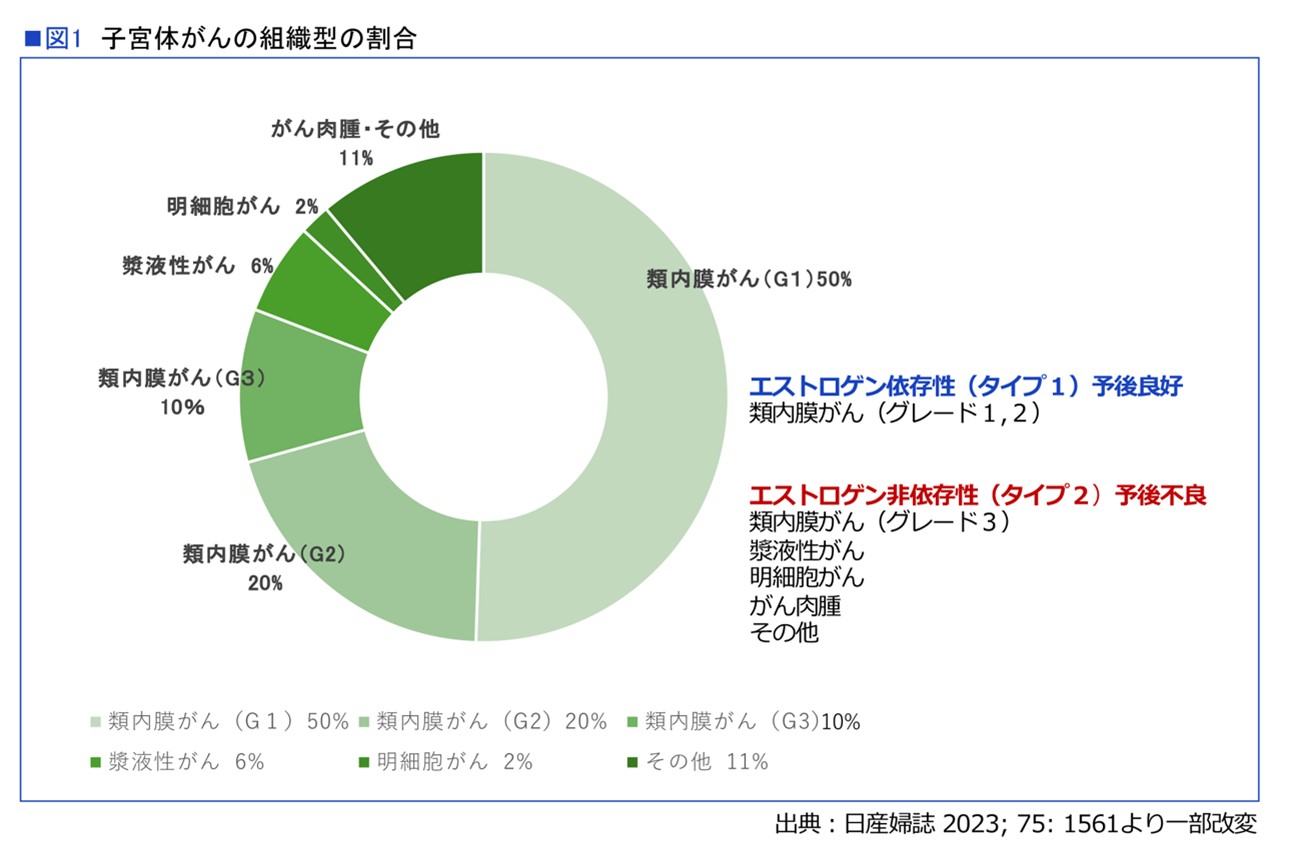

子宮体がんは、類内膜がんが8割を占め、残り2割が漿液性がん、明細胞がん、がん肉腫などその他のがんです。類内膜がんは3つにリスク分類され、グレード(G)1が低悪性度、G2が中等度、G3が高悪性度です。比較的予後のいい類内膜がんでもG3になるとタチが悪くなります。

「子宮体がんの組織型(サブタイプ)は大きく2つに分けられます。エストロゲンという女性ホルモンに依存して発生するタイプ1と、エストロゲンに依存しないタイプ2です。タイプ1が類内膜がんのG1とG2です。類内膜がんG3、漿液性がん、明細胞がん、がん肉腫などはタイプ2に分類されます。タイプ1は予後が悪いタイプ2に比べ悪性度は低いです」と東京慈恵会医科大学産婦人科学講座診療講師で医長の西川忠曉さん(図1)。

子宮体がんの標準治療は?

子宮体がんの標準治療は、子宮全摘術が基本です。日本では、Ⅳ期でも初回治療として手術療法が多く行われています。

「子宮を摘出することには2つの意味があります。1つは全摘出することで治癒を目指すという治療的意味合い、もう1つは診断的意味合いです。子宮を摘出する場合、通常、周囲にある卵巣、卵管、骨盤、もしくは骨盤内の傍大動脈リンパ節まで郭清することもありますが、摘出した検体からがんの広がりを見ることで、正しい病期を確定できます。たとえばⅠ期なのか、Ⅱ期の可能性はないのか。リンパ節に転移があればⅢ期になりますし、そうした正確な診断をつけて、その後の治癒や再発予測に役立てます。ただ、遠隔転移がありかつ出血などがなくて手術することの臨床的意味合いが乏しいときには、子宮摘出を行わないことはあります」と西川さん。

術後の補助化学療法は何を選択しますか?

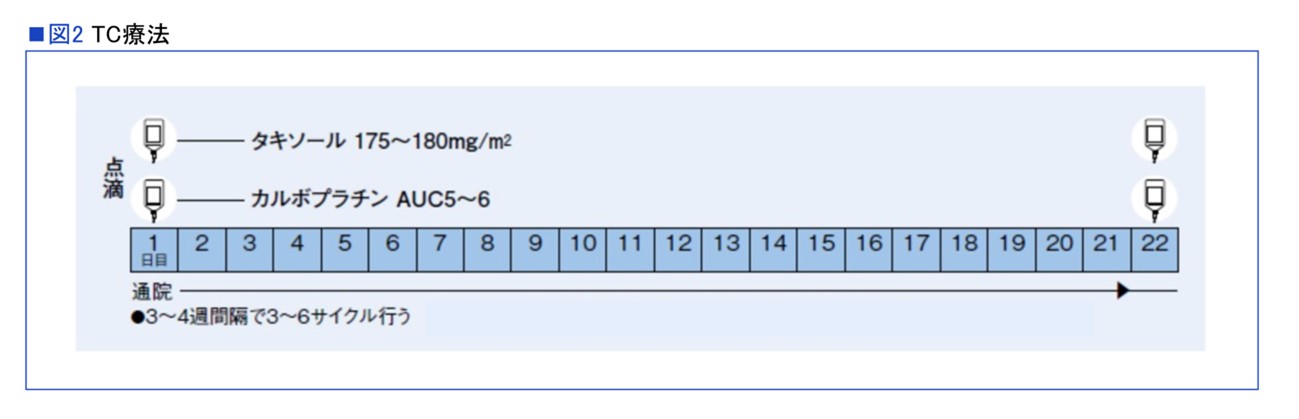

「一般的にはタキソール(一般名パクリタキセル)+カルボプラチンのTC療法が多く行われています。このTC療法は昔ながらの細胞障害性の抗がん薬ではありますが素晴らしい薬で、子宮体がんではTC療法は今なお化学療法のチャンピオンの座に居続けています」(図2)

手術後、約6割の患者さんは術後補助化学療法を行う必要はありませんが、ハイリスクと判定されれば行います。

「術後化学療法は再発リスクが低い場合は行わない、高いリスクには行うとの見解は全国的に統一されていますが、問題は中リスクに対して化学療法を行ったほうがいいかどうかの答えが出ていないことです。また、組織型がタイプ1か2かによっても変わってくるので、術後化学療法を積極的に行う施設もあれば行わない施設もあるというのが現状です」

LP療法も1次治療の標準治療ですか?

「初診ですでに転移がある進行例の1次薬物療法はTC療法になり、レンビマ(一般名レンバチニブ)+キイトルーダ(一般名ペムブロリズマブ)のLP療法は2次療法となります。〝1次治療〟という言い方は、進行・再発例に対して初めて使う薬物療法を指すこともあり、一方で術後化学療法のことを1次療法と呼ぶこともあって、1次治療の定義が曖昧で統一されていません」

また、子宮体がんは術後化学療法を行ったものの再発したときに、その再発までの期間によってその後の治療選択が変わってきます。

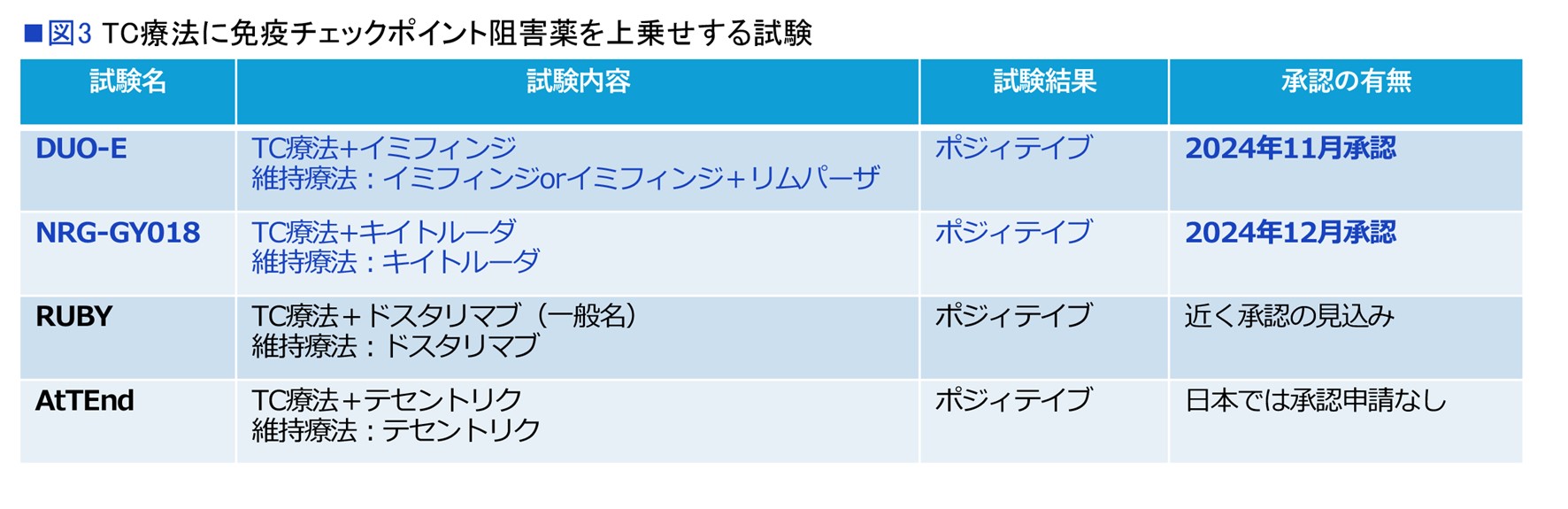

2024年11月に承認されたDUO-E(デュオイー)療法はTC療法+イミフィンジ(一般名デュルバルマブ)治療後、維持療法としてイミフィンジあるいは、イミフィンジ+リムパーザ(一般名オラパリブ)の投与を行います。

「術後化学療法終了から1年以上が経過している場合は、臨床試験の適格基準上は今回承認されたDUO-E療法の対象になります。ただし、保険診療上は1年未満でも可能です。一般的に、術後TC療法を行ったにもかかわらず1年未満の短い期間で再発した場合の1次治療はLP療法になります。ただ、LP療法を1次療法という言い方をしますが、患者さんは術後TC療法を受けているので、言葉の意味が混乱しがちです」

TC療法後1年以上経っての再発はDUO-E療法?

「そこがまた難しいところで、進行・再発例に対する今回承認されたDUO-E療法はTC療法+イミフィンジを6回投与した後にイミフィンジ単剤を維持療法として続ける場合と、イミフィンジ+リムパーザの2剤で維持療法を行うケースがあります。この違いは、分子遺伝学的分類によるdMMRとpMMRの違いによります。これについては後で説明しますが、このDUO-E療法の他に現在TC療法の成績を超えると報告された療法が3つあります。その1つがTC療法+キイトルーダの『NRG-GY018』ですが、日本でも2024年12月に承認されました」

その結果、DUO-Eだけでなく、選択肢が複数になります。また、海外ではすでに試験が終わっているTC療法+ドスタリブマブ(一般名)、ドスタリブマブを維持療法として使う「RUBY(ルビー)」も報告されています。

「RUBYレジメンは、海外ではすでに結果が出ていて、日本では現在その追試を行っているところです。これもおそらく承認されると思います。そうすると治療選択肢が3つになると考えられます」

最後の1つはTC療法にテセントリク(一般名アテゾリズマブ)を加えて、その後テセントリクで維持療法を行う「AtTEnd(アテンド)試験」があり、これも結果がポジティブと報告されています。ただ、「製薬会社が日本では承認申請は行わない方針なので、AtTEndレジメンが選択肢に加わることはないと考えられます」とのことです(図3)。

3つの療法をどのように選べばいいのでしょう?

「DUO-E」「NRG-GY018」「RUBY」試験の対象者は少しずつ異なっています。

「術後に化学療法を行い、1年以上経過して再発したケースを対象にしているのがDUO-EとNRG-GY018試験です。この2つの試験の違いは、子宮体がんの中に子宮がん肉腫というタチの悪いがんがありますが、DUO-E試験では対象者に含まれていたので、がん肉腫のデータがあります。一方NRG-GY018試験ではがん肉腫は除外されていました。ですから、当施設ではがん肉腫の患者さんが再発されたときにはDUO-E療法を用いることになると思います」

「RUBY」試験はどこが異なっていたのでしょうか?

「RUBY試験は、DUO-EやNRG-GY018試験の対象にならなかった6〜12カ月の間に再発した方も対象に含まれているので、早く再発した方には、承認されればドスタルリマブを選ぶことになるでしょう」

ドスタルリマブはキイトルーダと同じ抗PD-1抗体の免疫チェックポイント阻害薬(ICI)です。つまりTC療法にそれぞれ異なったICIを加える4つの臨床試験です。

「その4つとも結果がポジティブだったので、婦人科がん領域において新しい治療法がいきなり4つも誕生するという、子宮体がんではこれまで経験したことないようなパラダイムシフトが起こりつつあるところです」

そのうちの3つの治療法は、臨床試験の適応を吟味して患者さんと相談しながら決めざるをえません。

「たとえば、がん肉腫であればDUO-E療法を、12カ月以内での再発ならRUBY療法を。しかし、3つの試験の条件を満たす患者さんのほうがむしろ多いと思います。その場合には3つの療法からどれか1つを選ばなくてはいけないため、婦人科の中で議論がされていくと思います」

同じカテゴリーの最新記事

- ICIとPARP阻害薬の併用療法が日本で初承認 進行・再発子宮体がんの新たな治療が今後も次々と!

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 症例数はまだ少ないが、高齢者や併存症を持つ患者にも対応可能 子宮体がんにおける重粒子線療法の今

- 子宮体がんの最新治療と今後の可能性 免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が本格的にスタート!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 子宮体がんの術後補助化学療法で再発を防ぐ