情報インフラ・就労など患者支援活動を進める

BEP療法を開始、そして間質性肺炎を併発

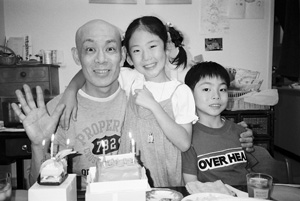

抗がん薬治療中、43歳の誕生日を家族と祝った

抗がん薬治療中、43歳の誕生日を家族と祝った4月10日、ブレオマイシン*、エトポシド*、シスプラチン*の3剤併用によるBEP療法がスタート。初回の治療では40度近い高熱が出て、強烈な吐き気や耳鳴りに苦しめられた。弱音を吐きそうな大久保さんの携帯に、妻からの電話がかかってきたのは、2日目の夜のことだ。

「抗がん薬を敵だと思っているでしょう。抗がん薬はがんをやっつけてくれる最大の味方なのに、怖がっているからいけないのよ。明日から、治療のときは手を合わせて『お願いします』と言ってごらん!」

妻の勧めに従い、翌日から、抗がん薬を点滴するときは手を合わせて拝むようになった。すると、不思議と副作用の苦しみが和らぎ、病気と闘う気力が甦ってきた。

「先生、俺、第1クールで3種類の腫瘍マーカーを全部正常化させてみせますよ」

「第1クールで陰性化なんて、聞いたこともありません。転移もあるんですから、焦らないで」

「じゃあ、俺がその最初の症例になってみせますよ」

大久保さんは意気軒昂だった。徹底的に、納得するまでベストを尽くす―― ビジネスマンとして鍛えた仕事の流儀を、大久保さんは闘病生活でもいかんなく発揮した。病室(個室)の棚には専門的な医学書をズラリと並べ、米国の医学雑誌の論文にも目を通した。「今はボトム」「苦しみは一瞬、喜びは一生」「サロマで自己新を出してやる」「必ずうまくいく」「すべて昔話になる」―― 病室の壁は、積極的な言葉を書いた紙で埋め尽くされた。その闘志は医師団にも伝わり、よい意味での緊張感が生まれていった。

幸い、抗がん薬治療が効果を示し、なんと第1クールで、腫瘍マーカーの値がすべて陰性化。だが、喜びもつかの間、思わぬ伏兵が待ち受けていた。

ブレオマイシンの薬害による間質性肺炎を併発したのだ。7月、副腎皮質ホルモン薬・プレドニンによる間質性肺炎*の治療がスタート。この合併症の恐ろしさを、大久保さんはまだ知る由もなかった。

*ブレオマイシン=商品名ブレオ *エトポシド=商品名ラステット *シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ *間質性肺炎=肺胞と毛細血管を取り囲む間質組織が炎症する疾患

セカンドオピニオンで腹部のリンパ節を郭清

腫瘍マーカーの値は下がり続けていたものの、CT画像には、腹部にがんの影が残っていた。がんが壊死している可能性も考えられたが、画像だけでは判別がつかない。そこで、主治医からは、手術で腹部のリンパ節を取り除き、病理検査を行った上で、今後��治療方針を決めることを勧められた。

だが、大久保さんは納得がいかなかった。これは確認のための手術であって、治療のためではない。もし、がんが壊死していたら、開腹するだけ損ではないか―― そんな思いがどうしてもぬぐえなかったのだ。そこで、セカンドオピニオンを求めて国立がん研究センターやがん研有明病院など、4件のがん専門病院を訪問。医師の意見は真っ二つに分かれたが、ある医師のひと言が背中を押した。

「もし手術を受けなかったとすると、体調が悪くなるたびに、再発の恐怖に怯えることになる。しかし今、手術をしておけばスッキリとした気分で生きていくことができますよ。あなたは、どちらを選びますか?」

大久保さんは手術を決断。8月上旬、腹部リンパ節を郭清する手術が行われた。幸い、腹部リンパ節のがんはすべて壊死していたことが判明。これでようやく退院して会社に戻り、マラソンを再開できる―― 大久保さんはうれし涙にくれた。

間質性肺炎の悪化で死の淵をさまよう

晴れて退院の日を迎えたのは、手術から1カ月後のことだ。

2007年9月、半年以上の休職期間を経て、一度は職場に復帰。

「間質性肺炎をなめてはいけません。絶対に無理をしてはいけませんよ」

医師たちからそう警告されていたにもかかわらず、失われた時間を取り戻そうと、大久保さんは無理を重ねた。風邪をひいて自宅療養に切り替えたが、乾いた咳がでるようになり呼吸が苦しくなった。間質性肺炎になると、肺が空気中の酸素を取り込めなくなる。まるで、サランラップを顔に巻かれて、海に沈められたような苦しさだった。急きょ検査が行われたが、CTには真っ白な肺が映っていた。恐れていた間質性肺炎の急性増悪が起こった。

「無理しちゃダメだって、何回も言ったじゃないですか!」

呼吸器科の医師は嘆くように言った。呼吸機能検査の結果、肺活量は54%まで低下。間質性肺炎の急性増悪が起こった場合の5年生存率は非常に低い。さしもの大久保さんも、今度ばかりは死の恐怖から逃れることはできなかった。

退院、そして再び100キロマラソンへ

見事に走り切った「サロマ湖100キロウルトラマラソン」

見事に走り切った「サロマ湖100キロウルトラマラソン」だが、医師たちの懸命な治療が効果を表し、病状は快方に向かった。11月末に退院し、自宅療養の末、職場に完全復帰したのは2009年夏のことだ。この間、会社は大久保さんの復帰を待ち続け、職場は復職に向けた全面的なサポートをした。

念願のランニングもいよいよ再開した。まずは近所の公園へのウォーキングから始め、10年秋には八ヶ岳縄文の里マラソン大会で、ハーフマラソンに参加。最後尾でゴールだけはしたものの、理想と現実のギャップに打ちひしがれた。

翌年10月、腫瘍マーカーが陽性化。再測定の結果は「正常」だったが、闘病中の記憶が鮮明に蘇ってきた。ランス・アームストロングは病気を克服してさらに高みに上っていったのに、自分はハーフマラソンでビリになったぐらいで意気消沈している。肺機能の一部を失ったぐらいで、何をあきらめているのか。大久保さんは、再びフルマラソンに挑戦することを決めた。

こうして、映画『ロッキー』のようなトレーニング漬けの日々が始まった。2011年秋の諏訪湖ハーフマラソン、12年春のかすみがうらフルマラソンを次々に完走。2013年6月には、ついにサロマ湖100キロウルトラマラソンを見事完走した。それは大久保さんにとって、最高の晴れ舞台であると同時に、闘病生活を締めくくる卒業式でもあった。「これで、今後の活動を行うための区切りができた」と、大久保さんは感じた。健常者でも完走が難しい苛酷なマラソンを走り切ることで、「がん患者は弱い存在ではない」と証明することができた。それは、大久保さんが新たな人生に踏み出すための通過儀礼だったといえる。

次の人生はがん患者さんのために

現在、大久保さんは、患者支援活動を行うための準備を進めている。

現在、大久保さんは、患者支援活動を行うための準備を進めている。「入院中、患者さんが次々に亡くなるのを見て、『なぜ、あの人は亡くなったのに、自分は生きているのか。自分は何かによって生かされ、役割を与えられたのではないか』と思うようになりました。患者さんやご家族の相談に乗ることも増えましたが、このまま漫然と生活をしていたら『こんなことのためにお前を生かしたわけではないぞ』と、神様に怒られそうで……。それで、100キロマラソンを完走したら、残りの人生は患者さんのために生きたいと考えたのです」

まずは、働き盛りのがん患者を支援する非営利団体と、患者支援をビジネス化する株式会社の2つを立ち上げたい、と大久保さん。具体的には、患者と患者をつなぐ情報提供のインフラ作りなどを考えているという。

「がんは私に、後半生を生きるための強烈なモチベーションを与えてくれました。『こんなことで人生、下り坂になってたまるか』と思い、成長の階段をさらに上っていきたいと思った。その意味では、病気で失ったものより、得たものの方がはるかに大きい。これからは、社会に恩返しするため時間を使っていきたいと考えています」

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って