子どもが笑顔でいるため おかあさんが〝泣ける〟場所を

離職後、大学で心理学を学び 誕生学アドバイザーに

だが、理恵さんの身辺では、別の問題が浮上していた。潤君の看護で病欠を使い切ったため、職場復帰を求められた。退院日程も決まっていなかった。「辞めるという手段はないか?」のひと言に、「この子のために生きよう」と退職を決断した。しかし、ひとり親世帯となった理恵さんの両肩に、家計と看護、育児の負担がずっしりとのしかかる。

「退院後1年ぐらいは、本当につらかったですね。周囲に励まし合う仲間がいなくなり、孤独な生活を送るうちに、精神的に病んでしまったんです」

理恵さんは、退院後も親子がともに笑顔ですごすためにも、入院時からの丁寧なケアが必要だと感じた。そこで、同じ病院仲間の協力や医師の理解を得て要望書を提出。*チャイルド・ライフ・スペシャリストを置いてもらうことに成功した。

入院中から自分でも心理学を勉強したいと考えていたこともあり、退院後すぐに東京未来大学こども心理学部の通信教育課程に入学。さらに、子どもの健全な自尊感情を育む「誕生学」と出合い、「誕生学アドバイザー」の資格も取得した。

「誕生学とは、赤ちゃんがお腹の中でどのように成長し、どんな力を使って生まれてくるかを物語のように伝えることで、子ども自身が命の大切さを実感できるライフスキル教育プログラムです。病気の子を持つ母親なら誰もがそうであるように、私自身も後悔の念を抱えていました。そんなときに出合ったのが、生まれてきたことを丸ごと肯定する誕生学でした。誕生学を学んだことで、体外受精のこと、病気のこと、ひとり親にさせてしまったこと、すべてと折り合いをつけられるようになった。『君が生まれてきて本当によかった。ありがとう』と潤に伝えることができて、自分も救われたような気がしたんです」

*チャイルド・ライフ・スペシャリスト=闘病中の子どもの精神的負担を軽減し、その成長を支援する専門職

母親のメンタルケアに取り組んでいきたい

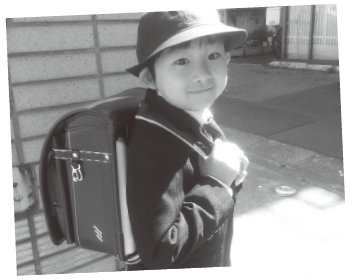

潤君は小学校1年生になり、ランドセルを背負って元気に学校に通っている。

とはいえ、不安の種は尽きない。そのひとつが晩期合併症で、低身長の兆候が出てきたということだ。

また、今夏の検査で、潤君はIQ80の「境界知能」と診断された。先天的なものか後天的なものかはわからないが、乳幼児期の2年間を病院で過ごしたことも少��からず影響しているのではないか、と理恵さんは語る。「当の本人は、がんのことを分かっているようで分かっていないと思います。折に触れ、話していこうと思っている」と言う。

「小児がんを克服した子どもたちが、社会でどのようにすごしていくか課題は多い。自立に関して言えば、ある地域では、小児がん経験者が協力して、ワイナリーや畑作りに取り組んでいるところもありますが、都心ではなかなか……。晩期合併症が多くのしかかる社会を変えていくためにも、小児がんの啓発活動をと思っています」

さらに、難病や障害を抱える子どもたちの関連施設立上げのお手伝いや、心理学や誕生学の知識を活かしてメイン・*ケア・ギバーである親(主に母親)の心のケアに取り組んでいきたい、と意気込みを語る。

「海外では、メイン・ケア・ギバーに心のケアを行った結果、小児がんの治療成績が上がったというデータもあるようです。それだけ、母親が子どもに与える影響は大きい。お母さんには、〝自分が泣ける場所〟を作ってほしいし、だからこそ子どもの前でだけは〝笑顔〟でいてほしいですね。私自身も気持ちに波があって、ときには思い悩むこともある。グルグルしているんです。でも、それでもいいかな、と思っています」

*ケア・ギバー=介護従事者

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って