自分はがん患者と思っていない 友人からもらった〝チャンプ〟の称号

余生を楽しく過ごすため 分子標的薬の治療を拒否

一方で、臨床研究の進展とともに08年、分子標的薬*スーテントが、腎がん治療薬として日本で承認された。主治医からは、この新薬を使うことを勧められたが、小室さんは拒否。

「スーテントの治療には、1カ月当たり*100万円の費用がかかる。効くかどうかもわからない治療のために、家族に迷惑をかけることはできない」「それに、『70歳になったらそういう治療はしなくていい』というのが僕の持論なんです。僕は食欲旺盛で、貼り絵作家として活躍もしている。薬の副作用に苦しむよりも、美味しいものを食べて余生を楽しく過ごしたほうがいい、と思ったんです」

しかし、がんは追撃の手を緩めなかった。71歳になると、精巣や脳に転移。右の睾丸を摘出し、脳には2度にわたる放射線を照射したことで歩けなくなって、車椅子が必要となり障害者2級、介護支援2級の身になった。

今も大腿部、左腕、鎖骨、甲状腺に腫瘍がある小室さん。「痛みはありますし、風呂上がりには体全体を触り、しこりがないか、絶えず自己チェックしています。少しでも気になることがあれば、主治医に調べてもらい、切除することの繰り返しです。ただ、何回も転移を繰り返すうちに、今は慣れてしまって、転移を恐ろしいとは感じません。〝がん患者〟というより、ただの病気という感覚ですね」

淡々と語る小室さん。そこには、苛烈な病歴からは想像もできないほど、静謐な雰囲気をまとった紳士がいた。お会いする前は、有効な治療法を探してとことん闘い抜く〝戦士〟をイメージしていたのだが――その予想は心地よく裏切られた。

*スーテント=一般名スニチニブ *100万円の費用=3割負担の人で1カ月24万円

食欲こそが生きる力の源

がんの転移は全身39カ所にわたり、手術回数は10回、放射線治療は3回に及ぶ。普通、これだけの病歴を持ちながら、長期生存に持ち込める人はまれだ。では、なぜ、小室さんにはそれが可能だったのか。

小室さんの腎細胞がんが「ゆっくり進行するタイプ」だったことも理由の1つだが、おそらくそれだけではないだろう。「家族の支えに加えて、よい先生と出会えたことも大きかった」と小室さんは語る。

とはいえ、名医を探して東奔西走したわけではなく、転院を考えたこともない。むしろ、小室さんは医師に依存しない「自立した患者」だった。

「自立心が養われたのは、20代で両親の離婚を経験したためかもしれません。長男の自分が、家族を支えていかなければならない。難問に直面しても、自分で考えて乗り越えなければ、と思うようになったのです」

両親の離婚という苛酷な経験――それが、がんの転移にも打ちのめされることなく、粛々とやるべきことに取り組む、強靭な精神力を養ったことは想像にかたくない。

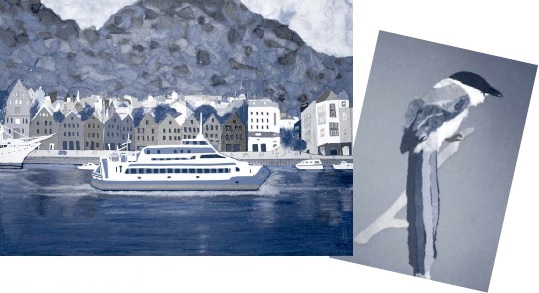

小室さんの生きる力は、アートにも支えられている���闘病生活の中で、小室さんは、紙を切り貼りして立体感を持たせる「貼り絵」を考案。「作家」と呼ばれるまでになった。

だが、脳の放射線治療の影響で長時間の作業ができなくなり、今は制作を休止中。それでも、ささやかな日常に楽しみを見い出す達人ぶりは相変わらずで、今一番の楽しみは、妻の「毎日の食事」だという。糖尿病の食事制限をものともせず、毎食2膳のご飯をたいらげる健啖家ぶり。「食べることが生きる力になっている」と、小室さんは微笑む。

モットーは、「1日1日を大切に生きる」。就寝前には、「今日も無事に生きられました。明日もまた朝を迎えられますように」と、感謝の気持ちを込めてつぶやくのが日課だ。

「世の中には、39カ所も転移を繰り返しながら、こうやって生きている人間もいる。そのことを、ぜひ、今がんと闘っている人に伝えたいですね。私の経験が何がしかの力になれば、と願っています」

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って