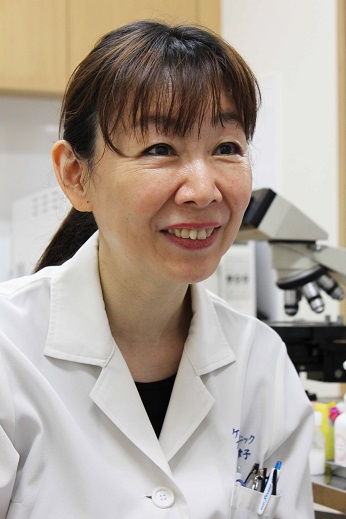

自分の体験を医師として患者のために生かす 自己触診ができる乳がん、自分の直感をもっと大切に

がんになってわかったこと

筑丸さんは、自身ががんになってわかったことがいろいろあるという。

「大きい病院では採血やCTを撮るために部屋を移動させられるのですが、体力の弱ったお年寄りなら心細いのではないでしょうか。それと入院してみると、主治医の先生との会話はあまりないのだな、ということを痛感しましたね」

自分が病院に勤めていたときにはそれが当たり前でなんとも思わなかったのだが、自分が患者になってみて主治医とは話したいことがあっても気軽に話せないということに気づいたという。

「それとがんの場合、とくにそうですけど、手術でがんを切除したらそれでお終いということではなくてずっと不安感がついて廻る、ということがわかりました。がんになった人こそ、一旦治療が終わったら前向きな生き方ができる時間を持ったほうがいいんじゃないか、ということを痛感しました」

ただ、筑丸さんにはそんな時間がある。それは20年以上やっている社交ダンスだ。

「健康のために始めた社交ダンスですが、術後のリハビリにもなったし、何より踊っているときは何も考えなくていいし、気持ちもリフレッシュして帰宅できますから。がんになる前は週3回ぐらい通っていましたが、いまは週2回ぐらい行っています」

また、筑丸さんは乳がん治療中にアメリカの認定栄養コンサルタントの資格を通信教育で取得している。

「自分もそうですが、医師は忙しくて食事も規則的に摂れません。がんになってこれではいけないと思い、栄養の勉強をし直しました。いまは野菜中心の食生活を送っています」

医師に遠慮しないで抱えている不安を訴えるべき

筑丸さんはクリニックのホームページで自身のがんを公表した。

「公表していなければ患者さんがクリニックに来て、院長の私がいなければ『院長どうしたの』、と尋ねますよね。スタッフがそれをいちいち説明するのも大変だし、公表したほうが患者さんたちの理解も得られるのかなと考えました」

その結果、患者さんから「先生大変だったね。実は私も乳がんでした」とか、「私の子どもががんでね」などの連絡がすごく入ってきて、新たなコミュニケーションが生まれたという。

だからお互いに頑張ろうという会話も出来るし、私自身ががんになったことで患者さんに接す���態度が変わったのだという。

「いままでは患者さんに対して『じゃ、薬出しとくからね』といった一方的なところから、もう少し時間を取って患者さんに接するスタイルに変えています」

そもそも「ケセラ(Que Será)スキンクリニック」と名づけたのは、このクリニックに来れば皮膚科の相談だけでなく、いろんなことを相談できるクリニックにしたかったからだ。

「病院に行きたくても、どの病院に行けばいいのかわからないことがありますよね。そんなことを相談してもらえれば紹介もできるし、そのために医師会でも活動して先生たちの輪を広げてきました。ここに来たら何とかなる、といった感覚でこのクリニックに来てもらえたらということで名づけました」

筑丸さんはインタビューの最後をこう結んだ。

「検査はすべてを網羅するものではないと、私の経験から言えます。検査をし過ぎるのは問題かも知れませんが、本人の不安感というのは結果として当たっていることが結構あると思うんです。ですから自分の勘をもっと大事にしたほうがいいと思います。そして、医師に遠慮しないで自分の抱えている不安を訴えるべきだと思います」

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って