骨肉腫治療による人工膝関節置換術を受け、スポーツに果敢に挑戦するアスリート魂 人工関節でも運動できることを自分の体で証明してみせる!

オーストラリア大陸自転車横断に挑戦

闘病生活から解放された今利さんは、久しぶりに晴ればれとした気持ちを味わった。だが、平穏な日常が戻ってくると、別の不安が頭をもたげてくる。体育学部の学生なのに、運動ができない──それは、海底で酸素を奪われるようなものだった。

「『5年生存率』という言葉が気になり、将来への希望も描けない。目標を失い、時間をもてあまして、一時は大学をやめようとさえ思いました。自分にとっては体育がすべてだったので、何をしたらいいのか全くわからなかったんです」

それでも、体育の教職免許をとり、卒業後は中学校で非常勤講師も務めた。実技の授業も問題なく行えたが、生きることや運動の楽しさが十分伝えられないもどかしさが常にあった。心労が重なり、1年で辞めざるをえなかった。何かに挑戦して、こんな現状を打破したい──そんな思いが募っていたころ、今利さんはある新聞記事に目を止めた。

それは、「運動器の10年世界運動キャンペーン」の告知だった。2000年にスタートしたこの国際キャンペーンは、運動器の病気の治療や予防、リハビリなどに理解を呼びかける目的で行われている。記事の最後の一文に、今利さんは釘づけになった。

「第3弾はオーストラリア大陸横断を予定。障害者の方々の参加を募集しています」

ふだんから自転車で体を鍛えているだけに、脚力には自信がある。応募条件が「自転車で1日50キロ以上走れる人」とあるのも気に入った。

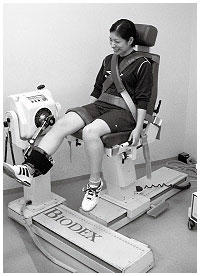

さっそく参加を申し込み、本番に向けて準備を開始。現地では体調が悪くても、自己責任で走り続けなければならない。理学療法士の指導を受けながら、1カ月がかりでセルフケアの方法を学んだ。

ありのままの自分でいいんだ

宿泊先で。

昼間の走行による

脚のダメージを、

夜のうちに

自分で調整する

「オーストラリア大陸障害者自転車横断5000キロ」に参加するた���成田空港を発ったのは、09年8月のことだ。挑戦者は、障害者4人とドクターからなる国際親善チーム。オーストラリア西岸のパースから東岸のシドニーまでを、59日間で走破するというハードな日程である。人工関節でも運動できるってことを、私が証明してやる──今利さんは闘志をたぎらせた。

どこまでも果てしなく続く、オーストラリアの広大な大地。大いなる自然の懐に抱かれて、一行は来る日も来る日も荒野を走り続けた。テレビも電話もなければ、インターネットもない。人工光がない荒野では、夜は原始の闇に閉ざされる。

「どうして、こんなに空が明るいの」「あれがミルキーウェイ(天の川)だよ」

自然と向き合ううちに、心が解放され、小さなことでくよくよしていた自分が馬鹿らしくなった。

眠気と闘いながら、100キロ以上を走破する日々。ふだんから体を鍛えているとはいえ、ときには疲労で足が動かなくなったこともある。そんなときは、動かない足を叩いて叱りながら、ひたすらペダルを漕いだ。

何よりも心の支えとなったのは、一緒にツーリングする仲間たちの存在だった。仲間のなかには、義足の人もいれば、麻痺と闘う人もいる。隊長を務める冒険家の風間深志さんも、パリ・ダカールラリーで重傷を負い、8度の手術を経験していた。

「障害のある足は血流が悪くて凍傷になりやすいから不便だよねー」「じゃ、切っちゃえばいいじゃん!」

気のおけない仲間たちとの、屈託のない会話。そんな日々を過ごすうちに、今利さんのなかで何かが変わりつつあった。

「それまでの自分は、体の変化が受け入れられなくて、イライラしていました。でも、風間さんやみんなと話すうちに、『ま、いっか』と思えるようになった。ありのままの自分でいいんだと思い──はじけたんです」

59日目、最終目的地のシドニーでゴールイン。今利さんは、達成感とないまぜになった寂しさを感じていた。

「ああ、もう終わっちゃうんだなあ、と。正直いうと、ゴールしたくなかった。いつまでも走っていたかったですね」

人工関節アスリートとして道なき道を切り拓く

オーストラリア大陸の自転車横断を成功させ、見事に「人工関節でも運動できる」ことを証明した今利さん。とはいえ、医学の常識に真っ向から挑戦状を叩きつけるには、それなりの覚悟が要ったはずだ。壮大なチャレンジを支えた原動力とは、一体何だったのだろうか。

「これまで、運動ひと筋でやってきた私にとって、運動が自分自身のすべてでした。病気になって、もっとも好きで得意なことが難しくなってしまった。障害者になってからは、いかに自分を取り戻せるかという闘いでした。リハビリを続けて、初めて10メートル走れるようになったとき、風を感じたんです。『ああ、走っているときの風って、こんな感じだったよなあ』って。運動の心地よさというこの感覚を取り戻してから、リハビリを続ける楽しさが積み重なって、ここまできたという感じです」

もう1つは、後輩患者に希望を与えたいという思いである。

「自分がつらかったことを、この後の人には体験させたくない。この次に『運動したい人が、人工関節を入れることになった』ときに、希望をもった決断がもっと楽にできるようにしたいと思うのです」

それがアスリートである自分の使命でもある、と今利さんは自任している。

次なる挑戦を模索しながら

昨春には「運動器の10年世界運動キャンペーン」第3.5弾の日本縦断駅伝に参加。9月にはスウェーデンに飛び、キャンペーンの最終ゴールを飾った。

「今は、次に挑戦することを探しているところです。たとえ、人工関節の入れ替え時期が早まったとしても、ちょっとだけ無謀なことをやり続けたい。整形外科の先生たちには『生きる実験台だね』といわれています」

そう語る今利さん。もう1つの目標は、骨肉腫の患者会を立ち上げることだという。

「骨肉腫は10代の患者さんが多く、患者数自体も少ないこともあって、まだ大きな患者会がないんです。私自身も情報がなくて困っていたので、患者同士で情報交換できる場がとして、いずれ、患者会を立ち上げたいと考えています」

医学の常識という限界を超えて、さらにその先へ。今利さんの壮大なチャレンジはまだ始まったばかりだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って