乳房を失った悲しみや孤独感を写真で表現することで、自分を解放できる 自分が表現者であることを失くした右胸が教えてくれた

副作用によるうつ症状との壮絶な闘い

日常生活に戻ると、右胸を失ったことによる喪失感がひたひたと押し寄せてきた。頭の中では理解できても、心はその事実を受け入れられない。ホルモン治療の副作用によるうつ症状も、感情の起伏に拍車をかけた。

「生きたいと願い、右胸を失ってまで手術したのに、なぜこんな思いをしなければならないのか。絶望で、本当に死にたくなりました」

やり場のない想いをぶつけるかのように、友人に大量のメールを打ち続けた。翌朝、自分が送信したメールの量に驚き、その文面を見て絶句することもしばしばだった。

「そのうち、携帯メールの着信拒否をされるようになり┅┅友人を何人も失いましたね。本当に孤独な闘いでした。自分のことを本当に分かってくれる人なんて、自分以外にはいない。当時の私にとって信頼できるのは、カメラだけだったんです」

うつ症状が激しいのには理由があった。荒さんは、副作用対策として抗うつ剤を服用することを拒否していたのだ。それは、「薬に頼りたくなかったせいもあるが、カメラで自分をどれだけ保てるのか試したかったから」と荒さんは言う。

「踏切や駅のホームに立っていると、飛び込みたくなってしまう。そこでカメラのシャッターを押すと、仮想的に飛び込んだことになるわけです。カメラを常に持ち歩くことで、自分を守っていたんですね」

生きている証を求めてシャッターを押し続けた

手術前後からの半年間で7000枚の写真を撮影。そこに写し出されたのは、カラーフィルムでありながら色を持たない、荒涼とした心象風景だった。

「世の中に色はなかったし、何も感じなかった。自分のやるせない気持ちや孤独感を、もう1人の自分が確認するために、写真を撮っているようなところがありました。もし写真がなかったら、自分のなかでバランスをとることはできなかったでしょう。写真は、私が生きている証そのものでした」

人は自分を見つめすぎると死に至る、と荒さんは言う。写真とは荒さんにとって、自分を客観視するための唯一の手段だった。写真で表現することによって、荒さんはあり余る感情や想いを解放していった。

「自分の中に蓄積した想いは、いつしか自分の中で膨れ上がり、コントロールが利かなくなってしまう。でも、写真を1枚撮れば、今の自分がどういう状況にあるのかを、写真が教えてくれるわけです。私は写真を撮ることによって、『ここが感情の"底"だ』ということを理解する必要があった。底はぬかるんでいて、どうにも足を踏みしめることができない。でも、自分はどうしても底から立ち上がり、光を求めて生きたい。自分の負の感情を見つめ、そこから逃げないために、私は写真を撮っていたような気がします」

カメラを持って、旅に出ることも多かっ��。京都、奈良、伊勢、鳥羽、倉敷、香川、小豆島──未知の土地を巡る、あてのない旅。荒さんは、行く先々で神社仏閣を訪ねては、神仏に祈りを捧げた。それは、自分の内面へと向かう旅であり、内なる神と出会う旅でもあった。旅先でさまざまな人々との出会いを重ねるうちに、荒さんのなかで何かが変わっていった。

作品「胸神」で土門拳文化賞奨励賞を受賞

果てしなく続く、長く暗いトンネル。そこから脱出するきっかけを与えてくれたのも、やはり写真だった。

05年、写真ギャラリーで初めての個展「白い夏」を開催。翌06年、新宿と大阪で個展「『胸神(muna kami)』―乳がんになった日から―」を開催した。自分が撮りためた写真を、今度は人々に見てもらいたい。荒さんは表現者としての、最初の1歩を踏み出したのだった。

「個展では、いろいろな方から声をかけられました。自分も子 宮を失ったという方は、『私が見たのもこんな風景だった』と言ってくださった。『自分も同じような孤独を感じる』と言ってくださった、健常者の方もいました。個展を開いたことで、自分の作品を人に見てもらい、何かを感じていただくことの素晴らしさを知った。『表現することが自分らしさなんだ』とわかってきたんです」

作品は写真界の重鎮から高く評価され、07年、第13回土門拳文化賞奨励賞を受賞。荒さんは新進の写真家として、一躍世間の注目を浴びることとなった。

「つらい時期の作品で賞をいただけたことが、すごくうれしかったですね。悲しみも苦しみも乗り越えて生きていこう──そう思いながら撮った自分の作品を、認めてもらえたことがすごくうれしかったんです」

ホルモン治療終了。本格的な作家活動へ

5年間続いた苦しいホルモン治療がようやく終わったのは、その2年後の09年のことだ。この日を待っていたかのように、荒さんの人生にも新しい風が吹き始める。

その年の10~12月、熱海市立澤田政廣記念美術館で、荒さんの写真展「『胸神』─ 澤田政廣の彫刻に魅せられて─」が開催された。これは、熱海出身の彫刻家、故・澤田政廣の作品を、荒さんが独自の視点で撮影したものだ。写真ギャラリーでの個展と違い、美術館で写真展を行うということは、アーティストとして一定の評価を与えられたことにほかならない。写真展は好評で、来場者からはさまざまな共感の声が寄せられた。

「熱海は温泉地ということもあって、来場者のなかには病気で療養中の方も少なくない。そんな方たちが、誰にも言えない気持ちを打ち明けてくださったり、『自分も病気で身体の一部を失ったけれど、こうして生きていられることが大事だよね』と声をかけてくださったりしました。自分の作品を見て喜んでいただけることが、次の作品を生み出す原動力になりました」

この写真展を見た起雲閣の館長から、開館10周年記念企画展を開催しませんかと提案された。そして、新たな作品展を開催する運びとなったのである。

「大正8年に建てられた起雲閣は、太宰治や山本有三など、多くの文学者に愛された宿としても有名です。私が大学時代に学んだ文学の世界と、写真の世界がつながった気がして、うれしかったですね」

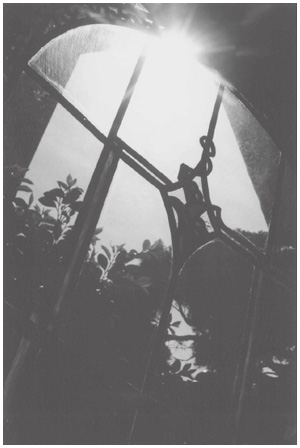

荒さんが撮影した写真の1枚には、起雲閣の窓から差し込む一筋の光がとらえられている。苦しみを乗り越え、「やっと光が見えてきた」という荒さんの喜びが伝わってくるようだ。

将来、フランスで個展を開きたい

今年7月中間から2カ月間、起雲閣では再び、荒さんによる写真展が予定されている。ほかにも、写真ワークショップ「セレーネ」をはじめ、子供たちを対象とした写真や絵のワークショップを随時開催する予定だ。

「絵を描いたり、写真を撮ったり、文章を書くことは、心を解放してくれます。ワークショップを通じて、子供たちに表現する喜びを伝えたいですね」

そう、抱負を語る。

「自分が表現者だということを、失った右胸が教えてくれた」と語る、荒多惠子さん。病気をきっかけとして、その生き方や価値観は大きく変わったという。

「病気になる以前の私は、自分らしくない生き方をしていました。それで本当の自分との間でバランスがとれず、がん細胞を自分でつくってしまったのかもしれません。もっと前に、自分が作家であることに気づいていれば、がんにはならなかったかもしれない。自分らしく生きなければ、肉体的にも精神的にも負の作用が及んでしまう。ストレスをためず、自分のやりたいことをして生きることが、がんから遠ざかる1番の方法ではないかと思っています」

とはいえ、荒さんの闘いが終わったわけではない。失った右胸──「胸神」との対話は、今も絶え間なく続いている。自分が右胸を失ってまでも生きていく意味があるとすれば、それは何だろう──自問自答の末に、荒さんは1つの答えに辿り着いたのだという。

「今度は自分が助ける側に立ち、講演会や写真展を通じて、がんで苦しんでいる人を力づけたい。皆さんが気持ちよく作品を鑑賞できる場を作ること──それを仕事としてできることが、とても幸せです。ずっと思い描いていた理想に、やっと辿り着くことができた、という想いでいっぱいです」

次なる夢は、フランスで個展を開くこと──。荒さんの新たな創造への挑戦は、まだ始まったばかりだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って