腹膜播種まで起こしていたスキルス胃がんとの出合いが、人生を変えた 「スキルス胃がんに負けないぞ」胃を全摘後、フルマラソン完走

自ら学び、治療法も選択する

書くことも、自分の心を見つめ直し、整理するのに役立ったという。

「病気になっても自分の言葉で自分の思いを表現できる人は強い。しぶとく生き抜く」と講演で聞き、地元の同人誌にエッセーも寄稿してきた。『がん患者大集会〔全国〕患者・家族のメッセージ』(がん患者団体支援機構編、三省堂)に「寝ちゃったりしてごめん」というタイトルの短文が掲載されている。

だが、「スキルス胃がん」について本などで学べば学ぶほど大変な病気だとわかってくる。

「読んでいるうちに涙がにじんだり、本を思いっきり壁に向かって投げつけようかと思ったこともありました」

まだ学生だった2人の子供を抱え、80代半ばの両親もいる。今はインフォームド・コンセント(説明と同意)を行うのは当然のことだが、「スキルス胃がんではなく、単に胃がんとだけ教えられていたら……」という思いが頭をよぎることもあった。がんは心の持ちようが大切だとわかっていても、「いろいろ思いつめ、考え込んで眠れなくなった自分に戻ってしまうのか……」と不安になった。

がんより、うつとの折り合いのほうが大きなウエートを占めていたのかもしれない。

そのため本を読むときには重要なところをノートに書き写し、「ポジティブシンキング」のために活用した。揺れ動く気持ちをなだめ、「ゆっくり、あせらず」「あるがまま、なすがまま」をモットーに治療にのぞんだ。

がんの学習は午前中を中心にし、午後はユーモア小説やクラシック音楽を聴いてのんびり過ごす。ストレスを溜めない生活を心がけ、体力維持と気分転換のために散歩も毎日1時間以上した。

この生活改善と、抗がん剤治療が奏効する。

TS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)とタキソール(一般名パクリタキセル)の投与を1月から始め、4月には「6月ごろには手術ができる」という朗報を得た。自分でさまざまな情報を集め、医師に対してもはっきり自分の意見を述べている。

「6月に手術をし、真夏に退院するのはしんどいので、もう少し先に延ばせないでしょうか」

患者は少しでも早い手術を望むものだが、自分の体調を考えての決断に、医師は二つ返事で了承してくれた。

半年あまりの抗がん剤治療を終えた8月、胃などを全摘する手術は成功する。すぐに腸閉塞を起こしてしまい、再手術という苦難にも見舞われるが、幸いにも「腹膜播種」の炎症による腸閉塞ではなかった。

10月の退院が決まり、晴れやかな気持ちのときにスキルス胃がんの生存率の低さを主治医から聞いた。

「『もし抗がん剤が効いていなければ、医学的にはいつ亡くなっても不思議ではありませんでした』と言われました。その場は笑ってすませましたが、あとでぞっとしました」

手術から2年目の08年8月、抗がん剤が正常細胞にも影響を与えることについて知り、自ら医師と相談した結果、抗がん剤をやめることに決めた。

「患者の側から提案するのは、やはり勇気が要りますね」

自ら学習し、治療法も自ら選択して決めた。

いろんな人々に支えられて

がんになって参加し始めた2つの患者会も、皿海さんの気分を明るくしてくれた。「びんご生と死を考える会」(代表世話人 数野博氏)と、モンブラン登頂で知られる伊丹仁朗氏らの「生きがい療法実践会」だ。その体験から地元での患者会の必要性を痛感し、09年には仲間3人とともに「府中地区がん患者交流会」も立ち上げている。

「がんの患者会の出席者には、ユニークな方も多いんですよ。同じがん体験者の言葉は胸に響き、生きる力をもらえます」

仕事は1年半ほど「病欠」で休んだが、07年4月に復帰。同じ職種と待遇で待っているから元気になったらいつでも戻ってくるように言われていたという。

「福祉の仕事はどこでもそうですが、ぎりぎりの人数でやっています。本当にありがたかったですね」

家族の存在も大きな支えとなる。妻は仕事をしながら食事に気を配り、今年25歳になる長女は入院時にもあれこれと世話をしてくれた。長女は小学3年生のときに難病にかかっている。今は寛解(*)状態にあるものの、皿海家では「死」について語り合うのは自然なことだったという。

ある日、妻にこう語りかけた。

「がんと闘わず、死を受け入れるのも1つの考え方、か」

皿海さんは10年ほど前に実の妹を転移性胃がんで失っている。死をいたずらに引き伸ばすだけの延命治療なら、家族のために少しでも貯金を残したいと思っていた。しかし、「たとえスパゲッティ症候群のようになっても、父さんにはまだまだ生きていてほしい」と妻が即座に言い、23歳の息子は、「病気であろうとなかろうと親父は親父。オレは特別なことはしない」と言った。

愛情表現は違っても、家族の想いは十分に伝わった。

*寛解=病気による症状が好転または、ほぼ消失し、臨床的にコントロールされた状態

フルマラソンの完走を目標にして

フルマラソン出場も、妻と娘の言葉がきっかけだった。

「父さんが楽しそうに走っている姿を見ると、5年やそこらで死ぬとは絶対に思えんよ」

皿海さんは、これまでにも10キロ走やハーフマラソンに出場したし、フルマラソンも20代後半に1度だけ経験がある。しかし胃を全摘後の「初ジョギング」は、「200メートルで息切れしました」と言う。

それほど体力は落ちていた。

少しずつ走る距離を延ばし、昔のように週に2~3回ジョギングができるようになったころ、プロ野球選手が「ホノルルマラソン」を5時間台で走ったという情報番組を見た。フルマラソンを走りたいという気持ちはあったが、

「胃の手術をしてから走るとは思ってもいませんでした」

一緒にくつろいでいた妻からの何気ない「父さんも走れるんじゃない?」という背中を押す言葉から、フルマラソンを本気で目指し始める。だが、手術後は血糖値の上下動も激しく、足の力も弱ってすぐに走れる状態ではない。フルマラソンを走れる体を作り直さなければならなかった。

「フルマラソン完走を目標に1年間トレーニングすれば、免疫力アップにもつながるだろうと思ったんです。胃のない自分だからこそ、価値があるかもしれんなあと」

本格的トレーニングは08年12月に開始。仕事後に5キロ、休日には10~30キロを走った。病院での検査日には必ずランニングパンツとシューズを持参した。「異常なし」の結果が出たら、喜びを体中で感じながら岡山市内を走った。

「それを験かつぎのようにしたんです」

当初はホノルルマラソンを目指していたが「新型インフルエンザ」の流行で計画を変更することに。宮崎県の「国際青島太平洋マラソン」にエントリーした。

ホノルルマラソンと同じ開催日で、制限時間も6時間半とゆるやか。トイレや給水所の数も充実していた。手術後は1回に少量しか食べられず、血糖値の上下動も激しい。朝はとくに便秘ぎみにもなっていた。

「栄養補給のため、何をどれくらい食べるべきかが1番不安でした。食べ物によって直後がつらくなることもありますから」

給水所にはバナナや黒砂糖などがふんだんに並び、心配は杞憂だった。沿道の人たちも飴などを差し出してくれ、ちょこちょこ食べれば問題なかった。

スタート地点は宮崎県総合運動公園で、県庁前など市街地を走って折り返し、32キロ地点でいったんゴールのそばを通る。

「マラソンで1番きついのが30キロ前後なので、『ゴールに入りたい』と思いながら走るのがつらくて。青島海岸はきれいでしたが、完走を1番の目標にし、終盤は歩いたり走ったりの繰り返しでした」

丁寧にひたむきに生きていきたい

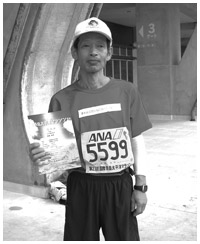

5時間55秒で無事完走。タイムそのものは4時間が目標だったので少々不満顔だ。

「次は、栄養補給の心配がなくなったので、もっと速く走れると思います。足が痛いなあ、しんどいなあと思っていても、ゴールすると不思議に思うんです。また走りたいなあって」

ゴールに、家族の出迎えはない。妻には仕事があるし、子供たちにも生活がある。大きな大会ではスタートとゴールしか見られないこともあり、あえて応援は頼まなかった。

フルマラソンを走りきったことを仲間に話すと、たいていは「がんばったね」と声をかけてくれる。うれしい反面、がんばるのとは違うと感じている。

「マラソンは趣味で、好きで走っていますから。自分としては楽しんでいるんです」

フルマラソンは大きな目標だったが、手術後に少しずつトレーニングを積んだ結果のご褒美。スキルス胃がんを乗り越える秘訣がエッセーに書かれている。

〈小さな、ささやかな目標でいい。目標を設定し、ひとつずつ達成する喜びを感じ、着実に力をつけてゆきたい。

数字を常に気にしているわけではないが、私の五年生存率はかなり低い。それだけにいまできることは確実に実行したい。丁寧にひたむきに生きることで、充実感ある日々を重ねてゆきたい。その結果が一週間であり、一ヶ月となる〉

現在まで、まったく再発転移の兆しはなく、10年暮れには再び「国際青島太平洋マラソン」にチャレンジする予定という。そして3回目のリレー・フォー・ライフでは「5年を超えました!」とゼッケンに書き、元気に歩いているはずだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って