40歳で乳がんを患った1人の医療者が、患者と医療者、そして日本と米国をつなぐ架け橋として歩き始める 医療者として、そして女性として――。がんを乗り越えた今、彼女は強くなった

「先生、どうしても子どもが欲しいんです」

FEC療法を4サイクル終えた06年1月、造影CTの画像診断を行った。

「がんがまばらになってますね」と山形さん。

「薬が相当効いたから、もう1種類、別の薬を使ってみたほうがいいかもしれないね」

06年1月から3月末にかけてタキソールを計9回投与。その後の再検査で、がんが小指の爪の半分程のサイズまで小さくなっていることが判明した。

「このがんは全部死んでいると思います。*マンモトーム生検で組織を取って確認しましょう」

そう言ってマンモトーム生検の器具で山形さんが残っているがんを全部取った。

「ほうら、マンモトームで全部取れちゃったよ」

そういって山形さんは採取した組織を見せて笑った。

病理検査の結果、採取した組織にがん細胞は含まれていないことが判明。それは、医師と二人三脚で手に入れた、1つの大きな勝利だった。

再発予防のため、06年4月末から2カ月弱、外来で土日を除く毎日、放射線治療を実施。6月中旬からリュープリン(商品名)を使ったホルモン療法を開始した。乳がんのサバイバーとして見事に生還したものの、1つだけあきらめきれなかったことがある。それは、どうしても欲しかった子どものことだ。ホルモン療法を続ける限り、子どもはできない。

「先生、子どもが欲しいんです」

「まあ、そうあせらず気長にやりましょう」

その後も尋ねるたびに、医師の答えは2年、3年、5年、と先に延びていく。「子どもはあきらめなくちゃいけないんだなあ」と淋しい思いで悟った。

*マンモトーム:乳房内にできた病変に約3~4ミリほどの針を刺し、組織を吸引・採取する針生検装置

たとえ人生が短くても輝かせることはできる

ところで、医療者でもある青木さんにとってのがん経験とは、どのようなものだったのか。

「がんという現実を受容するまでは、しばらく時間がかかった」と青木さんは言う。専門家としての自負はあっても、いざ自分が患者になってみると、苦しさは変わらないことにも気づかされた。

告知後しばらくは夜も眠れず、横になると涙がポロポロ流れた。「なんでこんなに悲しいんだろう、と考えてみたんです。『自分は平均寿命まで生きるもの』と勝手に思っていた。でも、もしかしたら自分の人生はもっと短いのかもしれない。その現実を受け入れるのがつらいんだな、と。短い人生は価値がないように思え��んですね」

そんなときに出合ったのが、終末期医療の先駆者であるキューブラー・ロスの著書『ライフ・レッスン』だ。そこには、当時の青木さんが求めていた、全ての答えがあった。

「寿命が長ければいいというものではない。人生には長短を超えたものがあって、短くても人生を輝かせることはできる――そう書いてあったんです。最高に励まされましたね」

一方で、医療の専門知識に救われた面もなくはなかった。ロス博士は『死ぬ瞬間』の中で、告知を受けたがん患者は「否認」「怒り」「取り引き」「抑うつ」「受容」の5段階をたどると述べている。青木さんもその知識があっただけに、早く初期の段階を乗り越えて次のステップに進みたい、という気持ちは強かった。

「がんは異物であると同時に自分の一部でもある。それを抗がん剤で殺そうとしているわけです。がんと共存共栄する道はないだろうか、もっと一緒に折り合っていける道があればいいのに、と。不思議な感覚ですよね。実際にはそんな道はないんですけど」

何よりも支えになった夫の存在

職場の上司や同僚の気遣いに救われることも多かった。

上司は「できる範囲で勤めてくれればいい。協力できることはなんでもするから」と言ってくれた。同僚もたわいないオヤジギャグを飛ばしては、青木さんを笑わせてくれる。そのさりげない気遣いがうれしかった。

そして、何よりも支えになったのは夫の存在だった。

「主人はあまり多くを語らない人なんですが、乳がんになってもわたしを病人扱いしすぎず、以前と全然態度が変わらなかったんです。作りおきした料理が毎日食卓に並んでも、文句も言わずに食べてくれて……。ありがたかったですね」

青木さんは闘病生活を通じて、ひそかに心の支えにしてきたものがあるという。「特に信仰があるわけではないんですが……」と前置きして、青木さんは小さな木彫りのお守りを見せてくれた。白檀の木に彫られた小さな弥勒菩薩像で、妹と一緒に訪れた京都の広隆寺で買い求めたものだという。手にとって顔を近づけると、馥郁とした白檀の芳香が立ち上った。

「求めるものは向こうからやってくる――。そういうご縁を信じているんです。いつも一緒にいると気持ちが安らぐ、私の守り神です」

こうしたさまざまな出会いに支えられ、青木さんはいつしか自分が「受容」の地平に立っていることに気づいていく。

「月がきれい、夕焼けがきれい。感覚が研ぎ澄まされ、ささいなことにも涙が出るほど感動しました。人間って体が思うようにならなくても、小さなことで幸せを感じる能力がある。『生きているだけですごい』と感じました。だから、人のために何もできなくても落ち込むことはない、一生懸命自分の人生を生きればいいんだな、と思ったんです」

渡米経験をきっかけに新しい人生のステージへ

青木さんは現在『We Can Fight』を主宰し、乳がんに関する情報提供や医療界への提言などを行っている。抗がん剤の点滴を受ける外来の処置室があまりにも殺風景だからと、趣味で制作した額装作品を寄贈して壁にかけてもらったこともある。

07年5月には知人の医師の勧めで、米国ジョンズ・ホプキンス大学総合病院併設の乳がんセンターを訪問。患者への配慮が隅々まで行き届いていることに、青木さんは強い感銘を受けた。

「『とにかく患者さんを励ましたい』という気持ちが、院内にあふれているんです。トイレにも絵が掛けられ、家でくつろいでいるような雰囲気で過ごすことができる。患者さんの気持ちを明るくするような配慮が行き渡っているんですね」

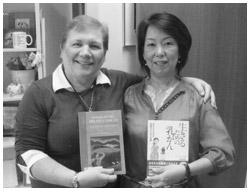

帰り際、応対してくれた看護師のデビーさんから、「あなたに渡したいものがある」と1冊の本を渡された。それが、同センター所長、リリー・ショックニーさんの著書『NAVIGATING BREAST CANCER』だった。帰国後すぐ編訳を始め、日本の情報や青木さんの経験も書き加える形で、08年9月に出版した。

「この本は初めて乳がんになった人のためのもの。今後は、進行性や転移性の乳がんについて書かれた続編の編訳も予定しています」

がん体験を通じて以前よりも元気になり、「残された時間を大切にして、やれることを精一杯やろうと考えるようになった」という青木さん。「自分の人生に限りがあることを認め、がんとともに生きる人生を楽しみたい」「がんが人生のステップを進む手助けをしてくれたと、がんにさえも感謝したい気持ち」と思いを語る。

「今感じているのは、患者同士で助け合えることが相当あるのではないか、ということ。アメリカでは医療の現場でサバイバーボランティアが活躍している。同じような治療を経験したボランティアたちが、看護師とともに新たな患者さんをサポートできるようなプログラムが普及しています。私も『We Can Fight』の活動の一環として日本の病院に働きかけ、前向きに検討していただいているところです」

がんを克服し、医療者と患者、日本と米国をつなぐ架け橋として歩き始めた青木さん。新たな使命を帯びた彼女の第2の人生に、大きなエールを送りたい。

生きるための乳がん

リリー・ショックニー 著

青木美保 編訳

リリー・ショックニーさんの本の翻訳をふまえ、青木美保さんの体験と具体的アドバイスが満載!

定価:2310円(税込)

三一書房

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って