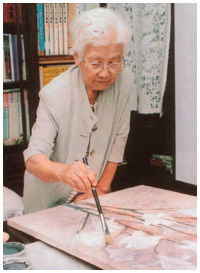

82歳の“先生”が味わった「がんの恐怖」 元教師・橋本幸子さん

夜行バスで東京へ陳情に

「大勢で力を寄せてこの会をするんです。ボランティアの人もたくさん来てくれます」

橋本さんが避難所から移った仮設住宅は、人工島「六甲アイランド」にあった。プレハブの家は風が吹くと揺れた。隣との仕切りは薄いベニヤ板なので、話し声はもちろん、煮物やタバコの臭いまで“筒抜け”だ。夏には室温が40度になる。

「でも仮設もねぇ、暮らしにくいところではなかったよぉ(笑)。楽しかったよ(笑)」

橋本さんはいたずら小僧のような顔で笑う。仮設には、自由な空間があった、という。3カ月ぶりに自分で米をとぎ、炊きあがったご飯の湯気を顔に受けて、橋本さんはうれし涙を流した。息子が迎えに来ても、仮設を選んだ。息子一家への「遠慮」と、一人で生きる「意地」があったのだろう。

震災後半年が過ぎると、神戸市民の間にも、震災への気持ちの温度差が生じた。裕福な人や被害の少なかった人の多くは、震災を過去のものとして生き始めている。仮設の住民は、温度差に「差別」をも感じた。橋本さん自身、美容院で仮設の住所を告げたところ、イヤな顔をされた経験がある。

仮設の住民は、そこで暮らすしかないそれぞれの境遇を抱えていた。精神障害者を抱えた母親は「ここは暮らしやすいわ」と笑った。貧しいけれども人情に厚く、たくましい人が多かった。橋本さんは「先生」と呼ばれ、頼りにされた。

教え子の記憶に残る橋本さんは「怖い先生」の一言に尽きる。実の娘も「厳しかった」と話す。曲がったことが大嫌いで、不正を黙っていられない性格だ。仮設のボスらが運営費の70万円で飲み食いした事実に気づくと、指摘し、グルになっていた行政関係者の責任を追及した。

そんな、お上にもはっきりと文句の言える人柄が買われ、橋本さんは、被災者ネットワークの代表世話人に選ばれた。根っからの活動家ではない。頼まれたら断らない。しかも楽しんでやってしまう人なのだ。

「震災がもたらしたものの多くは、行政の怠慢が招いた人災だ」。そう確信する状況をつかむと、橋本さんは怒りをたぎらせた。被災者の実情を訴えるため、一帯の被災世帯500戸を一戸一戸すべて訪ね、震災以後の暮らしぶり聞き書きする。

そして短大での講義を終えると夜行バスに乗り、仲間とともに東京へ何度も陳情に通��た。厚生労働省や日本赤十字社、議員会館などを回り、「カネを出してくれ」と訴える。夕暮れの有楽町の駅前に立ち、勤め帰りの会社員らにビラを配った。当時、73歳だったとは信じがたいバイタリティーだ。

運動の成果が実り、被災者に一律10万円が支給された。

「がん」はあきらめにくい

橋本さんは仮設で2年半暮らした後、復興住宅に移った。そこの家賃がどんどん上がるので、思い切って家を建て直して、2002年、長年暮らした場所に帰ってきた。

ところが気持ちは晴れたのに、体調は優れなかった。脇腹から背中にかけて、引きつるような痛みが走る。仰向けになれない。起きあがろうとすると、激痛が走る。

ぜんそくでかかっていた医師は、さまざまな検査をした後に「凝りでしょう」と結論づけた。背中の痛みが日々、ひどくなる。

2004年4月、右の乳房にぐりぐりとしたものがあるのに気づいた。外科を受診して、乳がんだとわかった。

(もう永うないな。私、何にも悪いことしてへんのに。運命は平等やないなぁ・・・・・・)

震災などと違って、個人に襲いかかるがんは「あきらめにくい」と感じた、という。

あまりの体調の悪さから、手術をしたらそれっきりになるかもしれないという不安もあった。眠りは浅くなり、何度も目が覚める。無意識のうちに、手を乳房にやっていた。些細なことにイライラし、情けない感情に襲われた。歩いてすぐのポストにさえ、出かけるのがおっくうな日々が続く。

5月に乳房温存療法で手術を受けた。ステージ1で、転移はなかった。術後、背中の痛みがすっかり消え、身体が軽くなった。

突如、身辺整理

術後、主治医がにっこりして言った。

「これで100歳まで生きられますよ」

笑顔を返しながらも、胸の内でつぶやく。

(あ~ら、冷やかしやなぁ)

いくら「完全に取れた」と言われても、どこかに残っているかもしれないという「不安感」は決して消えないからだ。

「私の身体にがんができた。何でやろ? という疑念が未だに残っています。もうそら、精神的に受けたショックというのは残ります。“ある日、病魔に冒されたり、死に至ったりする。これが人間の一生というもんやろか・・・・・・”と運命論者にもなるんです」

退院後、橋本さんは突如、身辺整理を始めた。長年書き留めたものや、もう二度と見ないであろう書類をどんどん捨てている。 そしていつか本にしようと準備していた、「和歌集」「俳句」「絵詩」の3冊分の原稿をワープロ打ちに出した。

今、仕事場の机には、新品の絵はがきのセットが小高く積まれている。約15年前、短大の講師時代、1年がかりで西播磨の郷土料理の調査をした。世話になったお年寄りや郷土史家、植物学者、婦人会の人らに、便りを出そうと思い立った、という。

「はがきを出すなんて、病気になるまで気にもつかなかった。がんはすごく人を変えますね。なんと、死ぬ前になったら忙しい(笑)。でもどの人の人生を見てもね、ここで死んだらいいというところで死んだ人は一人もいない。みんな後に思いを残して死んでいく。私もそれでいいわと(笑)」

「がんの恐怖」を抱えながらも、橋本さんは前を向いて生きている。

居間の壁には、空から舞い降りてきた父の写真が額に入れて飾られていた。

それを優しく見つめる橋本さんの目に、もう涙はない。

同じカテゴリーの最新記事

- 病は決して闘うものではなく向き合うもの 急性骨髄性白血病を経験さらに乳がんに(後編)

- 子どもの成長を見守りながら毎日を大事に生きる 30代後半でROS1遺伝子変異の肺がん

- つらさの終わりは必ず来ると伝えたい 直腸がんの転移・再発・ストーマ・尿漏れの6年

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って